“জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই” লাইনটা কি খুব পরিচিত মনে হচ্ছে? হীরকরাজার দেশে এই মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তার প্রজাদের। কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কেও ঠিক তেমন কিছু বাজে মন্ত্র প্রচলিত হয়ে গেছে বাজারে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, এগুলোর প্রচলন হয়েছে সেইসব বড় বড় বিজ্ঞানীদের দ্বারাই যারা এই অভাবনীয় তত্ত্বের শুরুর দিককার তাত্তিক। কী সেসব কথা? কয়েকটার উদাহরণ দিচ্ছি, এই লেখার প্রথম লাইনটার মত সেগুলোও কিছু কিছু আপনাদের পরিচিত মনে হবে। “তুমি যদি ভাবো কোয়ান্টাম তত্ত্ব বুঝে ফেলেছো, তাহলে তুমি আসলে বোঝনি”, “ইউ আর নট অ্যালাউড টু আস্ক দ্যাট কোয়েশ্চেন”, “এই তত্ত্ব অবোধগম্য, ফলে এই বিশ্বও তাই”, “কিছু ঘটনা কোনো কারণ আর ব্যাখ্যা ছাড়াই ঘটে”… ইত্যাদি। টেক্সটবই আর জনপ্রিয়বিজ্ঞান লেখা খুঁজলে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। মানুষের আবিষ্কৃত সুন্দর আর সুক্ষ্মতম তত্ত্বটা তাই আটকা পড়েছে এক ধরনের অজ্ঞতা আর মিস্টিসিজমের বেড়াজালে।

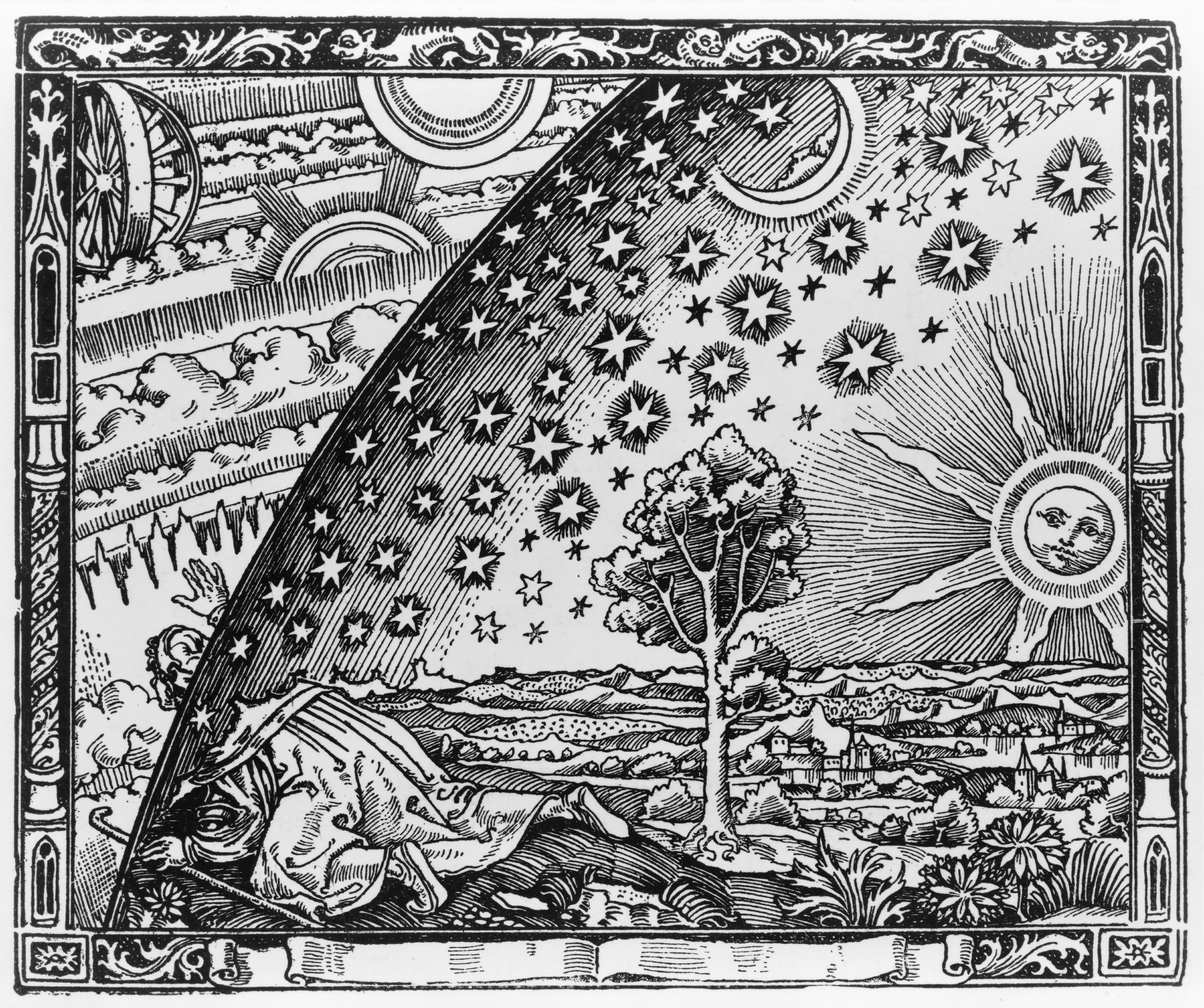

চিত্রঃ অসীমের অভিযাত্রী [ফ্লেমেরেশন এনগ্রেভিং, উইকিমিডিয়াকমন্স]

এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকে কোনো এক নাম না জানা শিল্পীর আঁকা এই খোদাইচিত্রটির কথা আমরা ভাবতে পারি। এক অভিযাত্রী হাটতে হাটতে পৌছে গেছে পৃথীবির প্রান্তে, যেখানে আকাশ মিশেছে মাটিতে। তারপর নিদারুণ কৌতূহলে সে ঐ বাধা ফুঁড়ে উকি দিয়েছে অজানার পানে। কী নিপুন দক্ষতায় রূপকে মাধ্যমে শিল্পি তুলে ধরেছেন মানব মননের গভীরতম প্রশ্নটি- অজানা আর জানার মধ্যে সীমানাটা কি কাল্পনিক, যেটা হলে সব সময়ই আমরা ঐ কল্পিত পর্দা ফুড়ে অজানাকে জেনে ফেলব? নাকি আসলেই আমরা আটকা পড়েছি এমন জগতে যেখানে সীমাবদ্ধতাটাই বাস্তব, শুধু মাত্র অলীক কল্পনাতেই সেই সীমার বাইরে কিছু দেখা সম্ভব? কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে একটু আগের অদ্ভুত কথাগুলো যারা বলেছেন, তারা যেন সেই সীমাবদ্ধতার কথাটাই প্রচার করছেন। কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্ব বেশ অদ্ভুত হলেও (কেন অদ্ভুত সেটা দেখবো আমরা একটু পরেই) ভৌত জগতকে ব্যাখ্যা করছে আমাদের জানা আর যে কোনো তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশি সুক্ষ্মতায়। রিচার্ড ফাইনম্যান এর সুক্ষ্মতার তুলনা করেছিলেন এটা বলে যে, “কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হিসাবগুলোর সঠিকতা নর্থ আমেরিকা কতটা চওড়া সেটা একটা মানব চুল পরিমান সুক্ষ্মতায় নির্ণয় করার সমতুল্য।” তার মানে আমাদের জানা ভৌত জগতের সবচেয়ে সঠিকতম বর্ণনা হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এখন এই তত্ত্ব নিয়ে “তুমি বুঝে ফেলেছ ভাবলে আসলে তুমি বোঝনি” টাইপ কথা বলার অর্থ এটাকেই আমাদের জ্ঞানের সেই সীমানা ভেবে নেওয়া, যার অস্তিত্ব নিশ্চিত হলেও অনঅতিক্রম্য!

তবে এই অবস্থা পালটাতে চলেছে। কিভাবে পালটাচ্ছে সেটা বলার আগে। প্রথম প্যারার অবৈজ্ঞানিকসুলভ আর প্রায় “ডগমাটিক” বাক্যগুলো এত বড় বড় বিজ্ঞানীদের বলার অন্য একটা ইন্টারপ্রিটেশনও বলি। সেটা হলো, কোয়ান্টাম তত্ত্ব এমন সব ধারণার উপর নির্ভর করে গঠিত, যেগুলো আমাদের ক্লাসিক্যাল ধারণার সাহায্যে বোঝা স্রেফ অসম্ভব। তাই হুঠ করে কেউ বুঝেছে দাবি করার অর্থ হয়তো সে কোনো একটা ক্লাসিক্যাল চিত্র আঁকছে মনে মনে, আর যে কোনো ক্লাসিক্যাল চিত্রই আসলে ভুল (এটা তাত্তিক আর পরীক্ষামূলক উভয়ভাবেই প্রমাণিত)। ক্লাসিক্যাল চিত্র আর অক্লাসিক্যাল চিত্র বলতে কি বোঝাচ্ছি সেটা অল্পতে বলি। যেমন আমাদের সেট থিওরীর কথাই ভাবা যাক, আপনি যদি কোনো একটা সেট আর কোনো একটা ইলিমেন্ট নেন। তাহলে ইলিমেন্ট বা উপাদানটি হয় ঐ সেটের মধ্যে থাকবে, অথবা সেটের বাইরে থাকবে। এই দুইটি ঘটনার বাদে আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের সকল যুক্তিবিদ্যা এ ধরনের “ক্লাসিক্যাল” রিজনিং এর উপর নির্ভর করে গঠিত। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বএর দৃষ্টিতে একই সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় উভয়ই ঘটা সম্ভব! কেমন উদ্ভট শোনাচ্ছে না? এ কারণেই ক্লাসিক্যাল রিজনিংএ কোয়ান্টাম জগৎকে বোঝা ও বর্ণনা করা অসম্ভব। তাই হুঠ করে “বুঝে ফেলেছি” দাবি করাটা বেশিরভাগ সময়ই “বুঝিনি” বের হয়। নিজের ধারণার জগতে এ ধরনের “প্যারাডাইম শিফ্ট” ঘটানো সহজ সাধ্য নয়। এছাড়াও, ওসব কথা যখন বলা হয়েছে, তখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব একেবারেই নতুন শিশু। যার সম্পর্কে তেমন কিছুই এক্সপ্লোর করা হয়নি। ফলে এমনকি ঐ তত্ত্বের প্রবক্তাদের কাছেও অনেক কিছুই ছিলো অজানা। কিন্তু সেই অবস্থা দ্রুত বদলাচ্ছে। যে প্রসঙ্গে আমরা আসবো পরে।

সেট নিয়ে ধারনার জগতে কেবলই যে উদ্ভট পরিবর্তনটির কথাটি বললাম সেটাকে আরেকটু বিশদে না বললে লেখাটা অসম্পূর্ণ থাকে। আসলে, ধারণার জগতে এ ধরনের পরিবর্তন আমাদের অপরিচিত নয়। যেমন নিউটনিয়ান মেকানিক্সের কথাই ধরুণ। আমরা স্রেফ অভিভুত হই নিউটনের প্রায় একা হাতে তখন পর্যন্ত জানা দিন-দুনিয়ার সবকিছুর গাণিতিক সূত্র দিয়ে ফেলা দেখে। সেসব সূত্র পড়তেও আমাদের কাছে বেশ রিজনেবলই মনে হয়। অন্তত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতো উদ্ভট কোনো “ঘাপলা” আছে বলে সাদা চোখে ধড়া পড়ে না। কিন্তু নিউটনকে তার তত্ত্ব দাঁড়া করাতে ধারণার জগতে ঠিক তেমনই একটা প্যারাডাইম শিফ্ট করতে হয়েছে। সেটা হলো ইনফিনিটিসিমাল ক্যালকুলাস। কোনো লিমিটের অঙ্ক করতে গিয়ে এক্স টেন্ডস টু জিরো হতে হতে আবার যখন উপর নিচে কাটাকাটি গিয়ে দারুণ একটা সসীম সংখ্যা চলে আসে, সেটা দেখে ক্ষণিকের জন্যও খটকা লাগেনি তেমন কোনো বিজ্ঞানের ছাত্র নেই। ছেলেবেলায় শিখি বলে ওসব নিয়ে অত চিন্তা করি না। মেনে নেই। কিন্তু এই ধরনের একটা সমস্যাই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিকদেরকে আটকে ফেলেছিলো। ইন ফ্যাক্ট সেই সমস্যাটা থেকে উত্তরণের কোনো ধারনাগত পথ তারা পায়নি বলেই, ভৌতবিজ্ঞানকে নিউটন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বর্তমান বেগ পেতে। সমস্যাটি হলো জেনোর প্যারাডক্স, মনে করুণ একটা লাইন বরাবর আপনি আমার দশ ফুট সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় একই সঙ্গে আপনি সেকেন্ডে পাঁচ ফুট গতিতে সামনে চলতে শুরু করলেন। আর আমি সেকেন্ডে দশফুট হারে। এ অবস্থায় দু সেকেন্ডের মধ্যেই আপনাকে অতিক্রম করে যাবো আমি। যেমনটা ঘটতে দেখি আমরা অহরহ। উচ্চগতির গাড়িটি সব সময়ই নিম্ন গতির গাড়িকে অতিক্রম করে যায় এক সময় না এক সময়। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে আরেকটু গভীরভাবে ভাবুন তো। শুরুতে আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে পৌছতে আমার লাগবে এক সেকেন্ড। কিন্তু তক্ষণে আপনিও কিছুটা এগিয়ে গেছেন। আপনার নতুন অবস্থানেও আমি এবার এক সেকেন্ডের কম সময়েই পৌছে যাবো, কিন্তু ততক্ষণে আপনি এগিয়ে যাবেন আরো একটু। এভাবে আপনার কোনো অবস্থানে আমি পৌছানো মাত্র আপনি আপনার গতির কারনে অতি ক্ষুদ্র পরিমানে হলেও এগিয়ে যাবেন। এবং এই ঘটনা চলতেই থাকবে। তাহলে তো, আমি কখনোই ছুতে পারবো না আপনাকে! যদিও শুরুতে আপনি ছিলেন মাত্র দশ ফুট দুরে। আর আপনার দ্বিগুণ গতি ছিলো আমার! বাস্তবে এমনটা ঘটেনা। বাস্তবে আপনাকে আমি ছুয়ে ফেলি ঠিকই। এবং অতিক্রম করে যাই। তাহলে আগের রিজনিং এ ভুলটা কোথায়? এই পাজল গ্রীকরা সমাধান করতে পারেনি। তাই তাদের দর্শন এক সময় ভৌত জগৎ ছেড়ে অলীক কল্পনার জগত নির্ভর হয়ে পড়ে। হাজার বছর পরে নিউটনের উদ্ভাবিত (লিব্ৎনিস ও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি উদ্ভাবন করেছিলেন) ইনফিনিটিসিম্যাল ক্যালকুলাসের মাধ্যমে এই ধাঁধার সমাধান হয়। এভাবেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় আধুনিক বিজ্ঞানের।

এখন আসি কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রসংগে। একটু আগের জেনোর দৌড় প্রতিযোগিতার উদাহরণে গ্রীকদের যুক্তিটিকে যদি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের সাথে তুলনা করি। তাহলে ঐ পিছনের ব্যক্তির সামনের ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাওয়ার ঘটনা (যেটা সব সময় ঘটতে দেখি আমরা)-কে ভাবা যায় সেইসব নতুন কোয়ান্টাম ঘটনার সাথে যেগুলো সব সময় ঘটতে দেখছি কিন্তু ক্লাসিক্যাল যুক্তি তার ব্যাখ্যা করতে পারছে না। শ্রোডিঞ্জার, ডিরাক, হাইজেনবার্গদের আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম তত্ত্ব হচ্ছে নিউটনের সেই ইনফিনিটিসিম্যাল ক্যালকুলাসের মত একটা নতুন ধারণা যেটা কোয়ান্টাম পাজলের সমাধান দিয়েছে। আর একটু আগে সেট নিয়ে বলা অদ্ভুত কথাটি কোয়ান্টাম সঙ্গঠনের অন্ততম গোড়ার কথা। যার কেতাবি নাম সুপারপজিশন। সুপারপজিশনের কথা শুতে নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগছে, আমি নিশ্চিত গ্রীকদের সামনে ইনফিনিটিসিম্যাল ক্যালকুলাসের ধারণা নিয়ে গেলে তারাও শুরুতে তেমনটাই ভাবতো। আর হয়তো চেষ্টা সাধনা করে একসময় ঠিকই বুঝে ফেলতো আসলে ঘটনা কি। কি হতো না হতো সেসব কল্পনার কাছে ফেলে আসুন আমরা আইনস্টাইনের কাছে যাই।

চিত্র: নমনীয় সময় [দ্য পার্সিস্টেন্স অফ মেমরি, সালভাদর দালি, উইকিমিডিয়াকমন্স]

আমরা জানি আইনস্টাইনও ধারণার জগতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মাধ্যমে। তিনি দেখিয়েছিলেন, সময়, ভর দূরত্বের মত, একেবারে “কঠিন” জিনিশও আসলে কতটা নমনীয়। কতটা আপেক্ষিক! কিন্তু তার আপেক্ষিক জগতেও কিছু ব্যাপার ছিলো সুনির্ধারিত। যেমন আপনি যে জড়তার কাঠামো থেকেই মাপুন না কেন, বস্তুর ভর-দৈর্ঘ আপনার ঘড়ির সময় দুরত্ব এসব গতি ভেদে ভিন্ন হলেও ভরবেগ, শক্তি, ইত্যাদি অপরিবর্তনীয়। এই যে এই আপেক্ষিক ভৌত জগতের বর্ণনায় কিছু রাশির মান, অন্তত সুনিশ্চিত, এই ব্যাপারটিকেই আইনস্টাইন বলতেন “অবজেক্টিভ রিয়েলিটি”। মানে ঐ মানগুলো আমি জানি বা না জানি, কোনো অস্তিত্বশীল বস্তুর বর্ণনাকারী ঐ সব রাশির সুনির্ধারিত মান থাকবে। তারমানে আপনি যদি একটা সেট বানান যেখানে শুধু শুধু সেইসব ইলেক্ট্রন আছে যাদের কৌনিক ভরবেগ এক্স এর কম। তাহলে যে কোনো ইলেক্ট্রন হয় ঐ সেটের মধ্যে থাকবে অথবা বাইরে থাকবে। অর্থাৎ আমাদের আদি সেট থিওরিক বর্ণনা এখানে খাটছে। কিন্তু পরীক্ষাগারে আমরা অহরহ এমন সব ইলেক্ট্রন দেখি এমনকি প্রস্তুতও করি যারা একই সংগে ঐ সেটের মধ্যে এবং বাইরে! এই অদ্ভুত ঘটনা ক্লাসিক্যাল কোনো যুক্তিতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ইন ফ্যাক্ট এবারের (২০১২) পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী দুজন হচ্ছেন এরকম অদ্ভুত বৈশিষ্টের কোয়ান্টাম সিস্টেম প্রস্তুত করা, আর সেগুলো ব্যবহার করে অভাবনীয় কাজকর্ম অচিন্তনীয় সুক্ষ্মতায় সমাধা করার বিশেষজ্ঞ। কত সুক্ষ্ম তা বলি। তারা কোয়ান্টাম ঘটনা ব্যবহার করে এমন সুক্ষ্ম ঘড়ি বানাতে সক্ষম হয়েছেন যার এক দিনে সময় পরিমাপের ভুল বড় জোর এক পিকো সেকেন্ড। আরেকটু সহজভাবে বললে, ঐ ঘড়ি এতটাই সুক্ষ্ম যে পুরো ইউনিভার্সের যে বয়স, (১৩.৭ বিলিয়ন বছর) অতদিন ধরে এই ঘড়ি চললে ঘড়িটি সঠিক সময়ের থেকে বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড কম বা বেশি দেখাবে। একভাবে দেখলে, এটা ঐ কোয়ান্টাম কণিকার (যেমন ইলেক্ট্রন) গুণ নয় যে সে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভরবেগে, (এমনকি ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও) থাকতে পারছে। বরং এটা এই মহাবিশ্বেরই একটা বৈশিষ্ট্য, যে সে ঐ কণিকাকে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকতে দিচ্ছে!

এসবের সঙ্গে যোগ করুন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি, এন্ট্যাংলমেন্ট, রান্ডমনেস, বিচ্ছিন্নতা, তাহলেই শেষ। মনে হবে এই বুঝি বিজ্ঞানের খেল খতম হয়ে গেল! এতসব সমস্যা একসঙ্গে সে ট্যাকেল দেবে কিভাবে! প্রকৃতির উপর ছড়ি ঘোরানোর দিনই বুঝি শেষ হয়ে এলো। কিন্তু হয়েছে এর অন্যথা। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেন একটা মুক্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে আমাদের সামনে! একে ব্যবহার করে আমরা আমূল পালটে নিয়েছি আমাদের জগৎ। আপনার মোবাইলফোন, বা কম্পিউটারটির কথাই ভাবুন। যে সেমিকন্ডাক্টর ট্রাঞ্জিস্টর এর প্রাণভোমরা, সেটা কোনোভাবেই বানানো সম্ভব হতো না যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের জানা না থাকতো। অনেক প্রযুক্তিগত আবিষ্কার আছে (যেমন এক্স রে) যেটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্টালি খুঁজে পেয়েছে, পরে গাণিতিক ও তাত্তিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু ট্রাঞ্জিস্টরের ধারণাটাই মানুষ করেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র থেকে। পুরোপুরি তাত্তিক ভাবে। পরে অনেক সাধনার ফলে সেটা আমরা বানাতে সমর্থ হই। এমন আরো আছে, লেজার, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজন্যান্স (এম আর আই মেশিনে যেটা ব্যবহার হয় ডায়গোনস্টিক সেন্টারে) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং … এই তালিকা ফুরোবার নয়। গত কয়েক দশকে পৃথিবীটা আমূল বদলে গেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বে আমাদের পারদর্শিতা বেড়ে যাবার ফলে। আর সামনে আসছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। সে প্রসঙ্গে যাই।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের গল্পটা শুরু করা যাক ১৯৬৫ থেকে। এই সময় গরডন মুর তার বিখ্যাত অনুমানটি করেন, যেটা মূরের সূত্র নামে বিখ্যাত। তিনি বলেন, প্রায় প্রতি দুই বছরে ইঞ্জিনিয়াররা একটা মাইক্রোচিপে ট্রান্সিস্টরে সংখ্যা দ্বিগুন করে ফেলবে। মাইক্রোচিপের উন্নয়ন এখনও পর্যন্ত এই সূত্রকে ভঙ্গ করেনি। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে সামনে বিপদ। এ নিয়ম মেনে আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে একটা মাইক্রোচিপে এত বেশি ট্রাঞ্জিস্টরের যায়গা দিতে হবে যে একেকটা ট্রাঞ্জিস্টরকে হতে হবে একেক্কটা পরমানুর সমান! অর্থাৎ সামনেই বুঝি সেই অলংঘনীয় বাধা!

অনিশ্চয়তার নীতি বলছে পারমাণুর জগতে বস্তুর অবস্থান, গতি এসব একটা মাত্রার চেয়ে সূক্ষ্মভাবে জানা অসম্ভব! এই অসম্ভবতাটা আমাদের সুক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি না করতে পারার কারণে না, বরং একেবারে তাত্তিক ভাবেই একই কনার এই দুইটা রাশির সুনির্ধারিত মান নেই। অর্থাত, আপনি যদি বের করতে পারেন, কনাটির গতি পাঁচ মিটার পার সেকেন্ডের খুব কাছাকাছি, তখন বস্তুটির অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। একটু আগে বলা সেই সেট বর্ণনার মত। অবস্থানের মান তখন একই সঙ্গে অনেক রকম হবে। গতি, অবস্থান এসবের মান কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল হতে পারে। ফলে ব্যবহার করা মুশকিল। কিন্তু পরমাণুর কক্ষপথে ইলেক্ট্রনের শক্তি বা কোন শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনটা আছে, সেগুলো নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে হয়। অর্থাৎ এমন একাধিক বিচ্ছিন মান পাওয়া সম্ভব, যেগুলো কোনো ইলেক্ট্রনের শক্তি হতে পারে। কিন্তু এদের মাঝামাঝি শক্তি নিয়ে কোনো ইলেক্ট্রন পরমানুতে থাকে না। ফলে পরমাণুর কোন শক্তি স্তরে ইলেক্ট্রনটি আছে, সেটা ব্যবহার করে আমরা তথ্য প্রক্রিয়া (ইনফরমেশন প্রোসেসিং) করতে পারি। মানে একটা শক্তি স্থরকে ০ আর অন্য আরেকটা শক্তি স্তরকে ১ ধরলেই হলো। এভাবে যে কোনো ইনফরমেশনকেই আমরা একসার পরমানুর ইলেক্টরণের শক্তিস্তর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

এখন তথ্য প্রক্রিয়া করার জন্য আমাদেরকে ইচ্ছা মত ০ কে ১ বা ০ কে ১ করতে পারতে হবে। সেটাও সহজ। কোন ধরনের পরমাণুর কোন শক্তিস্তর ব্যবহার করছি সেটা জানা থাকলে, ঠিক কোন ফ্রিকুয়েন্সির লেজার পাল্স, কত তীব্রতায় এবং কত সময় ধরে পাঠালে এই পরিবর্তন ঘটবে সেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের বলে দেয়। পাই-পাল্স নামক নির্দিষ্ট লেজার পাল্স দিলে, এক আর শূন্যের মধ্যে এই বদল ঘটে। কম্পিউটার বিজ্ঞানে একে বলে “নট” গেট। অর্থাৎ আগে যা ছিলো তার উলটোটা করে দেওয়া। কম্পিউটারের ট্রাঞ্জিস্টর ইন ফ্যাক্ট এ ধরনের কাজই করে। অতয়েব দেখা যাচ্ছে, চাইলে পরমানুকে ট্রাঞ্জিস্টর হিসাবে ব্যবহার করেও আমরা কম্পিউটার বানাতে পারি।

কিন্তু যেহেতু আমরা কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছি, সেহেতু চাইলে এই পারমানবিক ট্রাঞ্জিস্টরের সাহায্যে এমন কাজ করা যায় যেটা কোনো ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার করতে, বা ক্লাসিক্যাল চিন্তাবিদ চিন্তাও করতে পারবে না। সেটা হলো, আমরা পাই পাল্স না পাঠিয়ে হাফ- পাই অর্থাৎ আগের সময়ের অর্ধেক সময় ধরে পাল্সটা পাঠাতে পারি। তখন ইলেক্ট্রনটা অর্ধেক পথ এসে থাকতে পারবে না। কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, ইলেক্ট্রণ ঐ দুই শক্তি অবস্থার মাঝা মাঝি কোনো মানের শক্তিতে থাকতে পারে না। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব এটাও বলছে ইলেকট্রনটি চাইলে একই সঙ্গে (নির্দিস্ট মাত্রায়) উভয় শক্তিস্তরেই থাকতে পারে! এই নতুন অবস্থাটাকে আমরা লিখতে পারি ০|১ পরবর্তিতে যদি আমরা আবার আরেকটা হাফ পাই পাল্স পাঠাই, তখন ইলেকট্রনটি তার স্টেট ট্রাঞ্জিশন পুরোপুরি সম্পন্ন করবে এবং আদি অবস্থার উপর নির্ভর করে, ১ থেকে ০ বা ০ থেকে ১ এ গিয়ে থিতু হবে। তাহলে এই যে হাফ-পাই পাল্স দেওয়ার প্রক্রিয়া। এটাকে আমরা “স্কয়ার রুট অফ নট গেট” বা একটা নট গেটের বর্গমূল ভাবতে পারি! কারণ পরপর দুইবার এই গেট প্রয়োগ করার অর্থ হলো একবার নট গেট প্রয়োগ করা।

এখন আমরা যদি গণিতের কথা ভাবি। গাণিতিক সত্যগুলো সাধারনত পদার্থবিজ্ঞান নির্ভর নয়। কিন্তু সেসব সত্যকে জানার যে প্রক্রিয়া, সেটা পদার্থবিজ্ঞান নির্ভর। মানে আমরা যেসব ভৌত ঘটনা দেখি, শুনি জানি, সেগুলোর ভিত্তিতেই গাণিতিক মডেলগুলো গড়ে তুলি। এবং আমরা কি কি জিনিশ পর্যবেক্ষণ করি সেগুলো নির্ধারিত হয় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনেই। আবার গাণিতিক “প্রমাণ” এর কথা ভাবুন। গাণিতিক প্রমাণ হচ্ছে, একের পর কিছু যৌক্তিক বাক্য এবং সে সব বাক্যের উপর আমাদের প্রয়োগ করা লজিক্যাল অপারেশনের (যেমন নট গেট, ইত্যাদি) তালিকা, যার মাধ্যমে আমরা একটা উপসংহারে পৌছাই। এখন যেহেতু, কোয়ান্টাম মেকানিক্স খাটিয়ে আমরা “নট গেট এর বর্গমুল” নামক এক ধরনের নতুন লজিক্যাল অপারেশন করতে পারছি। সেহেতু একেবারে নতুন ধরনের গাণিতিক প্রমান এখন লেখা সম্ভব হবে। এ যেন সেই অভিযাত্রীর সীমানা পেরিয়ে অজানা কোনো জগতে উকি দেওয়া।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার এসব গেট ব্যবহার করে অসম্ভব কে সম্ভব করতে পারে। কিভাবে সেটা নিচের উদাহরণে দেখি।

ধরুন একটা ফাংশন আছে f(x) যেখানে x এর মান ১ অথবা ০ হতে পারে। ফাংশনটির আউটপুটও ১ অথবা ০ হয়। ধরি ফাংশনটা কি তা আপনি জানেন না। কিন্তু আপনাকে একটা মেশিন দেওয়া হয়েছে, যেখানে ১ বা ০ ইনপুট দেওয়ার একদিন পরে মেশিনটা আপনাকে ফাংশনটির মান জানায়। এখন আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, f(০)=f(১) নাকি f(০)!=f(১)। অর্থাৎ আপনাকে স্রেফ বলতে হবে, উভয় ইনপুটের জন্য আউটপুট একই, নাকি ভিন্ন ভিন্ন। ক্লাসিক্যালি এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, একবার ০ ইনপুট দিয়ে একদিন অপেক্ষা করা। আউটপুট পাবার পরে, ১ দিয়ে আরেকদিন অপেক্ষা করা। তারপর আউটপুটগুলো সমান নাকি অসমান সেটা দেখে উত্তর দেওয়া। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করে এই সমস্যা মেশিনটিকে মাত্র একবার ব্যবহার করেই সমাধান করা সম্ভব। আমরা যদি ০ কে নিয়ে প্রথমে “নট গেট এর বর্গমূল” চালাই। তখন সংখ্যাটি একই সংগে ১ ও ০ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় মেশিনটি একবার মাত্র ব্যবহার করে। আমরা একই সঙ্গে তাদের ফাংশন মান দুটি সমান নাকি অসমান সেটা গণনা করতে পারি। যেখানে ক্লাসিক্যাল কোনো যুক্তিতেই, দুইবারের কম ব্যবহার করে সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব নয়। এই অতি সুন্দর গাণিতিক ট্রিকটা সঙ্গত কারণেই এই লেখায় পাঠকের সাথে শেয়ার করতে পারছি না। আগ্রহী পাঠকরা ডয়েট্স অ্যালগরিদম (Deutsch’s algorithm) লিখে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে নিতে পারেন।

কোয়ান্টাম লজিক শুধু “নট গেট এর বর্গমূল”-ই না, এমন আরো অনেক কিছুই করতে দেয়। এবং সেগুলো ব্যবহার করে যুক্তিবিদ্যা থেকে শুরু করে গণনা, গাণিতিক প্রমাণ পদ্ধতি সবকিছুতেই আমূল পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর এইসব ফাংশন গণনার ব্যাপার স্যাপার যদি আপনাকে ইম্প্রেস করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বলি। এটা তো জানা যে কোনো ধুমকেতু, কোনো গ্রহ, বা উপগ্রহ কবে কোথায় কিভাবে থাকবে সব আমরা গণনা করে ফেলতে পারি নিক্ষুত দক্ষতায় (অবশ্যই কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে) কিন্তু অণু পরমাণু, এসব যেহেতু কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়ম মেনে চলে সেহেতু আমাদের এখনকার কম্পিউটারে (যেটাকে বলি ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার) এগুলোর গাঠনিক ও ক্রিয়া-বিক্রিয়ার হিসাব সহজে করতে পারে না। ইন ফ্যাক্ট মাত্র কয়েকটা পরমাণু তাদের ইলেক্ট্রন প্রোটন নিয়ে একে অপরের সাথে কিভাবে বিক্রিয়া করবে, সেটা এখনকার কম্পিউটারে হিসাব করতে যে মেমরী দরকার, তা বানাতে কয়েকটা (ইন প্রিন্সিপ্যল) গ্রহ খরচ হয়ে যেতে পারে! আর সময় লাগবে মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার যেহেতু নিজেই কোয়ান্টাম লজিক মেনে চলে, সেহেতু অণুপরমাণুর কোয়ান্টাম ইন্টার্যাকশনের হিসাব, সে করতে পারবে সহজাত ভাবেই। ফলে, ইচ্ছে মত নতুন নতুন যৌগ তৈরি সম্ভব হবে। যেমন হয়তো কোনো একটা জীবানূকে ঘায়েল করতে ঠিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের অণু দরকার। কোয়ান্টাম কম্পিউটারে হিসাব করেই মূহুর্তের মধ্যে সেটা বের করা সম্ভব হবে। এমনকি সেটার প্রস্তুত প্রনালীও বের করে ফেলতে পারবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। বা হয়তো সূর্যের আলোকে সরাসরি তড়িৎ প্রবাহ, বা সরাসরি কৃত্রিম সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে গ্লুকোজ বানানো দরকার তেমন কিছু বানাতে কি করতে হবে সেটাও সুক্ষ্মভাবে সিমুলেট করতে পারবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার।

বাজে ফিলোসফি বনাম কোয়ান্টাম তত্ত্ব

[এ অংশটি ডেভিড ডয়েট্স এবং আর্থার একার্ট (বর্তমান সময়ের দুজন শীর্ষ কোয়ান্টাম পদার্থবিদ)-এর লেখা আর্টিকেলটির শেষাংশের অনুলিখন]

কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে কোনো কণিকা যদি কোনো অবস্থায় একাধিক পথে যেতে পারে তাহলে কখনো কখনো সেটা একই সঙ্গে একাধিক পথে যায়। এই একি সঙ্গে একাধিক পথে যাওয়াটা আমাদের সেট বর্ণনা অনুযায়ী দেখতে পারি এভাবে। ধরুন একটা পরীক্ষায় দুটো পথ আছে, বাম পথ আর ডান পথ। যেগুলো দিয়ে কিছু কনিকা যেতে পারে। আমি একটা সেট ঘোষণা করলাম। “বাম পথ দিয়ে যাওয়া কণিকার সেট”। এখন ক্লাসিক্যাল যুক্তিতে পরীক্ষায় ব্যবহৃত যে কোনো কণিকা হয় বাম পথ দিয়ে গেছে অথবা ডান পথ দিয়ে গেছে। ফলে সেটি নিশ্চিত ভাবে সেটটির ভিতরে আছে অথবা বাইরে। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, কনাটি একই সঙ্গে উভয় পথ দিয়েই যেতে পারে। তখন আর আমাদের ক্লাসিক্যাল সেট তত্ত্ব অনুযায়ী এটাকে সেটের ভিতরে বা বাইরে বলা সম্ভব হয় না। এই তত্ত্বের জনক স্রডিঞ্জার এক ভাষণে এই কথা বলার আগে শ্রোতাদের সতর্ক করেছিলেন, “আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হয়তো পাগলের প্রলাপ মনে হবে”। পরবর্তিতে ১৯৩৩ সালে তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। কিন্তু এই তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের জগতে তোলপাড় ফেলে দেয়। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি কিন্তু এতটা বিতর্কের জন্ম দেয়নি। যদিও সেটাও আমাদের বাস্তবতার ধারণা আমূল পালটে দিয়েছিলো।

এই বাড়তি তোলপাড়ের কারণ হচ্ছে “বাজে ফিলোসফি”। “দর্শন এবং মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞান এতটাই সম্পর্কিত- (যদিও উভয় পক্ষই বহুবার এ কথা অস্বীকার করতে চেয়েছে)- যে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকগুলোতে দর্শন যখন দ্রুত অধপতিত হচ্ছিল, সেটা পদার্থবিজ্ঞানকেও বেশ খানিকটা টেনে নামিয়ে ফেলে।

কালপ্রিটগুলো হচ্ছে, লজিক্যাল পজিটিভিজম (যদি কিছুকে এক্সপেরিমেন্টালি ভেরফাই করা না যায়, সেটা অর্থহীন), ইনস্ট্রুমেন্টালিজম (তত্ত্বের অনুমান যদি কাজ করে, তাহলে এর পিছনের কারণ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই) এবং ফিলোসফিক্যাল রিলেটিভিসম (কোনো স্টেটমেন্ট নৈর্বক্তিকভাবে সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে না, স্রেফ কোনো নির্দিষ্ট কালচার সেটাকে গ্রহনযোগ্য বা অগ্রহনযোগ্য হিসাবে গন্য করে)। ক্ষতিটা করেছিলো, এসব মতবাদের মধ্যে যেটা কমন, সেটা- (ডিনায়াল অফ রিয়ালিজম) বাস্তবতাবাদকে অস্বীকার, বা একথা অস্বীকার করা যে ভৌত জগতের অস্তিত্ব আছে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব।

এরকম একটা দার্শনিক পরিবেশেই নীল্স বোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটা প্রভাবশালী ইন্টারপ্রিটেশন দাঁড়া করান, যেটা নৈর্বক্তিকতা (অবজেক্টিভিটি) নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনার সম্ভাবনাই নস্যাত করে দেয়। এই ইন্টারপ্রিটেশনে কোনো চলকের মান, তাকে যখন অবজার্ভ করা হচ্ছিলো না তখন কত ছিলো সেই প্রশ্ন করাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পদার্থবিজ্ঞানীদের পক্ষে যদিও এসব প্রশ্ন না করে থাকা মুশকিল। তারপরেও তারা নিজেদের বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এবং নিজেদের ছাত্রদেরো সেই শিক্ষাই দেন। এভাবে সবচে মৌলিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে অগ্রসর তত্ত্বটি জোর গলায় সত্যের অস্তিত্ব, ব্যাখ্যা এবং ভৌত বাস্তবতা কেই অস্বীকার করতে শুরু করে।

অবশ্য সব দার্শনিক বাস্তবতাবাদকে পরিত্যাগ করেননি (যেমন বারট্রান্ড রাসেল এবং কার্ল পপার) পরিত্যাগ করেননি সকল পদার্থবিদও (যেমন আইনস্টাইন, ডেভিড বম (Davit Bohm) নতুন এই ট্রেন্ডের বিরোধিতা করেন)। হউহ এভের্ট (Hugh Everett) প্রস্তাব করেন, আসলেই ভৌত রাশিমালা একই সঙ্গে একাধিক মান ধারণ করে (এই ধারনাটাই কোয়ান্টাম কম্পিউটেশনের মূলনীতির সাথে যায়)। (অর্থাৎ দুইটি পর্যবেক্ষনের মধ্যবর্তী সময়ে রাশিটির মান একই সঙ্গে একাধিক রকম হতে পারে। যেটাকে বলে বিকল্প ইতিহাস। ফাইনম্যানের ফর্মুলেট করা কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স এই বিকল্প ইতিহাস তত্বকেই ব্যবহার করছে খুবই সফল ভাবে। এ নিয়ে গ্র্যান্ড ডিজাইন বইটার “বিকল্প ইতিহাস” অধ্যায়টা পড়া যেতে পারে।) সে সময়, দার্শনিকরা ছিলো বাস্তবতার ব্যাপারে উদাসীন, আর পদার্থবিদরা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কোয়ান্টাম তত্ত্ব কে কেবলমাত্র একটা টুল(হাতিয়ার) হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। আর এতসব ডামাডোলে কোয়ান্টাম প্রক্রিয়ার স্বরূপ কেমন, সেই মৌলিক গবেষণার প্রচেষ্টাই হারিয়ে যায়।

গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। পদার্থবিজ্ঞানই দর্শনকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনছে। কারণ যত জোরেই অস্বীকার করুক না কেন, মানুষ বাস্তবতাকে জানতে চায়। ফলে আমরা এতদিনে বাজে দর্শনের (ব্যাড ফিলোসফি) এঁকে দেওয়া সেই গণ্ডি পেরিয়ে যাচ্ছি।

কি হবে যদি এই তত্ত্ব ভুল পরিগনিত হয়? কি হবে যদি স্কেলেবল কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেই ধরণের ফলাফলও সাদরে গ্রহীত হবে। কারণ তখন কেন এই তত্ত্ব ভুল সেটা আমরা জেনে যাবো। যার অর্থ আরো শক্তিশালী তত্ত্ব এসে ধরা দেবে আমাদের হাতে। যার সাহায্যে সম্ভব হবে আরো শক্তিশালী অকল্পনীয় সব গণনা। যাই হোক না কেন, জ্ঞান আহরণ আর অগ্রগতি কখনোই থেমে থাকবে না।

*লেখাটিতে উদার হস্তে সাহায্য নিয়েছি সায়েন্টিফিক আমেরিকান সেপ্টেম্বর ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত ডেভিড ডয়েট্স এবং আর্থার একার্টের লিখিত আর্টিকেল Beyond Quantum Horizon থেকে।

*একটানে লিখেই পোস্ট করে ফেললাম। সঙ্গত কারণেই লেখায় হাজার হাজার ভুল থাকার কথা। কিছু চোখে পড়লে জানাতে ভুলবেন না।

আগে কিছু জেনেছি, এখন আরোও অনেক কিছু জানলাম। ভালো লাগছে।

অনেক ধন্যবাদ লেখাটির জন্য… আমার মত কম জানা সাধারণ পাঠকদের জন্য তুলনামূলকভাবে(!) সহজবোধ্য ছিল। কোয়ান্টামতত্ত্ব বিষয়ে এরকম আরও কিছু লেখা কি পেতে পারি?

অনুরোধ থাকলো 🙂

তানভীরুল ইসলামকে অভিনন্দন একটি চমৎকার প্রবন্ধ ও চমৎকার আলোচনার সূত্রপাতের জন্য। এই বিষয়ে আমার জ্ঞান যৎসামান্যই, কোয়ান্টাম বিজ্ঞান আমার কাছে কঠিন, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং লজিক ততোধিক কঠিন। আশা করি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর আশা পর্বতের মূষিক প্রসবের মত হবে না (আমাদের জীবদ্দশায়), যেমন হয়েছে ফিউসন শক্তি আহরণের ক্ষেত্রে, নইলে ব্যবহারিক কোয়ান্টাম গেট তৈরি করতেই আমাদের সব শক্তি খরচ হবে (অথবা সব ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বজনীন কোয়ান্টাম এলগরিদম)। এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

অন্য একটি প্রসঙ্গে রৌরবের সঙ্গে দর্শনের আলোচনাটি খুব ভাল লেগেছে। আপনি বলেছেন

কিন্তু সেই পর্যবেক্ষণের (বা মেজারমেন্ট যাই বলেন) অর্থ কি? জড় বস্তু “পর্যবেক্ষণ” করলে ডিকোহেরেন্স হয়, কিন্তু সেই ডিকোহেরেন্সের অন্তস্থ কি কোন অর্থ আছে যতক্ষণ না আমরা তাকে ইন্টারপ্রেট করছি?

আমি যদিও এই বিষয়ে খুব ভাল জানি না,তারপরও বলব দুর্দান্ত বললেও কম হবে। আমার একটা গাধা টাইপের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ছিল, ইলেকট্রন যদি একাধিক জায়গায় অবস্থান করতে পারে তবে মানুষ কেন নয়?

@সুদীপ্ত,

না, প্রশ্নটি গাধাটাইপ বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম গভীর একটা প্রশ্ন। এটার পুরো গাণিকিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে একটা তুলনামূলক চিত্রের দিকে তাকাতে পারি। এবং সেটা আমরা করতে পারি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর একটা উদাহরণ থেকেই।

একদন কণা লেভেলে, সকল ইন্টাঅ্যাকশনই “ইলাস্টিক”। অর্থাৎ ভরবেগ, শক্তি এসব একেবারে কাটায় কাটায় সংরক্ষিত হয়। কিন্তু বড় আকারের অবজেক্টগুলো “ঘর্ষণ” এর বৈশিষ্ট প্রদর্শন করে। অর্থাৎ বড় আকারের বস্তুর কলিশন (সংঘর্ষ) হর-হামেশাই ননইলাস্টিক হয়! ইন ফ্যাক্ট ম্যাক্রো অবজেক্টগুলোর মধ্যে পুরোপুরি ইলাস্টিক কলিশন পর্যবেক্ষণ করার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আর কণা লেভেলে ইন প্রিন্সিপ্যাল সব কলিশনই ইলাস্টিক। এই যে ম্যাক্রো অবজেক্ট তার নানান রকম অন্তরবর্তি ক্রিয়াবিক্রিয়ার ফলে এমন একটা আপাত বৈশিষ্ট প্রদর্শন করছে যা কিনা ইন প্রিন্সিপ্যাল ক্ষুদ্র কণা লেভেলে কখনোই অমন হবার কথা নয়, এরকম একটা ঘটনাই ঘটে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর বেলাতেও। ম্যাক্রো অবজেক্ট কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট দেখাতে পারে না। তবে তাপমাত্রা কমিয়ে, এবং বাইরের নয়েস থেকে আইসোলেট করে, অনেক বড় বড় অবজেক্টকে তার অবস্থার কোয়ান্টাম সুপারপজিশনে নিতে পারা সম্ভব হয়েছে।

আর শেষ করি একটা সতর্কতা দিয়ে। ক্লাসিক্যাল চিন্তায় একটা ইলেকট্রন বা কোনো বস্তু একই সঙ্গে একাধিক অবস্থানে, বা অবস্থায় থাকা বোলতে যা বুঝায়, কোয়ান্টাম সুপারপজিশনে থাকা আসলে ঠিক তা-ই বোঝায় না। বরং অন্য কিছু বোঝায়, ফলে সরাসরি, ক্যাল্সিক্যাল দ্বৈতাবস্থার ধারনা কোয়ান্টামে ট্রান্স্লেট করা (বা ভাইসিভার্সা) সম্ভব নয়।

@তানভীরুল ইসলাম,

sqrt(NOT) গেটের ব্যাপারটা দারুণ লাগলো। জাফর ইকবাল স্যারের কোয়ান্টাম থিওরি বইটাতে পড়েছিলাম একজায়গায় কোনো গবেষণার ফলাফল মিলিয়ন কিমি দূরে অন্য কোনো ফলাফল পরিবর্তন করে দিতে পারে, সম্ভবত entanglement বলে এটাকে। এ ব্যাপারে কিছু জানতে ইচ্ছা করছে।

@রামগড়ুড়ের ছানা,

এন্ট্যাংগলমেন্ট খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ইন ফ্যাক্ট এটাকে ব্যবহার করে এমন সব ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রোটকল তৈরি করা হচ্ছে, যেগুলো প্রায় “আন ব্রেকেবল”। কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানাতে হয়তো আমাদের এখনো অনেক দেরী হবে। কিন্তু কোয়ানন্টাম ক্রীপ্টোগ্রাফীর এখনই ফিল্ড টেস্ট শুরু হয়ে গেছে।

তবে এন্ট্যাংগলমেন্টকে সহজ ভাষায় সঠিকভাবে বর্ণনা করার পদ্ধতি আসলে এখনো আবিষ্কার হয়নি। এটা ঠিক যে এন্ট্যাংগলমেন্ট ব্যবহার দূর থেকে অন্য ল্যাবের এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলে প্রভাব ফেলা সম্ভব। কিন্তু সেই পরিবর্তন খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ পরিবর্তন হতে হবে এমন যেন, সেটার সাহায্যে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত ইনফরমেশন ট্রান্সফার করা সম্ভব না হয়। অর্থাৎ কিছু যে বদলেছে, সেটা দূরবর্তী ল্যাবের পরীক্ষক বুঝতে পারবে শুধু মাত্র তাকে যদি ক্লাসিক্যাল কমিউনিকেশন চ্যানেল দিয়ে বলে দেওয়া হয় তখনই। এসব নিয়ে হয়তো পরে লিখবো।

সকালে পোস্টটা খুলেই মন ভালো হয়ে গেল। মুক্তমনা ছাড়া আর কোথাও এই লেখাটা নিয়ে এতখানি আলোচনা হতো বলে মনে হয় না! সবাইকে সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ!

অনেকগুলো মতামত প্রশ্ন আর পয়েন্টঅভ-ভিউ এসেছে মন্তব্যে। এখন মনে হচ্ছে, এ ধরনের অ্যাডভান্স্ড আলোচনাকে মাথায় রেখে আরো একটা পর্ব লেখা যেতে পারে।

এখানে অল্পকিছু বিষয় অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি।

১) মেনি ওয়ার্ল্ড

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্যাপারটা নিয়ে তাত্তিক পদার্থবিজ্ঞানীরা সিরিয়াসলি ভাবছেন মূলত এটার ইউটিলিটির কারণে নয়। বরং এ ধরনের কম্পিউটার কোয়ান্টাম তত্তের মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে বলে। (এর ইন্টারপ্রিটেশন বিতর্কও একটা বৈজ্ঞানিক উপসংহারে পৌছাবে।) ফাইনম্যান প্রথম এই ব্যাপারটা পয়েন্ট আউট করেন। পরে ডেভিড ডয়েট্স সর্ব প্রথম কোয়ান্টাম টুরিং মেশিন এর মডেলটার গাণিতিক ভিত্তি প্রদান করেন। এবং তার প্রসিডিংস অফ রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত তার সেই সেমিন্যাল পেপারে, ঐ কোয়ান্টাম কম্পিউটারের একটা ছোট্ট প্রোগ্রামও তিনি লিখে দেন। যেটা চালানো হলে, যদি মেনি ওয়ার্ল্ড তত্ত সত্য হয়, তাহলে আউটপুট আসবে “হ্যা”। না হলে “না”। তারমানে আমরা এই ইনটারপ্রিটেশনকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সম্মুক্ষীণ করতে চলেছি শিঘ্রই। এটা আর অলীক দর্শনের ব্যাপার থাকবে না তখন।

২) পর্যবেক্ষণ ও ভৌত বাস্তবতা

এই “পর্যবেক্ষণ” শব্দ টা নিয়ে আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে। শব্দটা দর্শন ঘেষা। পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করলেই পর্যবেক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তখনই নানান উদ্ভট প্রসংগ চলে আসে। অধুনা বিজ্ঞানীরা তাই “মেজারমেন্ট” শব্দটা ব্যবহার করেন। কোয়ান্টাম জগতে মেজারমেন্টও আসলে অন্য বস্তুর (ডিটেক্টর) সাথে আমার উদ্দিশ্ট বস্তুর ইন্টারঅ্যাকশন ঘটানো। এবং সেখান থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করা। আর এই ইন্ট্যার অ্যাকশন হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স মেনেই। আর যেহেতু “ইন্টারঅ্যাকশন” হচ্ছে, ফলে সেই মেজার্ড (মানে পর্যবেক্ষীত) বস্তুটিও বেশিরভাগ সময় পরিবর্র্তিত হয় (কোয়ান্তাম জগতে খুব রেস্ট্রিক্টেড কিছু ক্ষেত্র বাদে পরিবর্তন না করে ই্যান্টার অ্যাকশন ঘটানোর উপায় নেই। ) । (বিশদ বৃত্তান্ত পরবর্তী লেখার জন্য তুলে রাখলাম)। আপাতত ভৌত বাস্তবতা নিয়ে খুব সাধারণ একটা যুক্তির কথা ভাবি। এই যে আমরা “সেন্টিয়েন্ট” জীব। এটা স্রেফ একটা অ্যাকসিডেন্ট। ভাগ্যক্রমে আমাদের ব্রেইন অতটুকু কম্প্লেক্সিটিতে বিবর্তিত হয়েছে, যে আমরা দর্শন বা বিজ্ঞানের মত ধারণাকে মাথায় ধারণ করতে পারছি। এখন আমরা কি নিজেদের অন্য কোনো জীব – (বা জড়) থেকে গাঠনিক ভাবে আলাদা বা “ঐশ্বরিক” কিছু ভাবছি? তা না হলে। এই যে মহাবিশ্বের এক কোনে আমাদের উদ্ভব হয়েছে। সেটা না হলেও মহাবিশ্ব থাকবে/ থাকতো, ভাবতে সমস্যা কোথায়? ঠিক যেমন ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পরেই কি মহাবিশ্ব নেই হয়ে যাবে? (আমার কাছে হয়ত যাবে কিন্তু “ভৌত বাস্তবতা” কি আসলেই “নেই” হয়ে যাবে?) তারমানে কোন সজ্ঞাবহ জীব, বা প্রজাতি কী পর্যবেক্ষণ করচে না করছে শুধুমাত্র সেটার উপর ভৌত বাস্তবতার স্বরূপ নির্ভর করে ভাবা স্রেফ নিজেদেরকে “স্পেশাল” ভাবার সেই পুরাতন ফ্যালাসির মতই। আর এটা সত্য যে বর্তমান যেসব পদ্ধতি আমাদের হাতে আছে, সেগুলোর সাহায্যে “ভৌত বাস্তবতার” যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুধু ততটুকুই আমরা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারি। ফলে একজন প্রযুক্তিবিদের (যেমন ধরি, যিনি ওষুধ বানান) কাছে এর বাইরে কিছুই মূল্যবান হতে পারে না। কিন্তু সকল বিজ্ঞানীও যদি যতটুকু দেখছি-জানছি ততটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান (বা যা দেখছি না তা নেই, অতয়েব মাথাঘামিয়ো না, ধরনের চিন্তা করে) তাহলে নতুন কিছু দেখার প্রয়াসই হারিয়ে যাবে। আমরা আটকা পড়ব একটা আবদ্ধ জ্ঞানের জগতে।

৩) দুইটি মেজারমেন্টের (যেটাকে আগে অবজার্ভেশন বা পর্য্বেক্ষণ বলতাম) মধ্যবর্তী অবস্থার কোয়ান্টাম বাস্তবতা

যখনই আমরা কোনো কোয়ান্টাম ডিগ্রি অফ ফ্রিডমকে (যেমন ইলেক্ট্রনের অব্স্থান বা অ্যাটমের এনার্জি স্টেট) ডিটেক্ট করি তখনই তাকে একক স্থানে বা অবস্থায় দেখি। অর্থাৎ সুপারপজিশন অবস্থায় থাকা বস্তুর সাথে আমাদের যোগাযোগের উপায় ছিলো না। যোগাযোগ করতে গেলেই, সেটা কল্যাপস করতো কোনো একক স্টেটে। ফলে সুপারপজিশন সম্পর্কে ধারণা পেতে হতো “স্ট্যাটিস্টিক্যাল আউঅট্কাম” থেকে। যেমন একটা একটা করে অসংখ্য ফোটন ডাবল্স্লিটের মধ্য দিয়ে পাঠানোর পরে দেখতাম যে, যদিও তারা একে একেই পার হয়েছে, তারপরেও ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন দেখছি! ফলে ধরে নিতাম, ফোটনটি উভয় পথ দিয়েই একধরনের সুপারপজিশন অবস্থায় পার হয়েছে! কিন্তু আজকাল সে অবস্থা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন এবারের নোবেল পেলেন যারা তারা সিংগেল কোয়ান্টাম সিস্টেম (যেমন একটা ফোটন, বা অ্যাটমের কোনো একক ডিগ্রি অফ ফ্রিডম) কে অনেকখানি আয়ত্ব করে ফেলেছেন। ফলে তাদের পদ্ধতিতে কোনো কোয়ান্টাম সিস্টেম সুপারপজিশনে থাকা অবস্থায়ও আমরা তার সাথে “কথা” বলতে পারছি। এবং তাকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারছি যেটা শুধুমাত্র, সে একক বস্তু হয়েও একই সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায়(অ্যাম্প্লিচিউডে) উভয় স্থানেই (বা একাধিক অবস্থয়া) থাকলে সম্ভব হতো। ফলে “সুপারপজিশন” ঘটনাটার একটা ভৌত রূপ আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে। এবং তা পরীক্ষামূলক ভাবেই। ফলে সুপারপজিশন অবস্থায় কণাটি কোথায় থাকে সে প্রসঙ্গে “শাট আপ” থাকার যুগ পালটাচ্ছে। আর এসব ইন্টারপ্রিটেশনের বিতর্কও শব্দভারী দর্শনের এলাকা ছেড়ে চলে আসছে, পর্যবেক্ষণের আলোয়।

[এই মন্তব্যে সিম্প্লিসিটির স্বার্থে অনেক কিছুই অতিসরলীকৃত করেছি। ফলে নিশ্চিত ভাবেই কিছু বর্ণনা বৈজ্ঞানিকভাবে পুরোপুরি সঠিক নয়।]

মুক্তমনায় মন্তব্য এডিট করার অপশন নেই। এখন মনে হচ্ছে, এই মন্ত্যবের দ্বিতীয় পয়েন্টে শেষ কথাগুলো বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে।

“কিন্তু সকল বিজ্ঞানীও যদি যতটুকু দেখছি-জানছি ততটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান (বা যা দেখছি না তা নেই, অতয়েব মাথাঘামিয়ো না, ধরনের চিন্তা করে)” …।

এটা হবে,

“সকল বিজ্ঞানীও যদি যতটুকু ব্যবহার করতে পারছেন ততটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ভিতরের কলকব্জা নিয়ে মোটেই না ভাবেন”। ……

কথা হলো, মনকে খোলা রাখা। কোনো কিছুর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু ভিতরের কলকব্জা ব্যাখ্যা করতে পারছি না। (কিছু কোয়ান্টাম ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে/হচ্ছিলো) এমন দেখলে অবশ্যই সেটাকে জানতে চেষ্টা করতে হবে।

কোনো কিছু আমার জানা নেই সেটা স্বীকার করা হচ্ছে সততা, কিন্তু কোনো কিছু জানা সম্ভব নয় দাবি করা গোয়ার্তুমি, আর কখনোই জানতে পারবো না মেনে নেওয়া হলো পরাজয়!

@তানভীরুল ইসলাম,

দুই নম্বরের ব্যাপারে একটা মন্তব্য করছি, কারণ “পর্যবেক্ষণবাদী”-দের (অর্থাৎ আমি) মতামতটা মনে হচ্ছে না ঠিক মত সেখানের প্রতিফলিত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ছাড়া আছে টা কি? আপনি আমাকে কনভিন্স করছেন (কথার কথা) যে মাল্টিভার্স রয়েছে, সেটা তো আমাকে চোখে দেখতে হচ্ছে বা কানে শুনতে হচ্ছে, নাকি? এমনকি নিজের চিন্তাও আমরা “পর্যবেক্ষণ” করি, কনশাস হওয়ার অর্থই তাই।

পয়েন্টটা হল, পর্যবেক্ষণ হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল। আর সব কিছুই এর গড় বা সংগ্রহ বা compression। যেমন,

এর অর্থ তলিয়ে দেখলে সেটা কিছু পর্যবেক্ষণকেই রেফার করে গিয়ে। এখানে পর্যবেক্ষণ বলতে ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট বোঝাচ্ছি না শুধু।

এখন এটা parochial নিশ্চয়ই। আপনি হয়ত আমাকে অন্যরকম বোঝাবেন। আপনার সেই মতামত মুক্তমনায় পড়বার প্রত্যাশা রাখি 😉

@রৌরব,

“পর্যবেক্ষণবাদী” বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারছি না। পর্যবেক্ষণকে মেসারমেন্ট অপারেশনের বাইরে কিছু ভাবলে। অর্থাৎ একজন সেন্টিয়েন্ট এন্টিটি হিসাবে আপনি যদি নিজেকে পর্যবেক্ষক ভাবেন, তাহলে আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সকল পর্যবেক্ষণের অবশান ঘটে। তখন কি মহাবিশ্বেরও অবশান ঘটবে? আর এমনও হতে পারতো যে আপনার জন্মই হলো না। (এমনকি ইভোলিউশনের ফলে নানান রকম প্রাণীর উদ্ভব হলেও হয়তো কোনো “সেপিয়েন্স” স্পিশিসেরই উদ্ভব হলো না। সে ক্ষেত্রে কি আপনি ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্ব নেই ধরে নেবেন? আবার নিউটন বা কেপলার যেসব পর্যবেক্ষণ করে গেছেন সেগুলো তো তাদের মৃত্যুর পরেও একই রকম আছে বলেই দেখছি! এই ইনভ্যারিয়েন্স কিভাবে আসছে? অর্থাৎ একটা এন্টিটি হিসাবে তাদের অস্তিত্বের বাইরেও একটা ভৌত বাস্তবতা ছিলো। এটুকুই আমার পয়েন্ট। 🙂

@তানভীরুল ইসলাম,

“দেখছি”–অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করছেন। আমার পয়েন্ট এটুকুই। আপনি ইনভ্যারিয়েন্স-এর দাবি করতে পারছেন পর্যবেক্ষণ করছেন বলে। ওটাই ফান্ডামেন্টাল।

“ভৌত বাস্তবতা”, “অস্তিত্ব” এগুলি কি? পর্যবেক্ষণের composite। “ভৌত বাস্তবতা” আছে বলে ধরে নেব যদি সেটা মডেল হিসেবে সার্থক হয়। সেদিনই কে যেন বলছিল “কাল একটা বাড়িতে আগুন ধরেছিল, কিন্তু আমি দেখিনি। তাহলে কি বাড়িটি আগুনে পোড়েনি?” এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য “বাড়িটি আগুনে পুড়েছে” এর অর্থটা জানা দরকার। পরের দিন গিয়ে ছাই দেখতে পাওয়া, হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সাথে কথা বলতে পারা, কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করে ওখানে উচ্চতাপের প্রমাণ পাওয়া, খবরের কাগজে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার পাঠ, এসব বহুবিধ পর্যবেক্ষণের composite হচ্ছে “বাড়িটি আগুনে পুড়েছে”-র সংজ্ঞা। এর বাইরে কি সংজ্ঞা থাকতে পারে সেটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

@রৌরব,

হ্যাঁ পর্যবেক্ষণ যে ফান্ডামেন্টাল সেটাতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রচলিত পর্যবেক্ষণ শব্দটার মধ্যে যতটুকু “দেবত্ব” ঢুকে গেছে। সেটুকু বাদ দিয়ে খাটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটাকে মেসারমেন্ট নাম দিয়ে ব্যবহার করার কথা বলছি।

আপনার টার্মিনোলজিতেই বলি,

যেহেতু নিউটন-কেপলার বা কোনো ব্যক্তি এক্স, যে ভৌত ঘটনাবলী “পর্যবেক্ষণ” করে গেছেন। আজ ইনডিপেন্ডেন্টলি আমরাও তেমন পর্যবেক্ষণই করছি। এর মানে তারা তাদের পরর্যবেক্ষণ দ্বারা নিজেদের চেতনার বাইরের কিছু একটা প্রোব করেছেন। এই “বাইরের কিছু”টা, তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যাবার পরেও বিলিন হয়ে যায়নি। এই জিনিশটাই ভৌত বাস্তবতা। আর হ্যা, ভৌত বাস্তবতা সম্পর্কে যে কোনো কার্যকর জ্ঞান পর্যবেক্ষণ করেই লাভ করতে হবে। পর্যবেক্ষণকে মেসারমেন্ট ভেবে নিলে, গাণিতিক/ তাত্তিকভাবে এমনকি কোনো আপাত কোনো জড়বস্তুও সেই পর্যবেক্ষণটি করতে পারে।(ডিকোহেরেন্স এর তত্তে যেটা হয়।)

@তানভীরুল ইসলাম,

তর্কটি কি তাহলে? এমন কোন পর্যবেক্ষণবাদী কি পাওয়া যাবে যে আপনার কেপলার পয়েন্টের বিরোধিতা করবে? কেপলার মারা গেলে “বাস্তবতা” থাকছে না, এই হাইপোথিসিস ফেইল করছে যখনি কেপলারের পটল তোলবার পরেও তার সমীকরণ পর্যবেক্ষণকে প্রেডিক্ট করতে পারছে। এটা তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বেসিক কথা। এটার জন্য আসলে অস্তিত্ব বা এমনকি বাস্তবতা ডিফাইন করার প্রয়োজন তো পড়ছেনা, পর্যবেক্ষণের ফ্রেমওয়ার্কই যথেষ্ট (যা কিনা ফান্ডামেন্টাল বলে আমরা একমত)।

সমস্যা হল কিভাবে আমরা নিজেদের পর্যবেক্ষণের বাইরে বেরোব সেটা conceivable পর্যন্ত নয়, একটা প্রচণ্ড প্রচণ্ড ফান্ডামেন্টাল অর্থে (কারণ সেটা conceive করতে গেলেও আমার ভাবতে হবে, দেখতে হবে, শুনতে হবে, তানভীরুল ইসলামের সাথে কথা বলতে হবে, ডয়েচের পেপার পড়তে হবে i.e., পর্যবেক্ষন করতে হবে)। এটার সাথে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র মনে করার মধ্যে একটা মৌলিক তফাৎ আছে বলে আমার ধারণা।

এখন, একটি মনস্তাত্বিক অ্যাপ্রোচ হিসেবে এরকম ভাবার সুবিধা থাকতে পারে, সেটা সৃজনশীলতার সহায়ক হতে পারে ইত্যাদি। ওটা ভিন্ন প্রশ্ন।

@রৌরব,

তানভীর যেটা বলতে চাইছে সেটা খুবই এলিমেন্টারী এবং যুক্তিপূর্ণ। সেটা হল পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, সৃষ্ট হয় না। একবার পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভৌত বাস্তবতা প্রমাণিত হলে retroactively (বা In retrospect) বলা যায় যে ভৌত বাস্তবতাটা পর্যবেক্ষণ নির্ভর না, পর্যবেক্ষণের আগেও তার অস্তিত্ব ছিল (“অস্তিত্বের” semantic অর্থ নিয়ে আপনার সমস্যা হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের, বা আমার ও তানভীরে কোন সমস্যা হচ্ছে না।) ভৌট বাস্তবতার অস্তিত্বকে assume করেই বৈজ্ঞানিক প্রকল্প দাঁড় করান হয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এর এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ ( তত্ত্বটা তো ভৌত বাস্তবতার এক প্রিডিকশানও বটে, যেমন সূর্য দ্বারা নক্ষত্রের আলোক বিসরণ, বা বুধ গ্রহের কক্ষপথের অনুসূরের অগ্রসর হওয়া ইত্যাদ)। বিজ্ঞানীরা বলবেন আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিস্কারের আগেও সূর্য দ্বারা নক্ষত্রের আলোক বিসরণ হচ্ছিল, বা বুধ গ্রহের কক্ষপথের অনুসূরের অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু আপনি বলবেন এরকম “Retroactive/Hypothetical” বাক্য অর্থহীন। শুধু পর্যবেক্ষনই অর্থপূর্ণ। তাহলে তো বলতে হয় ঠিক যখন সূর্য দ্বারা নক্ষত্রের আলোক বিসরণ মাপার পরীক্ষা করা হচ্ছে সেই মুহূর্তেই সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সত্য, যেই পরীক্ষা শেষ হল তখন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে আর সত্য/মিথ্যা কিছুই বলা যাবে না, বা সূর্য দ্বারা নক্ষত্রের আলোক বিসরণ হয় কি হয় না সেটাও বলা যাবে না। ঘুরে ফিরে সেই একই বাক্যে ফিরে আসা হল, যখন চাদের দিকে তাকাচ্ছি না তখন চাঁদ আছে কি না সেটা বলা অর্থহীন। ট্রাফিক লাইট যখন আমি দেখছি লাল, তখনই তা লাল, যখন আমি ইন্টারসেকশন ছেড়ে চলে আসি, তারপর তা লাল হল কিনা সেটা বলা অর্থহীন। কিন্তু…

@রৌরব,

এক্সাক্টলি!

সো ট্রু।

আমার প্রিয় একটা লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি –

এটা আপনার কথাটাকেই অনুরণন করে। এবং এই ভিউ পয়েন্ট একই সাথে আবার ভৌত বাস্তবতাকেও কিন্তু অস্বীকার করে না –

@রূপম (ধ্রুব),

লিংক।

@রৌরব,

আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে তানভীরুল নিজেও “ভৌত বাস্তবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত” বা “অমুকটাই ভৌত বাস্তবতা” এমন দাবি করছে না, বা লেখায় তেমনটা করতে চায় নি। বরং ভৌত বাস্তবতা নিয়ে “ইন্টারপ্রেট” করাকে, কল্পনা করাকে নিরস্ত করার বিরুদ্ধে সে বলেছে। এবং এতে দ্বিমতের কারণ দেখি না। বাস্তবতার অস্তিত্ব সংক্রান্ত দাবিসকল যেহেতু ইন্টারপ্রিটেশনই, সেটা করতে বাঁধা কীসের? প্রশ্ন করতে নিষেধ কোথায় যে মেজার করার আগে চলকের মান কত ছিলো? এই জায়গায় আপনার আমার আর তানভীরুলের মনে হয় কোনোই তর্ক নেই।

তর্কটা মনে হয় এখন এখানে যে ভৌত বাস্তবতার দাবিগুলো ইন্টার্প্রিটেশন নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু?

খুব সেন্সিবল হয় যদি বলি যে দাবিগুলো ইন্টারপ্রিটেশন, যেগুলো ডেটা দিয়ে ভেরিফাইড হয়, “সত্য” প্রমাণ হয় না। এটা বিজ্ঞানের সকল শাখায় সত্য। বিজ্ঞান সত্য প্রমাণ করে না। ডেটা দিয়ে ভেরিফাই করে। এবং ভেরিফাই করার পরেও তত্ত্ব বা দাবিটি still ফলসিফায়েবল থাকতে হয়, তার মানে মিথ্যা প্রমাণযোগ্য হতে হয়। বিজ্ঞানের দাবি indefinitely মিথ্যা প্রমাণযোগ্য হতে হবে। মিথ্যা প্রমাণযোগ্য কোনো কিছুকে সত্য কীভাবে দাবি করা যায়? সেটা কেবল আপাত সত্য বলা যেতে পারে। তবে আমার মতে এটা কেবলই সেন্সিবিলিটির বিষয়। 🙂 খুব fruitful তর্ক না। উপরের প্যারার তর্কটায় আমরা একমত যাওয়াটাই যা fruitful এখানে।

@রৌরব,

আইন্সটাইন কিন্তু কোন পর্যবেক্ষন ছাড়াই বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। পরে দুটোই পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়। কাজেই কেউ যদি বলেন স্বজ্ঞা (Intuition) ই ফান্ডামেন্টাল, তাহলে খুব একটা ভুল হবে না। স্বজ্ঞাই নতুন তত্ত্ব আবিস্কারের মূল প্রেরণা শক্তি। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক ধারণাই পর্যবেক্ষণের জন্য বসে থাকে নি বা পররযবেক্ষণ দ্বারা অণুপ্রাণিত হয় নি । তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ উদ্ভাবন করা হয় পরে। কাজেই আপনার নীচের প্রশ্নের

উত্তর হল Intuition. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পর্যবেক্ষণ অবশ্যই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। কিন্তু ওটাকে ফান্ডামেন্টাল আর ইন্টুইশানকে সেকন্ডারী বলাটা বা ইঙ্গিত করাটা ঠিক নয় আমার মতে।

@অপার্থিব,

লক্ষ্য করুন

আপনি পর্যবেক্ষণ বলতে experimental science ধরে নিচ্ছেন। ওটা বহু পরের ব্যাপার। আমার পয়েন্ট ফাউন্ডেশনাল। আইনস্টাইন কলম তুলে লিখতে পর্যন্ত পারতেন না পর্যবেক্ষণ ছাড়া।

@অপার্থিব,

(Y) মিস্টার হকিংও এর শক্তিশালী প্রবক্তা। তার কোনো একটা বইতে অথবা বক্তব্যে দেখেছিলাম এ নিয়ে কথা বলতে, মেমরি থেকে কোট করছি, এরকম যে…আমিও স্বজ্ঞার সাহায্য নেই। স্বজ্ঞায় যা মনে হয় তা ধরে অংক করি, নিরানব্বইভাগ সময়ই মেলে না, একবার দু’বার অবশ্য মিলেও যায়।

তবে এ শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের দিন মনে হয় শেষ, রাদারফোর্ড স্টাইল ভবিষ্যতে রুল করবে, ইউরোপের বিশাল বিশাল রিসার্চ সেন্টারগুলো দেখে তাই মনে হচ্ছে। যেকোনো সম্ভবনাতেই বিজ্ঞানের স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছেনা, বিজ্ঞানীর স্টাইল ও চিন্তাপদ্ধতির ইতিহাস বদলাবে শুধু 🙂

@তানভীরুল ইসলাম,

চমৎকার মন্তব্য। আসলেই আমার মত লেখকদের এগুলো লেখা না লিখে আপনার মত কোয়ান্টাম মেকানিক্স জানা লোকজনের জন্য তুলে রাখা দরকার। এই ব্যাপারটা সত্যই আগ্রহ তৈরি করল –

কোয়ান্টাম মাল্টিভার্স যে এরকম টেস্টিবিলিটির মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করেছে জানা ছিল না আমার। তবে ভিন্ন একটা ধারণা ছিল, কিভাবে এ নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব। আপনি কি ব্রায়ান গ্রীনের সাম্প্রতিক ‘দ্য হিডেন রিয়েলিটি‘ বইটা পড়েছেন? আজকে আপনার এই লেখার পড় পড়তে শুরু করেছি। বইটাতে অষ্টম চ্যাপটারটা ‘The many worlds of Quantum measurement’ নিয়ে। অনেক বিস্তৃতভাবে লিখেছেন, এমনকি কিছু প্রেডিকশনের উল্লেখ করেছেন শেষ দিকে (ইলেকট্রনের স্পিন সংক্রান্ত) যার ভিত্তিতে পরীক্ষা করলে আমরা জানতে পারব কোপেনহেগেনীয় ইন্টারপ্রিটেশন সঠিক নাকি মেনি ওয়ার্ল্ড-এর। দেখতে পারেন।

আপনি যখন এ নিয়ে লিখছেনই, জানিয়ে রাখলাম। চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

@তানভীরুল ইসলাম,

আপনার এক নম্বর মন্তব্যের জন্য একটা ধন্যবাদ দিতে চাই, যেহেতু তা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরস্পর নির্ভরতাটা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে। ডয়েচের…

..ভাল, ভাল। এখনও যথেষ্ট radical নয়, কিন্তু ভাল স্টেপ।

মেনি ওয়ার্লডের টেস্ট নিয়ে চিন্তা করে নিই দাঁড়ান।

@রৌরব,

ডয়েচ এই পেপারে মেনি ওয়ার্লডের পরীক্ষার ব্যাপারটা ঠিক মত এক্সপ্লেইন করেননি, অন্য পেপারের রেফারেন্স দিচ্ছেন। কিন্তু, প্রথমে…

I have described elsewhere (Deutsch 1985; cf. also Albert 1983) how it would be possible to make a crucial experimental test of the Everett (‘many-universes’) interpretation of quantum theory by using a quantum computer (thus contradicting the widely held belief that it is not experimentally distinguishable from other interpretations).

বলেই আবার বলছেন…

কি হইল তাহলে? এর পরে যা বলছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে “distinguish” করার ব্যাপারটা কোন বৈজ্ঞানিক অর্থে নয়, একটি অস্পষ্ট subjective “explanatory power” এর অর্থে…

এক্সপ্লেইন মানে কি? মানে একটা গল্প বলা, আর কিছুই না। Predictive power এর দিক থেকে দুই মডেল একই। এটা কোন টেস্ট না।

আমার সুযোগ হয়েছিলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু কোয়ান্টাম বিদ্যা শিখতে পারার। আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি একও ইন্সট্রাক্টরের বক্তব্য, সেটি ছিলো নিন্মরুপ- ‘একটি স্কয়ার ইন্টিগ্রেবল ওয়েইভফাঙ্কশনকে গেসিয়ানে নোর্মালাইস করলে তুমি পেতে যাচ্ছো একটি প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাঙ্কশন, হাইড্রোজেন এটমের ক্ষেত্রে যেইটা কিনা ইলেক্ট্রন ডেন্সিটি ফাঙ্কশন। এই গেসিয়ানের এবসলিউট ভ্যালুর বর্গকে ইনফিনিটেসিমাল ভলিউমের প্রেক্ষিতে ইন্টিগ্রেট করলে পাবা একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে হাইড্রোজেনের ইলেক্ট্রনটিকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা, এই সম্ভাবনা কখনই ১০০% নয়। কিন্তু আসলেই যদি তুমি পর্যবেক্ষণ করো যে হাইড্রোজেনের ইলেক্ট্রনটি ঐ নির্দিষ্ট অবস্থানেই রয়েছে, তাহলে প্রবাব্লিটির ব্যাপারটাই আর থাকে না, প্রবাব্লিটি হয়ে দাঁড়ায় তখন ১০০%। এই ফিয়াস্কোর সমাধান কি, ইলেক্ট্রনটি তাহলে ঠিক কোথায়? বেশ, তিনটি সমাধান আছে- ১। ইলেক্ট্রনটি তার ঐ জাগাতেই আছে, যেমনটি বিশ্বাস করতো আইনস্টাইন ও শ্রডিঙ্গার; ২। ইলেক্ট্রনটি ঐ জাগাতে আছেও আবার নেইও, এটা বোর আর হাইসেনবার্গের মত; ৩। আমরা জানি না। এখন, তুমি যদি কোয়ান্টাম বিদ্যা বুঝে না থাকো তাহলে তোমাকে আমি বিক্রি করার চেষ্টা করবো নম্বর ২, হাওএভার এইটা যদি বুঝতে পারি যে তুমি কোয়ান্টাম বিদ্যা বুঝো তাহলে আমি স্লিকিলি নম্বর ৩ এ সুইচ করবে।

কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশনের আবেদন পেডাগজিক। আমি অভিজ্ঞতা করেছি যে অনেক হাইলি হাইলি ট্রেইন্ড বৈজ্ঞানিকেরও রয়েছে কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে গভীর গভীর সমস্যা। আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে এইটা কোন ইউনিক উপাত্ত উতপাদন করে না। যেমন খুবই সাম্প্রতীক সময়ে বাজারে এসেছে সনিক হেযহগ গমনপথ ইনহিবিটর ভেসমোডিগিব, এটি একটি এন্টিক্যান্সার ড্রাগ। ৫ বছরে এফডিআই এপ্রুভাল পেয়েছে এইটা। আগে একটা ড্রাগ বাজারে আসতে লাগতো ১৫-২০ বছর, এখন লাগছে ৫ বছরেরও কম কেননা এখন ড্রাগ আর ডিস্কভার করা হয়না বরং ডিভেলপ করা হয়। র্যাশনাল ড্রাগ ডিসাইনের প্রাণভোমরা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি। এখন আজ যদি সকল বৈজ্ঞানিকে মিলে কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশনের প্রতি একযোগে স্থাপন করে আস্থা বা অনাস্থা স্থাপন করে- ভেসমোডিগিবের এফিকেসিতে এইটা কি কোন পরিবর্তন আনে কিংবা লেসার বীম কি গাড়ির হেডলাইটের মতো ফ্যান আউট করে? উত্তর অবশ্যই না। একটি থিয়োরির ইন্টারপ্রিটেশন ভুল কিংবা সঠিক হলে বাস্তবতায় যদি এর কোন প্রভাব না পড়ে তাহলে কি ঐ ইন্টারপ্রিটেশনটা মোর আর লেস অপ্রয়োজনীয়ই না? কোয়ান্টাম বিদ্যা, নিউটোনীয় মেকানিক্স, ক্লাসিকাল ও সামান্য স্ট্যাটিস্টিকাল থার্মোডাইনামিক্স ও এলেমিন্টারি অপটিক্স হচ্ছে বাস্তবতার এমন কয়েকটি ভিত্তিপ্রস্তর যা কিনা যে কোন ন্যাচ্রাল সায়েন্স স্টুডেন্টেরই মোটামুটি পড়া লাগে, সে কি মেডিসিন পড়ছে না জিয়োসায়েন্স পড়ছে নির্বিশেষেই। কোয়ান্টাম বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে কেউ করে মলিকিউলার ডকিং কেউ হয়তোবা তদন্ত করে প্যারালাল ইউনিভার্সের সত্যতা সম্পর্কে। এতোটা ভার্সাটাইল একটি আইডিয়া যখন তার ইন্টারপ্রিটেশন সত্য কি অসত্য নির্বিশেষেই উপকারে ট্রান্সলেট হয় ও আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, তখন সম্ভবত বলা যায় যে ঐ ইন্টারপ্রিটেশনটা ভুল না হলেও অপ্রয়জনীয়। আমি মনে করি কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক যে এইটা খুবই খুবই বাজে একটা শিক্ষা দেয় ভবিষ্যত বিজ্ঞান আগ্রহীদেরকে। বিজ্ঞান কখনই এইভাবে কাজ করে না যে পৃথিবীর সেরা সেরা একও দঙ্গল বিজ্ঞানী কোন শহরে কনফারেন্সে মিলিত হয়ে নির্ধারণ করে বাস্তবতার স্বরূপ, বলে কয়জন তোমরা মনে করো রিয়ালিটি এইভাবে কাজ করে হাত তোলো, আর কয়জন দ্বিমত করো হাত তোলো; এক দুই তিন চার…এই পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সো এদের মত মতোই বাস্তবতা কাজ করে…না, বিজ্ঞান কখনই এমনটা করে না। কোপেনহেগেন ইনারপ্রিটেশন একটি এভিডেন্স বেইসড মতবাদ নয়। শাট আপ এন্ড ক্যালকুলেট এপ্রোচটাই সেই তুলনায় অনেক অনেক উতপাদনমুখী ও কল্যানমুখী।।

কুদোস। টেকিসাফি এইটা পড়লে নির্ঘাত নিজে সুইসাইড করে ভুত হয়ে ধরাধামে ফিরে এসে আপনাকে খুন করে ভুতে রুপান্তরীত করবে, অতপর দুই ভুতে মিলে হবে দার্শনিক লড়াই 😀 😀 !!

@আল্লাচালাইনা,

(Y)

১) Shut up and calculate কি instrumentalist অবস্থান না?

@রূপম (ধ্রুব), হ্যা বোধহয়, তবে বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানকে নাম দেওয়া দেওয়ির নোশনটাই আমি মাঝে মধ্যে অপছন্দ করি, কেননা অহরহই এই নামকরনটা হয় ডেরোগেটোরি সেন্সে, যেমন কিনা আমেরিকায় ইভোলিউশনিস্ট বা ডারউইনিস্ট নামটি দেওয়া হয় ডেরগেটোরি সেন্সে। আর দার্শনিকতার ক্ষেত্রে আলুবাদীরা বলে- মুলোবাদী, তোমরা হচ্ছো ট্রাশক্যান 😀

@আল্লাচালাইনা,

(Y) (Y)

@আল্লাচালাইনা,

প্রিসাইসলি। এব্যাপারে বৈজ্ঞানিক কৌতুহল জাগিয়ে রাখার জন্য এটুকুই যথেষ্ট, তার জন্য ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট-এর বদলে সায়েন্টিফিক রিয়ালিস্ট হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

আপনার লেখা পড়ে সবসময়ই মুগ্ধ হই। লেখার কন্টেন্ট সব ভালভাবে না বুঝলেও বুঝি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ থাকলেই খুব ভাল বুঝতে পারতাম, এত সহজ আর মনোহর ভাষায় আপনি লেখেন! আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনার পোস্টে ব্যবহৃত ছবিগুলো খুবই চমৎকার এবং প্রাসঙ্গিক। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব চমৎকার লাগে 🙂

ধন্যবাদ লীনা 🙂

এই ছবিগুলো মানুষ আঁকে বলেই আর্ট ব্যাপারটা এখনো উচ্ছন্নে যায়নি!

দুর্দান্ত লেখা তানভীরুল!

তবে ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপারগুলো এত সহজসরল নয় যে কোপেনহেগেনীয় ইণ্টারপ্রিটেশনে ‘প্রশ্ন করতে বারণ’ করা হয়েছে। আসলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলোর সাথে অনেক বিজ্ঞানীদেরই খাপ খাওয়াতে সমস্যা হচ্ছিল। মূল সমস্যাটা ছিল আসলে ‘লোকালিটি’ নিয়ে। আইনস্টাইন ভেবেছিলেন যে আমাদের বাস্তবতা লোকাল। কারো পর্যবেক্ষণের উপর কোন বাস্তবতা নির্ভর করে না। অপরদিকে বোরের কোপেনহেগেনীয় ইন্টারপ্রিটেশন ছিল এর ঠিক বিপরীত। তারা ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতেন পর্যবেক্ষণ মুহূর্তে ‘ওয়েভ ফাংশন কলাপ্স’ দিয়ে। তার আগ পর্যন্ত ‘শ্রডিংগারের বিড়াল’ জীবিত না মৃত তা হলফ করে বলা যাবে না। বোর বলতেন, ‘পদার্থবিজ্ঞানে কাজ প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা নয়, প্রকতি সম্পর্কে আমরা কি বলতে পারি আর কিভাবে বলতে পারি, এটা বের করাই বিজ্ঞানের কাজ।’ এই ধারণাকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আরেক দিকপাল হাইজেনবার্গ দেখিয়েছিলেন যে, একটি কণার অবস্থান এবং বেগ যুগপৎ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। আইনস্টাইন কখনোই এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি। আইনস্টাইন দুটো কণার নন-লোকাল কানেকশনকে অস্বীকার করতেন, বলতেন ‘স্পুকি কানেকশন এট এ ডিসটেন্স’। আর মানুষের পর্যবেক্ষণের উপর কখনও ভৌতবাস্তবতার সত্যতা নির্ভরশীল হতে পারে সেটা নিয়ে তো তার বিখ্যাত উক্তিই আছে – ‘ তুমি বলতে চাইছো, ওই যে চাঁদটা ওখানে আছে, আমরা না দেখলে চাঁদটার অস্তিত্ব থাকবে না?’ কার কথা সঠিক সঠিকভাবে পরীক্ষার কোন উপায় ছিল না, কারণ কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টার অর্থই হল সরাসরি প্রকৃতিতে সামান্য হলেও হস্তক্ষেপ করা।

একটা সময় পর কিন্তু পরীক্ষা করা গেল। আইরিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন বেল এবং আশির দশকে অ্যালেইন অ্যাস্পেক্ট-এর পরীক্ষায় কিন্তু দেখা গেল আইনস্টাইনই ভুল ছিলেন। কণাদের মধ্যে ‘স্পুকি কানেকশন’ সত্যই আছে, এবং ব্যাপারটা নন-লোকাল। এই কোয়ান্টাম এন্টাংগেলমেন্ট নিয়ে বহু পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রতিটি ফলাফল গেছে আইনস্টাইনের ধারনার বিপক্ষে। এ ব্যাপারটাকে ঢালাওভাবে বোরের ধারণার জয় – অর্থাৎ মহাবিশ্বের বাস্তবতা নন লোকাল বলে প্রামণিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

মুশকিল হল নন-লোকালের ব্যাপারটা প্রমাণিত হলেও এর পেছনে ‘হিডেন ভ্যারিয়েবল’ থাকার কিংবা ‘মেনি ওয়ার্লড’ থাকার ব্যাপারটা কিন্তু বেল বা অ্যাস্পেক্টের পরীক্ষা বাতিল করে দেয় না। এখানেই ডেভিড বম কিংবা হিউ এভারেট প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে হিউ এভারেট-এর মেনি ওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রিটেশনের সমর্থন বিগত কয়েক বছরে অনেক বেড়েছে। হকিং এর প্রবল সমর্থক, একটা লেখায় দেখেছিলাম ওয়েনবার্গও এটাকে সমর্থন করেন। তিনি বলেছিলেন,

আমি নিজেও কোপেনহেগেনীয় ইন্টারপ্রিটেশনের খুব বড় ফ্যান ছিলাম না, কিন্তু আমি ফ্যান না হলে কি হবে কাজ তো করতো (ডেভিড মারমিনের বিখ্যাত উক্তি -“shut up and calculate”) :)) । মনে হচ্ছে আমরা এই ‘ব্যাড ফিলোসফি’ থেকে বেরুতে শুরু করেছি অবশেষে।

@অভিজিৎ,

many world interpretation এর কোন টেস্ট না থাকায় এটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে কথা বলা মুশকিল।

@রৌরব,

হ্যা ঠিক কথা, যদিও David Deutsch এটাকে টেস্টেবল এবং হিউ এভারেট এটাকে ফলসিফায়েবল মনে করেন।

আমার মতে মেনি ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস মনুষ্যপ্রত্যক্ষণ-নির্ভরতা থেকে মুক্তি দিয়েছে, সেটাই বোধ হয় এর পক্ষে সমর্থন বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। মানে রিয়েলিটি ব্যাপারটা কার পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করবে কেন? মানুষ না থাকলেও তো রিয়েলিটি বলে কিছু থাকবে, তাই না? কিন্তু কোপেনহেগেনীয় ইন্টারপ্রিটেশনে সেটা ছিল না। এখানে দেখলাম –

@অভিজিৎ দা,

এ সম্পর্কে একটা গল্প বলি যেটা ওয়েইনবার্গ তাঁর কোনো এক বইতে (সম্ভবত ‘ড্রিমস অফ আ ফাইনাল থিওরি’) লিখেছেন। তিনি এক সম্ভাবনাময় গ্র্যাড ছাত্রকে চিনতেন, ছেলেটির অনেক সম্ভাবনা ছিল। তো একদিন ওয়েইনবার্গ ও তাঁর কলিগ লিফটের দিকে যাচ্ছেন, দেখেন ঐ ছেলেটি বেড়িয়ে এল। ওয়েইনবার্গ তাঁর কলিগকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ওর কী হইসে বল তো? কলিগটি দুঃখের সাথে মাথা দুলিয়ে বললেন, আর বইল না, বেডায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে চাইসিল!

তো ‘শাট আপ এন্ড ক্যালকুলেট’ না করলে আপনি কোনোদিন রেজাল্ট পাবেন না, এইসব অত্যাশ্চর্য কোয়ান্টাম বিষয়ক যন্ত্রাদিও পাবেন না। এইটা ব্যাড ফিলসফি না, ইন ফ্যাক্ট এইটা খুব প্র্যাগম্যাটিক এপ্রোচ। ব্যাড ফিলসফি হইল, বিরাট বিরাট আর কঠিন শব্দের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ভৌত বিষয়াদির ব্যাখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করা। এইটা আমার মত, এবং দেখবেন অধিকাংশ ওয়ার্কিং সায়েন্টিস্ট এ বিষয়ে একমত। এলান এসপেক্টের পরীক্ষা হিডেন ভ্যারিয়েবলের অস্তিত্ব বাতিল করে দিয়েছে বলেই জানি, যেমন মাইক-মর্লি ইথারের কবর সূচনা করেছিলেন। বহুবিশ্ব আর হিডেন ভ্যারিয়েবল সম্পর্কিত বলে মনে হয় না, ভীরু আমাকে শুদ্ধ করতে পারেন।

ভীরু বাবুর এই আর্টিকল্টা দেইখা খুব ভাল লাগল যে, এই ব্যাটা ‘পেশাদার কোয়ান্টাম’ কলম ধরছে, আমাদের মত ‘সৌখিন কোয়ান্টাম’দের হাত থেকে ‘রিয়েল কোয়ান্টা’মকে বাঁচাতে। কুদো’স টু হিম। এইটা একটা বই হোক।

@ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী,

(Y) (Y)

যেই ফিলোসফি “বিরাট বিরাট আর কঠিন শব্দের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ভৌত বিষয়াদির ব্যাখ্যা” দিতে পারে না, সেইটা ব্যাড ফিলোসফি নাতো কী বলেন? :))

@ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী,

এলান এসপেক্টের পরীক্ষা আমার মতে লোকাল হিডেন ভ্যারিয়েবল থাকার সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছে, নন লোকাল নয়। ব্রায়ান গ্রীনের ‘ফ্যাব্রিক অব কসমস’ বইয়ে সেজন্য লেখা হয়েছে –

The data ruled out a local universe, but they dont rule out particles having such (non-local) hidden properties. (পৃষ্ঠা ১২১)

একই বইয়ের ৫০০ পৃষ্ঠার ফুটনোটেও লেখা হয়েছে –

The failure of perspective only rules out local universe. it does not rule out the possibility that particle have such definite hidden features. (পৃষ্ঠা ৫০০)।

উইকিতেও দেখলাম –

কেউ কেউ আবার পরীক্ষার লুপ হোল খুইজা বাইর করছে।

তবে আমি আপনার কথার সমর্থন পেয়েছি ভিকটর স্টেগঙ্গরের বইয়ে। তিনি মনে করেন এলান এসপেক্টের পরীক্ষা হিডেন ভ্যারিয়েবলের অস্তিত্ব বাতিল করে দিয়েছে। তবে ডেভিড বমের থিওরির আরেকটা বড় সমস্যা আছে। কণার তথ্য আলোর গতির চেয়ে বেশি বেগে ধাবমান হতে হবে, যেটা রিলেটিভিটির লংঘন।

হ্যা ডেভড বমের হিডেন ভ্যারিয়েবল আর হিউ এভারেট-এর মেনি ওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রিটেশন ভিন্ন। হিউ এভারেটের ক্যালকুলেশনেও একই ফলাফল দেয়, কিন্তু সেখানে ওয়েব ফাংশন কলাপ্স ফলাপ্স এর ধারনা নাই। ফলে সেটা পর্যবেক্ষণকেন্দ্রিক বাস্তবতাকে আপহোল্ড করে না। মাগার সমস্যা হইতেছে এই মেনিওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রিটেশনটা টেস্টিবল কিনা কে জানে!

এক্কেরে আমগো বুয়েটের প্রকৌশলীর মত কথা! পোলাপাইন – সূত্র দিয়া মালেক স্যারের লাহান অংক কর, সূত্র কৈত্থিকা আইলো বুইঝা কাম নাই। হ এইটা প্র্যাক্টিকাল এপ্রোচ বুঝতাছি। মাগার আমি আপনে চাইলেও দেখবেন ভীরুর মত কিছু ত্যাদর সমীকরণের বাস্তবতা নিয়া প্রশ্ন কইরাই যাইবো। এইটা থিকা মুক্তি নাই সহজে।

আর মাইণ্ড খাইয়েন না, চোখ বুইজা সূত্রে ফালাইয়া অংক করার বদলে মাঝে মইধ্যে প্রশ্ন করার ভাল দিকও আছে কিন্তু। সবাই যদি খালি ‘সাট আপ এন্ড ক্যালকুলে’ট-এ বিশ্বাসী হইতো তাইলে বিজ্ঞানে আর ‘ব্রেক-থ্রু’ বইলা কিছু হইতো না। চিন্তা করেন – আইনস্টাইন যদি খালি টুলে বইসা বইসা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র লইয়া ‘সাট আপ এন্ড ক্যালকুলেট’ করত, ভিন্ন চিন্তা বা প্রশ্ন না করত, তাইলে মহাকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের বাস্তবতা পাল্টাইতো না। আমরা নিউটনের পরম সময়, পরম স্থানের বাস্তবতাতেই পইড়া থাকতাম। তাই তার ছেড়া প্রশ্নেরও দরকার আছে মাঝে মধ্যে।

কিন্তু একটা জিনিস খাঁটি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গণিতে কোন ফাঁক নাই। ফাঁক থাকলে এত সঠিক রেজাল্টও পাওয়া যাইতো না, সূক্ষ যন্ত্রপাতিও বানানো যাইতো না। সমস্যা যদি কিছু থাকে সেইটা দার্শনিক ইন্টারপ্রিটেশনের কচকচানি নিয়া। হেই কচকচানি থিকা এখন অফ যাই বরং 🙂

@অভিজিৎ,

নন লোকাল হিডেন ভেরিয়েবল বাতিল করা সম্ভব না, যেহেতু সেটা “যেকোন কিছুই” হতে পারে। লোকালিটি বা এরকম কোন assumption ধরে নিলে তারপর বাতিল-অবাতিলের প্রশ্ন ওঠে।

যথারীতি প্রজ্ঞা ও সুলেখার সুপারপজিশন দেখে মুগ্ধ হলুম।

দুটি মন্তব্য।

প্রথমত “সেট থিয়োরি” বিষয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গণিতকে খুব বেশি নতুন কিছু মনে হয় না আমার। আপনি যদি “সেট” টিকে ঠিক মত সংজ্ঞায়িত করেন (যেমন ধরেন হিলবার্ট স্পেস-এ কমিউটেটিভ অপারেটর-এর সেট) তাহলে কোয়ান্টাম বস্তুগুলিও পরিষ্কার ভাবে ওই সেটের ভেতরে বা বাইরে। একটু জেনারালাইজড চিন্তা করতে হয়, এই আরকি।

দুই, পে ওয়ালের পেছনে থাকায় শেষাংশের প্রবন্ধটির মূল পড়তে পারলাম না। অনুবাদ চমৎকার হয়েছে, কিন্তু একটি বিভ্রান্ত হয়েছি। কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রেটেশন একটা থাকায় আর সব চিন্তা একেবারে নস্যাৎ, নিষিদ্ধ হয়ে গেছিল? সেরকম হয়ে থাকলে সেটাকে লজিকাল পজিটিভিসম নয়, বরং নাৎসী বাদের প্রভাব বলে মনে লয়।

@রৌরব,

পড়ার জন্য ধন্যবাদ। 🙂

সেট থিওরী প্রসংগটা এসেছে সাম্প্রতি একটা সেমিনার ক্লাসে কোয়ান্টাম আর ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের পার্থক্য করতে গিয়ে। ইন ফ্যাক্ট এই দুই চিন্তা ধারার সকল পার্থক্য উদ্ভব হয় এই সেটথিওরীক বাউন্ডারী থাকা না থাকা দিয়ে।

ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবা যায়। আমরা যে বাস্তবতা দেখি। মানে, এই যে স্পেসটাইম। এই স্পেসটাইম সরাসরি সেট থিওরী মানছে না।

আর হ্যা অবশ্যই হিলবার্ট স্পেসে চলে গেলে সবকিছু আবার গাণিতিকভাবে ট্যাকেল করা সম্ভব হয়। মানে হিলবার্ট স্পেসের ইলিমেন্টগুলো সেট থিওরী মেনেই চলে। কিন্তু হিলবার্ট স্পেস তো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গাণিতিক মডেলকে সুসংহত ভাবে বর্ণনা করার একটা উপায় মাত্র। অন্য কোনো এলিয়েন স্পিসিসও তাদের পরীক্ষাগারে, ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষা, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজনেন্স এসব ঘটনা দেখতে পারে। কিন্তু হয়তো হিলবার্ট স্পেস ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো গাণিতিক মডেল এর সাহায্যে সবকিছুকে বর্ণনা করবে।

তাই হিলবার্ট স্পেস ব্যবহার করা না করা আসলে আমাদের চয়েস। ভৌত বাস্তবতাটা হিলবার্ট স্পেস ছাড়াও একই রকম। আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে এই ভৌত জগতে, আমি স্রেফ একট গণ্ডি টেনে “সব সময়” বলতে পারি না, যে কোনো বস্তু ঐ গণ্ডির ভিতরে নাকি বাইরে আছে।

@তানভীরুল ইসলাম,

ঠিক, কিন্তু সেটা সবসময়ই ঠিক ছিল বলে মনে হয়। ইউক্লিডিয় জ্যামিতিও ক্লাসিক্যাল বাস্তবতাকে বর্ণনা করার একটা উপায় মাত্র। এলিয়েনরা ক্ল্যাসিকাল বাস্তবতারও অন্য গণিত উদ্ভাবন করতে পারত।

@রৌরব,

“ইউ আর নট অ্যালাউড টু আস্ক দ্যাট কোয়েশ্চেন”

এটা সম্ভবত কোপেনহেগেন বাদীদের ডায়লগ। অতয়েব, বুঝতেই পারছেন।

দুইটি পর্যবেক্ষণের মধ্যবর্তী সময় কোন পথ গিয়ে কনাটি গেছে (ধরুন দুটি পথ ছিলো)। সেটা জিজ্ঞেস করলে উপরের ইংরেজী বাক্যটা বলা হতো। কারণ ইন প্রিন্সিপ্যাল কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুট পাথকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে না। আর যদি করে, তখন সুপারপ্জিশন নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমরা এখন ঐ ধরনের সুপারপজিশনকে পরোক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারি। কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমগুলো ওগুলোকেই ব্যবহার করে। এমনকি ওসবকে পরোক্ষভাবে অবজার্ভ করারও উপায় আছে। ফলে কণাটি দ্বৈত অবস্থায় ছিলো, (দুটো পথ দিয়েই গেছে) সেটাই মেনে নেওয়া হয়। আমরা অ্যাডমিট করে নিয়েছি, যে আমাদের ভৌত জগৎ আসলেই ঐরকম। অর্থাত সুপারপজিশনই আসলে ভৌত বাস্তবতারই বৈশিষ্ট।

@তানভীরুল ইসলাম,

কিন্তু সেক্ষেত্রে এটা লজিক্যাল পজিটিভিজমের বিপক্ষে গেল না ঠিক, তাই না? পর্যবেক্ষণ যখন করাই যাচ্ছে। রূপম (ধ্রুব)-এ মন্তব্যটিই সার তাহলে হয়ত, যে এসব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি mental furniture এর ইঙ্গিতবহ, কোন বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের সূচক নয়।

square root of not gate ব্যাপারটা দারুণ লাগলো। জিনিসটা ডিমিস্টিফাই করে একটা ছোটো প্রেজেন্টেশন অথবা ব্লগ বানানো যায়?

বাজে দর্শনের ব্যাপারটা আমার মাথার উপর দিয়ে গেলো। বক্তব্য, অন্তর্নিহিত যুক্তি দুই-ই। মূল লেখা পড়ার পরেও।

বক্তব্যটা কি এমন যে scientific realism হচ্ছে logical positivism ও instrumentalism থেকে কম বাজে?

তা যদি সত্য হয়, তেমনটা দাবি করার অন্তর্নিহিত যুক্তিটা কি বৈজ্ঞানিক? গাণিতিক? দার্শনিক? মানসিক? আমার ধারণা মানসিক। এটা ঠিক যে logical positivism ও instrumentalism ধারণ অনেকের মধ্যেই এক ধরনের উদাসীনতা তৈরি করে, আগ্রহকে স্তিমিত করে। অন্যদিকে scientific realism এর অনুমান অনেক বেশি adventurous। কিন্তু তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কিন্তু অমীমাংসিত বলেই জানি। ইদানিংকার প্রগ্রেসগুলো scientific realistদের হাতে হচ্ছে, তার মানে কিন্তু কেবল এটা বোঝায় যে scientific realism জিনিসটা psychologically effective। কিন্তু এটা দার্শনিক সমস্যাটাকে resolve করে না। এর বাইরে অন্যান্য বক্তব্য এখানে থাকলে ধরতে পারি নি।

আমি মনে করি প্রতিটি দর্শনই দেখার একেকটা উপায় (no wonder!)। প্রতিটাই একেকটা পয়েন্ট অব ভিউ তৈরি করে। আমাদের আশেপাশের বিচিত্র ফেনোমেননগুলোকে বুঝে উঠতে কোনো একটা পয়েন্ট অব ভিউ যথেষ্ট নয় বলে মনে করি। প্রতিটাই আমাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে। সমস্যা হয় একটাকে চির জীবনের জন্যে গ্রহণ করে অন্য সবগুলোকে বাতিল করলে। যে কারণে scientific realism কে ইগনোর করেও নিস্তার পাওয়া যায় নি। আবার instrumentalist অবস্থানও আবার কখনো কাজে লাগতে পারে।

@রূপম (ধ্রুব),

আপনার মন্তব্য পড়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমি কি রূপম (ধ্রুব)-র সক-পাপেট?

@রৌরব,

ধরা খাওয়া দিবেন তো 😀

@রূপম (ধ্রুব),

এই লেখাতেই যে ডয়েটস অ্যালগরিদমের কথা বললাম। সেটা ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এছাড়া কোয়ান্টাম কম্পিউটার পলিনমিয়াল টাইমে সংখ্যাকে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করতে পারে। সেটাও এ ধরনের নতুন “গেট” ব্যবহার করে।

আর ফিলসফি নিয়ে মন্তব্য করতে ভয় পাই। তবু বলি, logical positivism ও instrumentalism এগুলো একেবারে ইউজলেস কিছু নয়। মূল সমস্যা হয় ঐ কমন ব্যাপারটা ডিনায়াল অফ রিয়ালিজম। আপনি যদি আপনার বাইরেও “কিছু একটা আছে” এবং আপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো সেই “কিছু একটাকে” প্রোব করছে। তা না ভাবেন তাহলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেমে যাওয়ার কথা। (উল্লেখ্য এই “কিছু একটাই” হচ্ছে ভৌত বাস্তবতা)।

@তানভীরুল ইসলাম,

দর্শন নিয়ে গোটা একটা সেকশন লেখার পর এই কথা! :))

আমার সন্দেহ হচ্ছে মূল লেখক anti-realism এর সাথে non-realism গুলিয়ে ফেলেছেন কিনা।

Instrumentalistরা কিন্তু আমি যতোদূর বুঝি realist claim-কে ডিনাই করে না, anti realist-রা যেমন করে। তারা বরং তেমন ক্লেইমকে অ্যাভয়েড করে। এবং ততোটাই করে যতোটা anti realist claim-কে করে। তারা বর্ণনার predictive success-কে গুরুত্ব দেয়।

তবে realist-দের গা জ্বালানোর জন্যে realist claim-এ মাথা না নাড়ানোই যথেষ্ট। 🙁

গতিশীল বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের কথাই ধরুন। সময়কে যতই ক্ষুদ্র করা হোক না কেন, নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রতম সময়ে বস্তুটি স্থির আছে এটা কখনই বলা যাবে না। তাহলে ইন্ট্রিগ্রেশন করলে বস্তুটি স্থির আসবে। আর ক্ষুদ্রতম সময়ে বস্তুটি গতিশীল ধরলে তার সঠিক অবস্থানই অনিশ্চিত। এইগুলা নিয়া চিন্তা করলে মাথা আউলিয়ে আসে, কোনও কুল কিনারা পাই না। আপনার পোস্ট পড়ে বহুদিন পর এই বিষয়টা আবার মনে পড়লো। সুন্দর পোস্ট। (Y)

@মহাপুরুষ,

ধন্যবাদ। 🙂

পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আসলেই সমস্যা হবে। কিন্তু বস্তুর একটা “তাৎক্ষণিক অবস্থান” থাকেই। কারণ গতিশীল বস্তুর দুইটা অবস্তানের মধ্যবর্তী গতিপথের প্রতিটি বিন্দুতেই বস্তুটি কখনো না কখনো ছিলো। অন্তত ইন প্রিন্সিপ্যাল।

ভাইয়া , লেখাটা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি । যদিও জানি এই ছোট লেখাটা পড়েই কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে সব কিছু বুঝে ফেলা অসম্ভব , কিন্তু এত কম বাক্যে একটা তত্ত্বের প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাতে পুরোপুরি সক্ষম আপনার লেখাটা । অনেক কষ্ট করেছেন বলেও ধন্যবাদ । আর আমি সম্প্রতি মুক্তমনাতে এসে এত বেশি মুগ্ধ যে আমারও কিছু কিছু লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে । স্যালুট ।

@আনন্দ,

ইচ্ছা করলে লিখে ফেলুননা!! আপনার পছন্দমত যেকোন কিছু লিখে মেইল করে পাঠিয়ে দিন।

@আনন্দ,

ধন্যবাদ আপনাকে। 🙂

আর অবশ্যই যেমন মন চায় লিখে ফেলুন। তারপর পাঠিয়ে দিন রামগড়ুড়ের ছানাের দেওয়া ঠিকানায়।

বস লেখা নিয়ে মন্তব্য করলাম না, পড়ি নাই ভালোভাবে, কেবল চোখ বুলিয়ে গেছি। আমার আগ্রহ ছিল সাই.অ্যামের ওই নিবন্ধটাতে – কিন্তু সেখানে ঢুকতে পারছি না কেন? আপনি কি সাই. অ্যামে কোন বিশেষ নিবন্ধন করেছেন? একটু জানাবেন?

@আরাফাত,

ঐ আর্টিকেলটার একটা প্রিন্ডেড কপি ছিলো আমার কাছে। আমার নিজেরও কোনো বিশেষ নিবন্ধন নেই সায়েন্টিফিক আমেরিকানে।

অবম্ভব ভালো লাগলো আর্টিক্যালটি। এখনো অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে।