মূল পরিচিতি ছিলো তাঁর লেখক হিসেবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে লেখক কী? দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদন প্রশ্নের সুরে বলেছিলেন, কে কবি, কবে কে মোরে? তেমনি দুচার লাইন লিখেই আজকাল লেখক অনেকেই, আক্ষেপ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী সেই ১৩২২ বঙ্গাব্দে, গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিতে ১৯১৫-তে, মানে আজি হতে বরাব্বর শতবর্ষ আগে,

“কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল,নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।”

আর বাজার মানেই আবার প্রমথ চৌ চলে আসেন মতামত দিতে সস্মিত ভঙ্গিতে, “বৈশ্য লেখকের পক্ষে শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত।”

না, অন্তত বৈশ্য লেখক ছিলেন না তিনি, লেখক ছিলেন কিনা, সেই প্রশ্ন বা আলোচনা একদিকে সরিয়ে রেখেই বলি। তিনি যাতে আস্থাশীল ছিলেন, যা তিনি যথার্থ মনে করতেন, মানবজাতির জন্যে যথাযথ ও নৈতিক ভাবতেন, যাতে বিমর্ষ পরাধীনতা নেই, রূঢ় অমানবিক নিয়ম নেই, বন্দী শাসন নেই, তেমন মতাদর্শ ও জীবনাচরণের কথা তিনি লিখে গেছেন বহু দিনমাসবছর ধরে। তাঁর কাছে যা মানবতাবিরোধী, মানবজাতিগোষ্ঠীর কোনো না-কোনো ক্ষুদ্রতর, দুর্বলতর, বঞ্চিততর অংশের সুবিধে-, অধিকার-, বা স্বাধীনতাবিরোধী, তেমনতর প্রথা, নিয়ম, আইনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন বারংবার।

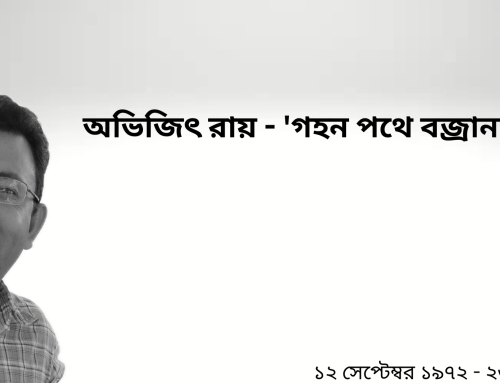

নাম? অভিজিৎ রায়।

তিনি লিখেছেন যুগপৎ অনলাইনে ও অফলাইনে, ছাপা গণমাধ্যমে তাঁর লেখা কম এলেও মুক্তমনার মুক্তমঞ্চে এবং সামাজিক গণমাধ্যমের স্রোতে তাঁর লেখনীশক্তি অনবরত বিকিরিত করে গেছে তাঁর শ্রমলব্ধ প্রবন্ধ, যা গুণগত মানে বাংলা ভাষার যেকোনো মুখ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের সেরা লেখা থেকে দূরে নয়। তিনি লিখেছেন নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ওপর চলতে-থাকা অমানুষি অত্যাচার নিয়ে, প্যালেস্টাইনের ইহুদি বা বাংলাদেশের পাহাড়িদের নিয়ে। তিনি লিখেছেন বিজ্ঞানের ভেতর ধর্মসন্ধানের হাস্যকর ও কদর্য চক্রান্তের বাণিজ্য নিয়ে, একাধিক ধর্মেরই। তিনি লিখেছেন প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকারের দাবি নিয়ে, সমকামী, উভকামী বা রূপান্তরকামীদের কথা। তিনি লিখেছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলার উত্তাল আগুনে সময়ে কাদের মোল্লা বা গোলাম আজমের ব্যাপারে বরাহযূথের প্রচারণা নিয়ে ও সেসব ধ্বসিয়ে দিয়ে। এবং, জীবনাচরণেও দেখিয়ে গেছেন তিনি কিভাবে সত্যিকার অর্থে ধর্মবর্ণজাতিনিরপেক্ষ মানুষ হতে হয়, যা অনেকে আমৃত্যুও হতে পারেন না, পারবেনও না।

কিন্তু, শুধু সমাজসচেতনতামূলক লেখা নয়, তাঁর বড় শক্তিমত্তা ছিলো বিজ্ঞানবিষয়ক তাঁর লেখাগুলো এবং বইগুলোও। আগেই বলেছি, ব্লগে তিনি দুহাতে লিখেছেন নানা বিষয় নিয়ে, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ে লেখাগুলো কতোভাবে যে কতোজনকে উপকৃত করেছে, তার সীমাসরহদ্দ টানা মুশকিলেরই কাজ। প্রথম বই তাঁর ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ (২০০৫) নিঃসন্দেহে কিছুটা অগোছালো এবং উত্তেজনাপ্রবণ কাজ। বইটার মেকাপ-গেটাপেও ছিলো অপেশাদারিত্বের কাঁচা রঙের দাগ, যেটা নিয়ে আলোচনায় তিনি বিব্রত বোধ করতেন কিছুটা, স্বীকার করে নিয়েই। সেই তরুণ লেখকের পাঠক হিসেবে আমি নিজেও যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করেছি, কারণ অজস্র তথ্য ও তত্ত্ব তিনি সন্নিবেশিত করেছিলেন বইটিতে। মজার ব্যাপার হলো, মূল বইয়ের চেয়ে সংযোজনীটাও কম বড় ছিলো না। এবং তেমনই উপভোগ্য। তাঁর বইটায় সমীকরণের উপস্থিতি বড় কম ছিলো না, এবং সেসব ও পদার্থবিদ্যার নানা সূত্রের ব্যবহার আমায় উদ্বেল করে তুলেছিলো এতোটাই যে আমি ভেবেছিলাম, আবারো খুলে বসি উচ্চ মাধ্যমিকে ফেলে-আসা শাহজাহান তপনের পদার্থবিদ্যা বইয়ের দুই খণ্ডও, রসানুভবের খাদটা গভীরতর করতে।

এরপর সময়ের সাথে তিনি এগিয়েছেন আরো বহুদূর। তাঁর প্রতিটি লেখা অজস্র রেফারেন্সে কণ্টকিত হয় নি, সমাকীর্ণ হয়েছে; তাঁর লেখায় যুক্তি ও প্রমাণের সমাহার তাঁর লেখাগুলোর বিরোধিতা করার পথ কঠিনতর করে নি, অসম্ভবপ্রায় করেছে; তাঁর লেখার প্রসাদগুণ বা ঝরঝরে ভাব তাঁর কৃতিসমূহ পাঠকপ্রিয় করে নি শুধু, বিজ্ঞানের ভীতি দূর করে অনবদ্য পাঠানন্দ প্রদান করেছে এমনকি সাধারণ বিজ্ঞানবিমুখ পাঠকদেরও।

বস্তুত, তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখার প্রকৃত মূল্যায়ন করার মতো দক্ষতা বা ধীশক্তি আমি এখনো ধারণ করি নি। ভাবীকাল বা ভাবীসমাজ হয়তো তাঁর এই অবদান, শ্রম, মেধা, আদর্শনিষ্ঠার মূল্যায়ন করবে, কিন্তু দুর্বল মগজ আর নড়বড়ে কিবোর্ডে আমি শুধু কিছু দিকের কথা উল্লেখ করে যাবো, যা আমার বিজ্ঞানমূঢ় চোখও এড়ায় নি।

তবে তারও একটু আগে যাই।

বাংলা সাহিত্য খুবই সৌভাগ্যবান যে অন্তত সূচনায় ও পরবর্তী কালেও এর সেরা লেখকদের অনেকেই কলম ধরেছেন বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখি করতে। প্রথম সার্থক কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র স্যাটায়ার যেমন লিখেছেন লোকরহস্য নামের সংগ্রহে, তেমনি রচনা করেছেন বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), বিজ্ঞানবিষয়ক লেখার সংকলন। এই রচনার ভেতর দিয়ে তাঁর আধুনিকমনস্কতার যেমন প্রকাশ মেলে, তেমনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও উন্নতিআকাঙ্ক্ষাও পরিস্ফুট। ‘আশ্চর্য সৌরোৎপাত’, ‘আকাশে কত তারা আছে?’, ‘ধূলা’, ‘গগনপর্য্যটন’, ‘কত কাল মনুষ্য’ ইত্যাদি নানা মহাজাগতিক ও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে তাঁর বিচরণ নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা ছিলো অন্য লেখকদের জন্যে। শুধু তাই নয়, প্রায় দেড়শ’ বছর আগেও তিনি আবিষ্কার করেছেন নানা পরিভাষা, এমনকি বিদ্যাসাগরের উদ্যোগেও পরিভাষার তালিকা করা হয় বলে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বপরিচয়:১৯৩৭) থেকে হুমায়ুন আহমেদ (কোয়ান্টাম রসায়ন:১৯৯৪) বা আজাদ (মহাবিশ্ব:২০০১) প্রমুখ নানা সময়ে লিখেছেন নানা বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা বা বই। এমনকি বিজ্ঞানীরাও জনমানসে বিজ্ঞানের নানা দিক পরিস্ফুট করার জন্যে নানা সময়ে লিখে গেছেন নানা লেখা। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, রাজশেখর বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ বা বই লিখে বাঙালিকে বিজ্ঞানমুখিন করে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন বা পালন করেছেন দায়িত্ব ভেবে। সত্যেন বোসের সেই উক্তিটিতো আজ প্রবাদপ্রতিম: “যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয় না, তাঁরা হয় বাংলা বোঝেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।”

রায় পরিবারে এই ধারা তো প্রজন্মব্যাপী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যেমন ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণীদের নিয়ে সেকালের কথা (১৯০৩) লিখেছেন ও অলঙ্করণ করেছেন, তেমনি সুকুমার রায়ও অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন বিজ্ঞানের নানা বিষয়াশয় নিয়ে। পিতা-পুত্র দুজনেই ছাপা ও আলোকবিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী ছিলেন, সুকুমার তো বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রই ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের নামেও হাফটোন ছাপার কিছু দিকের পেটেন্ট ছিলো। সত্যজিৎ রায়ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সন্দেশ পত্রিকার জন্যে। সুকুমারের একটি অপ্রচলিত ছড়ার প্রথম দুটি পংক্তি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারলাম না এই উপলক্ষে:

পড় বিজ্ঞান, হবে দিকজ্ঞান, ঘুচিবে চোখের ধাঁধা,

দেখিবে গুনিয়া, এ দীন দুনিয়া, নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা।

যাহোক।

ঠিক কি কি গুণাবলি থাকা উচিত একজন বিজ্ঞানলেখকের ভেতর?

PLOS ব্লগ নেটওয়ার্কের কমিউনিটি ম্যানেজার ভিক্টোরিয়া কস্টেলো তাঁর একটা লেখায় (১) ভালো বিজ্ঞানলেখকের দশটা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। PLOS ব্লগ নেটওয়ার্ক বিজ্ঞানবিষয়ক একটি অনলাইন প্রকাশনা, ২০১৪-তে তারা ৯০ হাজারেরও বেশি গবেষক ও লেখকের ৩৩ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। কস্টেলোর লেখায় দশটির ভেতরে তিনটি গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:

– পাঠকের সাথে যত বেশি সম্ভব গবেষণার মূল বিষয়বস্তুটি সংলগ্ন করা;

– বিশ্লেষণ ও পুরোভাগে বিজ্ঞান আনা; এবং

– সুনির্দিষ্ট কোনো পক্ষগ্রহণ করা।

প্রথমটির ব্যাপারে বলা যায় যে, যাঁরা বিজ্ঞানের সাথে বা এর খুঁটিনাটির সাথে ঠিক ততোটা একাত্ম নন, তাঁদেরও বিজ্ঞানলেখক তাঁর লেখার মাধ্যমে গবেষণার দিকটায় আগ্রহী করে তুলতে পারেন এবং এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গেও। যেমন ধরা যাক, জিএমও বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম যা খাদ্যসামগ্রীর অঙ্গীভূত হয়ে নিয়ত তুমুল বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। একজন বিজ্ঞানলেখক তাঁর লেখায় সহজ ভাষায় এর ভালোমন্দ দিকগুলো তুলে ধরে আমপাঠককে সচেতন করতে পারেন, যাঁরা আবার সিদ্ধান্তগ্রহীতা বা রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের ওপর নাগরিক চাপ সৃষ্টি করতে পারেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণের সহায়তায়।

সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন এই কারণে যে, যেমনি বিজ্ঞানের কল্যাণকর দিক আমাদের নজরে তুলে-ধরা জরুরি মনে করেন একজন বিজ্ঞানলেখক, ঠিক তেমনি এর অপকারী, অশুভ দিকও যেন চোখ এড়িয়ে না যায় তাঁর। কারণ, তাঁর দায়িত্ববোধ রয়েছে শুধু নিজের জন্যেই নয়, নিজের প্রজাতির এবং সর্বোপরি তাঁর বসতগ্রহটার জন্যেও। এই দায় একজন সচেতন বিবেকবান যুক্তিবান মানুষ হিসেবে এড়াতে পারেন না তিনি কোনোভাবেই।

আর শেষ ব্যাপারটা, কিছুটা আইরনিঋদ্ধ বটে। একজন উত্তম বিজ্ঞানলেখককে ‘মিশনারি’ হতে হয়, তাঁকে কিছুটা ধর্মীয় একাগ্রতা ও আদর্শানুরাগী হতে হয়। তিনি সমাজবিচ্ছিন্ন কেউ নন, দান্তের ইনফার্নোর সর্বনিম্ন স্তরে তাঁর থাকার কথা নয় যেখানে মহাসঙ্কটে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন। বুদ্ধদেবের সুবণ্ন মজঝিম পন্থা তিনি সর্বক্ষেত্রে অবলম্বন করতে পারেন না। সবসময় না-হলেও বেশিরভাগ সময় তাঁর লেখার মাধ্যমে তাঁকে কোনো নীতির প্রতি আনুগত্যস্বীকার করতে হয়ই। বিবর্তন নিয়ে লিখলে যেমন তিনি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রতি বৈজ্ঞানিক আনতি দেখাতে পারেন না বা লাইসেঙ্কোইজমের প্রতি, তেমনি এ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে লিখলে তিনি পারেন না এ্যাস্ট্রোলজির প্রতি কারুণ্য বা মমতা প্রদর্শন করতে, কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ তাঁকে খণ্ডন করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাঁর পক্ষে নিজের উপস্থাপিত তথ্য, যুক্তি, গবেষণালব্ধ ফলাফল কথা বলবে, কিন্তু লড়াইয়ের মানসিকতা থাকতেই হবে তাঁর।

কস্টেলো তাঁর লেখায় আরো সাতটা গুণাবলির কথা বলেছেন, কিছু তার বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখির জন্যে খাটলেও কিছু যেকোনো কিছুর জন্যেই খাটে। প্রথম গোত্রের উদাহরণ: বিজ্ঞানের জন্যে ভালোবাসা থাকা, পাঠকদের সম্মান করা, সমসাময়িক গবেষক বা লেখকদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় গোত্রে পড়তে পারে এই উপদেশ বা নির্দেশনাগুলো: আবেগ ও মজা উপস্থাপন করা, সভ্য বিতর্ক উপভোগ করা, লেখাগুলো সর্বজনীন করা ইত্যাদি।

আমরা যদি হাতে বিপুল সময় নিয়ে ও প্রভূত উদ্যম নিয়ে শ্রীমান অভিজিতের বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করি, এর অনেকগুলো গুণই চোখে পড়বে আমাদের। তবে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমি প্রলেপের স্তরেই থাকবো, কারণ আমারগুলো প্রলাপও হতে পারে বিদগ্ধজনের কাছে।

প্রথম প্রত্যয়টাই হয় তাঁর লেখা পড়ে এই যে, তিনি প্রচুর পড়তেন। তবে কেবল পড়াই কোনো লেখকের জন্যে শেষ কথা নয়। ‘ন হন্যতে’ উপন্যাসে অমৃতার দার্শনিক, শিক্ষাব্রতী পিতা বলছিলেন,

“বিদ্যা আমাদের অনেকেরই পিঠের বোঝা, ভারবাহী জন্তুর মতো আমরা চলেছি, একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই দেখেছি, বিদ্যা তাঁর রক্তে চলে গিয়ে দুদিকে পাখা গজিয়ে দিয়েছে, ঐ বিদ্যাই তাঁকে লঘুভার করে আকাশে ওড়াচ্ছে।”

অভিজিৎ রায়ও জ্ঞানসমুদ্রে বিচরণ করেছেন সাবলীল জলচরের মতো, উড়ে বেরিয়েছেন ডানামেলা গাঙচিল হয়ে। তাঁর পঠনক্ষমতা ও সেখান থেকে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর লেখাটি পরিপুষ্ট করে তোলার দক্ষতা ঈর্ষা জাগানোরও সক্ষমতা রাখে না, এতোটাই তার ধার ও ভার। সামান্য একটি ব্লগপোস্ট, যা অনেকে কয়েক মিনিটেই লিখে ফেলেন, তিনি সেটা লিখতে সময় কতটুকু নেন জানা নেই, কিন্তু তাতে অন্তত গোটা চল্লিশেক রেফারেন্স, গোটা দশেক বই এবং দুচারটে ব্লগপোস্টের উল্লেখ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। জৈব-মনোবৈজ্ঞানিক বিবর্তনের দিক থেকে নরনারীর আকর্ষণের কিছু মূল সূত্র ব্যবহার করে লেখা ‘ভালোবাসা কারে কয়’ (২০১২) নামের ২৯৪ পৃষ্ঠার বইটিতে ফুটনোটের সংখ্যা ৩৪৪টি! এহ বাহ্য। তাঁর একটি ব্লগপোস্টই নেওয়া যেতে পারে। ‘বিশ্বাসের ভাইরাস-২’ নামের এই প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন ২৪ নবেম্বর, ২০১০-এ (২), এটিতে টীকার সংখ্যা ১৭টি, এছাড়া ভেতরে আরো নানা জায়গায় বেশ কিছু লিংক আছে, আছে প্রায় সাত-আটটি গ্রাফ, চিত্র ইত্যাদি মূর্তায়ন। এর প্রথম কিস্তি বেরোয় ২৮ নবেম্বর, ২০০৮-এ। এই প্রবন্ধদুটি ও অজস্র সূত্র মিলিয়ে তিনি পরে বিশ্বাসের ভাইরাস (২০১৪) নামের একটি বই রচনা করেন। সেটিতেও নানা জায়গায় এমনি রেফারেন্সের প্রাচুর্য। আপনি তাঁর কথা মেনে না-নিতেই পারেন, কিন্তু সেটার বিরোধিতার জন্যেও আপনাকে অজস্র লেখা পড়তে হবে এবং তাঁর মত খণ্ডন করাটা সুসাধ্য কোনো ব্যাপার হবে না।

নিঃসন্দেহে গবেষণার মূল ব্যাপারগুলো তিনি অজস্র পঠনপাঠনের মাধ্যমে এবং প্রমাণিত তথ্য, গবেষণালব্ধ ফল উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী, সুবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর বইগুলোর স্বল্প সময়ে নানা সংস্করণই এর বড় প্রমাণ। শুধু লিখেই যে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন, এমন নন। বরং, মুক্তমনা নামের ইয়াহু গ্রুপ থেকে ওয়েবসাইট থেকে ব্লগসাইটের মাধ্যমে তিনি নানা জনকে লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, অনেককে ফেসবুক থেকে বা অন্যত্র থেকে আহ্বান জানিয়ে তাঁদের লেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেছেন। তাঁদের ভেতর অনেকেও বিজ্ঞানবিষয়ক লেখার জগতে নানা সময়ে অবদান রেখে গেছেন। রাফিদা আহমেদ বন্যা, মীজান রহমান, রায়হান আবীর এমন কিছু উজ্জ্বলতম নাম। নিজে প্রচুর খেটেখুটে লেখার পাশাপাশি একটি সংগঠনের জন্যেও সময় দেওয়ার একাগ্রতা যথেষ্ট নিষ্ঠার দাবি রাখে নিঃসন্দেহে। এবং এর সবটাই বঙ্গভাষীদের জন্যে, তাদের বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধিতে এবং জীবন ও জগৎ মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির আলোয় দেখার জন্যে। দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর এই অবদান এখনো স্বীকৃতি পেলো না তেমনভাবে, পাওয়ারও আশাও কম। একমাত্র আশা এই যে, ভবিষ্যৎ হয়তো মূল্যায়ন করবে ভিন্নতর মুদ্রায়।

দ্বিতীয় গুণাবলি তথা, বিশ্লেষণ, সমালোচন ও পুরোভাগে বিজ্ঞান তুলে-আনার কাজটি তিনি নিরলসভাবে করে গেছেন তাঁর নানা লেখালেখির মাধ্যমে। এমনকি, যেসব লেখায় তিনি ধর্মসমালোচনা করেছেন, সেখানেও তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির, যুক্তির, বৈজ্ঞানিক উদাহরণ টেনেছেন তিনি জীবজগৎ থেকে, মহাবিশ্ব থেকে এবং নানা জরিপ, পরীক্ষণ ইত্যাদির ফলাফল আহরণ করে পুরোভাগে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা উপস্থাপন সুস্পষ্ট করেছেন।

অবিশ্বাসের দর্শন (২০১১) নামে তাঁর যুগ্মভাবে লিখিত বইটিতে আত্মা, ঈশ্বর, নৈতিকতা, বিশ্বাস ইত্যাদি ধর্মীয় নানা অনুষঙ্গ নিয়ে এরকম অজস্র পরীক্ষণ ও গবেষণার ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটির কথা তুলে-ধরার লোভ সামলাতে পারছি না।

১৯০১ সালে ডক্টর ডানকান ম্যাকডোগাল তাঁর ‘বিখ্যাত ২১ গ্রাম পরীক্ষা’-য় উল্লেখ করেন যে, ছজন রোগীর মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগের ও পরের মুহূর্তের ওজন মেপে তিনি ১১ থেকে ৪৩ গ্রামের পার্থক্য পান (২১ গ্রাম কথাটা মিডিয়ার প্রচারণা ছিলো)। ছয়টি কুকুরের বেলায়ও তিনি একই রকম পরীক্ষা করেন, মানে ওজন নেন, কিন্তু তাদের বেলায় কোনো পার্থক্য তিনি পান নি। তাতে করে তাঁর সিদ্ধান্ত হয়, মানুষের আত্মা আছে, তার ওজন আছে এবং কুকুরের ওরকম কিছুই নেই। এপ্রিল, ১৯০৭-এ জার্নাল অব দ্য এ্যামেরিকান সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ ও আমেরিকান মেডিসিন-এ প্রকাশিত হয় তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফল। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়ে ঘটনাটা বেশ আলোড়ন ছড়ায় এবং এখনও সেই ধারণাটি যে কার্যকর, তার প্রমাণ এমনকি ২০০৩ সালের একটি হলিউডি ছবির নাম 21 Grams। কিন্তু, ব্যাপারটা কি আসলেই তাই ছিলো?

উদ্ধৃতি দিচ্ছি বইটি থেকে।

“ম্যাকডোগাল নিজেই তার গবেষণাপত্রে স্বীকার করেছিলেন, তার গৃহীত ছয়টি উপাত্তের মধ্যে দুটোকে নিজেই বাতিল করে দিয়েছিলেন কোনো ‘ভ্যালু’ না থাকার কারণে। দুটো উপাত্তে দেখালেন যে ওতে ওজন ‘ড্রপ’ করেছে এবং পরবর্তীতে এই ওজন আরো কমে গেল (আত্মা বাবাজী বোধ হয় ‘খ্যাপে খ্যাপে’ দেহত্যাগ করছিল!), আরেকটি ডেটায় ওজন হ্রাস না ঘটে বরং বিপরীতটা ঘটতে দেখা গিয়েছিল, পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অন্য কোন হ্রাসের ব্যাপার স্যাপার (এক্ষেত্রে বোধ হয় আত্মা বাবাজী সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না উনি কি দেহত্যাগ করবেন, নাকি করবেন না, নাকি দেহত্যাগ করে আবারও পুনঃপ্রবেশ করবেন, নাকি দেহকে চিরবিদায় জানাবেন!); শুধুমাত্র একটি উপাত্ত থেকে ওজন হ্রাসের ব্যাপারটা আঁচ করা গেলে এবং জানা গেল এটি এক আউন্সের ৩/৪ ভাগ! এই একটিমাত্র ডেটা থেকে আসা সিদ্ধান্তভিত্তিক কোনো প্রবন্ধ গবেষণা সাময়িকীতে স্থান করতে পারা অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হবে।

ম্যাকডোগালের ‘গবেষণার’ ফলাফল প্রকাশের পর পরই ডঃ অগাস্টাস পি ক্লার্ক নামের একজন ডাক্তার আমেরিকান মেডিসিন জার্নালে ম্যাকডোগালের কাজের সমালোচনা করে লেখেন যে, ম্যাকডোগাল এখানে খুব স্বাভাবিক অনুকল্পটির কথা বেমালুম ভুলে গেছেনঃ তা হচ্ছে এই ওজন হ্রাসের (যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে) ব্যাপারটাকে বাষ্পীভবনের (evaporation) মাধ্যমে দেহের পানি ত্যাগ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু পরমুহূর্তে দেহের রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, এবং ফুসফুসের মধ্যকার বাতাস আর রক্তকে ঠাণ্ডা করতে পারে না। ফলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আর দেহের লোমকূপের মাধ্যমে পানি ইভাপোরেট করে বের হয়ে যাওয়ায় ওজন ঘাটতি দেখা যেতে পারে। ডঃ অগাস্টাস পি ক্লার্কের এই ব্যাখ্যা থেকে এটাও পরিষ্কার হয় কেন কুকুরের ক্ষেত্রে কোনো ওজন হ্রাসের ব্যাপার ঘটেনি। কারণ কুকুর মানুষের মতো ঘামের মাধ্যমে দেহকে ঠাণ্ডা করে না। তারা করে ‘প্যান্টিং’ (panting)-এর মাধ্যমে।”

(৩)

অলৌকিক বলে কিছু নেই, সবই লৌকিক।

এমনিধারা বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে ঘটনা ও জগৎ ব্যাখ্যা করার দর্শন পৃথিবীতে নতুনতর নয়, সমস্যা হচ্ছে এর ব্যবহার আমরা নির্মোহভাবে বাস্তবজীবনে বারংবার করতে পারি না। আরো বড় সমস্যা হচ্ছে, যাঁরা এসব করেন, মুখ্যত ধর্ম ও গৌণত অন্য কিছু মতাদর্শ বা সংস্কার তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। সবচে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি ঘটে যখন ধর্মীয় মতাদর্শের ঢাল হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রশক্তি। হুমায়ুন আজাদ তাঁর ‘ধর্মানুভূতির উপকথা’ প্রবন্ধে বলেন,

“জ্ঞানের বিকাশের অর্থই হচ্ছে পুরোনো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে আহত করা, শুধু আহত নয় সেগুলোকে সম্পূর্ণ বাতিল করা; কিন্তু রাষ্ট্রগুলো জ্ঞানের সুবিধাগুলো নিচ্ছে, কিন্তু পরিহার করছে তার চেতনাকে, এবং পোষণ ও পালন ক’রে চলছে পৌরাণিক বিশ্বাস।”

বিজ্ঞানচেতনার এই দুর্বলতর উপস্থিতি সবল করে তোলে মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শেকড়, ডালপালা গজায় সে সর্বস্তরে, এবং এমনকি নরহত্যার মতো জঘন্যতম পাপেরও সে সমর্থন পায় অবলীলায় ধর্মঢালে।

কিন্তু, এসব জেনেও থেমে যান নি জিওর্দানো ব্রুনো থেকে অভিজিৎ রায়, কেউই। বিজ্ঞান যেমন কার লাভ বা ক্ষতি হলো, সে ভেবে থেমে থাকে নি, তেমনি থাকেন নি, থাকবেন না বিজ্ঞানমনস্কেরাও, বিজ্ঞানপ্রেমীরাও। রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি উক্তি অভিজিৎ রায়ের বেশ পছন্দের ছিলো:

“মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার চেয়ে ঢের বেশি সাহসের কাজ।”

এবং, সে-কাজটি তিনি আমৃত্যুই করে গেছেন, তাঁর লেখনির মাধ্যমে।

তৃতীয়ত, সুনির্দিষ্ট কোনো পক্ষ গ্রহণ করা।

তাঁর লেখার মাধ্যমে অভিজিৎ রায় শুধু ধর্মান্ধতা নয়, মুক্তি চেয়েছেন সবরকমের গোঁড়া, অসত্য, অমানবিক বন্ধন বা অন্ধত্ব থেকেই। জাতীয়তাবাদও আনে প্রভূত সহিংস মতবাদ, এমনকি আঞ্চলিকতাও নীতিনৈতিকতা পাশ কাটিয়ে মানুষের অধিকার খর্ব করে অথবা অন্যায় সুবিধে দেয় অনেককে। পুরুষতান্ত্রিকতার প্রবল চাপ, সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত থাবাও গ্রাস করেছে, করছে ও করবে অনেক কিছুই। নষ্টদের অধিকারে অনেক কিছুই গেছে, আবার মুক্তিও এসেছে বা আসবে এর বিপরীতে লড়াই করেই। অভিজিৎ রায়ের কাছে বিজ্ঞানমনস্কতা ছিলো এই লড়াইয়ের বর্মকবচ, যুক্তিপ্রমাণ ছিলো অস্ত্রশস্ত্র ও মুক্তমনা ছিলো তাঁর বৃহত্তর কুরুক্ষেত্র। তিনি অপবিশ্বাসের উন্মোচনে নিরত প্রয়াসী ছিলেন তাঁর একাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে, অজস্র প্রবন্ধের সহায়তায়। মুক্তমনা প্ল্যাটফর্মটি তাঁর ও তাঁর একাধিক কমরেড-ইন-আর্মসের সহায়ক ছিলো এই পক্ষপাতী দ্বন্দ্বে।

“আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মানবতা শিশুকাল অতিক্রম করে গেছে বহু আগেই। এখন আর আমরা রূপকথার কল্পিত পরম পিতা নিয়ে মোহিত নই, যে পরম পিতা ‘ডাবের ভিতর পানি কেন’ থেকে শুরু করে বিগব্যাঙ কিংবা ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত সবকিছুর পেছনেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে হাজির হবেন আর আমাদের প্রয়োজনের অলীক ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করবেন। সময় এগিয়েছে অনেক, আমরা নিজেরাই এখন নিজেদের দায়িত্ব নিতে সক্ষম, মানুষ নিজেই আজ নিজের ভাগ্যবিধাতা। আমরা আর রূপকথার জাল বুনে নিজেদের প্রবোধ দিতে চাই না, বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখন জীবন সাজাতে চাই। অন্যদিকে ধর্মগুলো এখন প্রগতির অন্তরায়, বিজ্ঞানের অন্তরায়, নারীমুক্তির পথে প্রধান বাধা। ধর্মগুলো নৈতিকতার নামে পুরনো আমলের রদ্দিমার্কা জিনিস শেখাতে চায়। মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে ভুল ধারণা দেয়, বিজ্ঞানের নানান অপব্যাখ্যা হাজির করে। আর জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ, জাতিভেদ, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার কিংবা নারীদের অন্তরীণ রাখার বৈধতা-এগুলো তো আছেই। এগুলোকে ‘না’ বলার মাধ্যমেই প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব, সম্ভব বিশ্বাসের ভাইরাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার। এটাই আজ সময়ের দাবি।”

(৪)

অবিশ্বাসের দর্শন বইয়ের এই উদ্ধৃতি থেকেই সাফ, তিনি ঠিক কোন পক্ষের মতাবলম্বী ও সৈনিক ছিলেন।

বাংলাদেশের ভূমিতে মেধার ফলন খুব বেশি নয়, তারপরও এখানটায় বিশ্বমাপের কিছু প্রতিভা জন্ম নিয়েছিলেন। এবং তাঁরা প্রায় সবাইই যোগ্য সমাদর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিজ্ঞানচর্চার অভাব দেশে সুপরিস্ফুট, বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব গাঢ়তম এবং বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখির ও যুক্তিমনস্কতা বিস্তারের অভাব নিরবধি। এই আঁধারে আলো হাতে যেসব যাত্রীরা চলমান, অভিজিৎ রায় তাঁদের প্রথম সারিতে ছিলেন। তাই তাঁর হত্যাকাণ্ডটি আমাদের বিজ্ঞানচেতনার বিকাশের ওপর বৃহত্তম আঘাত এবং এটা প্রমাণ করে আসলেই আমরা যুক্তির মুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চায় কতো পেছনের সারিতে, দিন দিন পেছাচ্ছি আরো রবীন্দ্রনাথের “ভূতের পা পেছন বাগে” মনে রেখে।

“এখন শিক্ষিতদেরও যদি জিজ্ঞেস করি—আপনার কি মনে হয়, পৃথিবী কি ঘোরে?—সম্ভবত শতকরা পঞ্চাশ জন বলবেন, ঘোরে না, বিশজন বলবেন তাঁরা নিশ্চিত নন, দশজন বলবেন ঘোরে, এবং বিশজন ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করবেন প্রশ্নকারীকে—কেননা প্রশ্নটিই আপত্তিকর। যাঁরা বইয়ে পড়েছেন পৃথিবী ঘোরে, তাঁরা অধিকাংশই এখন কথাটি বিশ্বাস করেন না, বা মনে করেন কথাটি বিজ্ঞানের নয়, পবিত্র বইয়ের। পৌরাণিক জগতে ফিরে যাচ্ছি আমরা, পৌরাণিক রহস্যে ভ’রে ফেলছি সবকিছু, আমাদের ঘিরে দুলছে পৌরাণিক পর্দা। বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শতাব্দীটিতে চারপাশ হয়ে উঠছে মননশীলতাবিরোধী, প্রশংসিত হচ্ছে কুসংস্কার, আক্রান্ত হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞান এখন এগিয়েছে অনেক দূর, মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো ব্যবহার করছে উল্লাসে, আর দিকে দিকে দমন করছে বিজ্ঞানমনস্কতা।”

হুমায়ুন আজাদের মহাবিশ্ব (২০০১) বইয়ের ভূমিকায় কথাগুলো যখন পড়ি, তখন মনে হয়েছিলো অতিশয়োক্তি করছেন তিনি, বিশেষত

পৃথিবীর ঘূর্ণন নিয়ে কথাগুলো। হ্যাঁ, সত্যি বটে শার্লক হোমসও জানতেন না পৃথিবী সূর্য নামক নক্ষত্রটির চারপাশে ঘোরে এবং জানার পর সেটা ভুলে যেতে চেয়েছেনও ওয়াটসনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আজকালকার বিজ্ঞানলেখকদের তাই শুধু তথ্য উপস্থাপনই একমাত্র দায়িত্ব নয়, হতে পারে না। গ্যালিলিওর মতো অসহায় আত্মসমর্পণ করার দিন শেষ তাঁদের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদধন্য উপচার নিয়েই তাঁদের অগ্রগতির পথে দৃঢ় পা ফেলতে হবে, মানুষের জন্যে, মানুষেরই কল্যাণে।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল অভিজিৎ রায়ের লেখা নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর ‘প্রিয় অভিজিৎ’ নামের একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন:

“আমি অভিজিত রায়ের ব্লগ জগতের সাথে পরিচিত ছিলাম না, আমি শুধুমাত্র তার বইয়ের সাথে পরিচিত ছিলাম। আমি আমার নিজের লেখায় তার বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমার খুব আনন্দ হত যখন আমি দেখতাম একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার কী সুন্দর ঝরঝরে বাংলায় লিখে, কী সুন্দর বিশ্লেষণ করে, কত খাটাখাটুনি করে একটা বিষয় যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে।”

এবং, পুনরুক্তি করি, সুনির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শ বজায় রেখেই।

ড. জাফর ইকবালের আরো কিছু কথা প্রণিধানযোগ্য:

“অন্ধকার জগতের যে মানুষগুলো পিছন থেকে এসে একজনকে হত্যা করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে যায়, তারা কোন বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় আমরা এখন সেটা জানি। তারা ভয় পায় বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী চিন্তা; তারা ভয় পায় উদার মনের মানুষ; তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় মুক্তচিন্তা। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুরোধ করেছি, তারা যেন অভিজিতের সম্মানে আর ভালোবাসায় আধুনিক পৃথিবীর উপযোগী মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।”

(৫)

এ-লড়াই শত শতাব্দীর এবং এ-লড়াই বজায় থাকবেই।

তাঁর প্রবন্ধের প্রসাদগুণ নিয়ে কিছু না-বললে এই লেখা অপূর্ণাঙ্গ থাকবে। যেমনটা জাফর ইকবাল বলেছেন, তাঁর ঝরঝরে ভাষার কথা, সুকারু বিশ্লেষণের কথা, সুস্পষ্ট প্রাঞ্জলতার কথা, এই বিশেষণগুলো তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায় সহজেই, বোঝানোর প্রয়োজনই পড়ে না। তাঁর পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত লেখাগুলো পড়লে এমনকি বিজ্ঞান নিয়ে খুব বেশি জানেন না, এমন লোকেরাও উপকৃত হবেন কিছু না কিছু মাত্রায়। পপ সায়েন্স বা জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানলেখকেরা এমনভাবেই লেখেন যেন তাঁর বইয়ের কাটতি ভালো হয়, কিন্তু অভিজিৎ রায় জনপ্রিয়তার কাঙাল হয়ে নন, জনতার কাছে বিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটি পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে লিখতেন। প্রমথ চৌধুরীর কথা আগেই বলেছি, বৈশ্য লেখক ছিলেন না তিনি। অর্থ তাঁর কাছে মুখ্য বা মোক্ষ ছিলো না, তাঁর লেখার একমাত্র অর্থ ছিলো মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানো। এবং সে-কারণে তাঁর লেখাগুলো ছিলো লক্ষ্যভেদী, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি বইয়ের অধ্যায় শুরু করেন বিজ্ঞানী, সংশয়ী বা সাহিত্যিকের উদ্ধৃতি দিয়ে, ব্লগপোস্টের নামকরণ করেন সুমনের গানে, লেখালেখির মাঝখানে নিয়ে আসেন কবিতাংশ বা গানের পংক্তিমালা বা পুরো গানটাই, প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের। নিরন্তর বৈজ্ঞানিক কচকচানির চাইতে পাঠককে আনন্দদায়ক মুক্তিপ্রদানই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, এবং এতে করে তিনি প্রিয়তর হয়ে ওঠেন পাঠকের কাছে। তাঁর উদ্দেশ্য যা-ই হোক, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা অনুকল্পের কথা জানানো, কোনো অপবৈজ্ঞানিক মতবাদ বা মতামত খণ্ডন, কোনো বিরুদ্ধমতের জবাবপ্রদান, কোনোটিতেই তিনি তাঁর সুপাঠ্য অনুভবটি ভোঁতা হতে দেন নি।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে পরিচিত থাকার সুবাদেই আমি জানি কতোটা সুভদ্র, মার্জিত ও বিনম্র ছিলেন তিনি। ব্লগে তাঁর পরিচিতিতে একটা লাইন তিনি ব্যবহার করেছেন একাধিকবার, “বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রান্তিক বিষয় নিয়ে লেখালেখি করি”। অথচ, তাঁর কাছ থেকেই তাঁর পাঠকেরা, আমিও সেই দলেই, জেনেছি বিজ্ঞানের আধুনিক নানা আবিষ্কার নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ও রীতিমত বিশেষজ্ঞ মতামত, দর্শনের নানা অন্ধিসন্ধি, যুক্তিবিদ্যার নানা নীতিকৌশল, যৌক্তিক ভ্রান্তির অপব্যবহার নিয়ে সচেতনতা, বারেবারে। এই লেখাটা আমার জন্যে বেদনাবহ একটা অভিজ্ঞতা এবং অকাললেখনের ক্রন্দনময়তার সৃজন। এটা আমার এখন লেখার কথা ছিলো না, কখনোই না, এই তিক্ত স্মৃতি ও বাস্তবতা আমি ভুলতে পারবো না কখনো।

মুক্তচিন্তার একান্ত অনুরাগী, একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শ্রদ্ধাশীল ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের একনিষ্ঠ সমর্থক, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও মুক্তচিন্তাচর্চাকারী ও সংগঠক এই মানুষটির অকালমৃত্যু বা নৃশংস হনন বারবার আমায় মনে পড়িয়ে দেয় ফরাসি বিপ্লবের সময় তুচ্ছ কারণে গিলোটিনে গলা-কেটে হননকৃত বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের অকালপ্রয়াণে আরেক বৈজ্ঞানিক লাগ্র্যাঞ্জের আক্ষেপ: “মাথাটা কাটতে তাদের একটা মুহূর্ত লেগেছে, কিন্তু ওরকম আরেকটা হয়তো ফ্রান্স আরেক শতাব্দীতেও সৃষ্টি করতে পারবে না।”

সূত্ররাজি:

১. http://blogs.plos.org/blog/2012/12/31/ten-essential-qualities-of-science-bloggers/

২. https://blog.mukto-mona.com/2010/11/24/11761/

৩. রায়, অভিজিৎ; আবীর, রায়হান; অবিশ্বাসের দর্শন (২০১১), শুদ্ধস্বর, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২।

৫. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/25586

অসাধারণ লেখা।

”মাথাটা কাটতে তাদের একটা মুহূর্ত লেগেছে, কিন্তু ওরকম আরেকটা হয়তো ফ্রান্স আরেক শতাব্দীতেও সৃষ্টি করতে পারবে না”

🙁

এমন মানের ধারে কাছেও যদি খুনীরা একটা লেখা লিখতে পারত তাও মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। আফোসস, মূর্খরা কলম চেনেনা, চেনে চাপাতি।

অসাধারণ একজন মানুষকে নিয়ে অসাধারণ একটা লেখা পড়লাম অনেকদিন পর।

বাংলাদেশের মাটি কি আর কখনো একজন ‘অভিজিৎ রায়’ তৈরি হতে দেবে?

পছন্দের লেখকের প্রশংসা মানে বিপুল ভার বহন করা, দায়িত্বের আর ধারাবাহিকতার। আপনার লেখা যে পছন্দের সেটাও জানিয়ে রাখলাম। আশা করি, আপনার নিয়মিত লেখনও অব্যাহত থাকবে। অভিদা শেষ বইমেলায় আপনার ‘উপমহাদেশের উনিশ জন বিজ্ঞানী’ বইটা উপহার দিয়েছিলেন আমায়, দুর্ভাগ্য, পরে বাসায় এসে আর খুঁজে পাই নি। 🙁

বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, মানসিকতা নিয়ে আশা করার মতো বিশেষ কিছু খুঁজে পাই নে আর। নিষ্ঠুর সত্যি।

আপনার লেখা মিস খুব করি। অনেকদিন পর লিখলেন। অসাধারণ।

আহ, নীলাঞ্জনা, জানতামই না! খুশি হওয়া উচিত আমার, কিন্তু কেমন অদ্ভুত অবসাদ যেন।

দেখি কতদূর পথ চলা যায়।

অনেক পরিশ্রমসাধ্য লেখা কিন্তু একনজরে অভিজিৎ রায়কে পরিচয় করিয়ে দিতে এটি তুলনাহীন। ভাল লাগলো।

ভালো লেগেছে জেনে ভালো লাগলো, কিন্তু আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে আরো ভালো হতে পারতো। তিনি আরো সেরা কোনো বিশ্লেষকের উন্নততর আলোচনার সম্মান দাবি করেন।

ভালো থাকবেন।

ক-তো দিন পরে লিখলেন! আজকাল পরিশ্রমী লেখা কমে যাচ্ছে। আপনাদের এই পরিশ্রমী ধারাটা বাংলা ব্লগজগতকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি। আশা করছি আবার নিয়মিত হবেন, সেই আগেকার মতো।

অভি’দার রেফারেন্স বা ফুটনোট শুধু ফুটনোট ছিলোনা। এগুলো অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিলো মূল আলোচনার। বিশেষত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোতে যেই পরিমাণ ফুট নোট উনি দিয়েছেন, শুধু এইগুলোর উপর ভিত্তি করে আরো একটি বই রচনা করা যায় নির্দ্বিধায়!

কমেন্ট রিপ্লাইতে যেমনটি বলেছেন- “দুর্ভাগ্য, সৃজনীশক্তির তুঙ্গে থাকার সময়েই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে থামিয়ে দেওয়া হলো।” এ বড় শূন্যতা, বড্ড হাহাকার হয়ে বাজে!

নিঃসন্দেহে অভি’দার উপর অনবদ্য একটি লেখা।

সময় হয় না, সুযোগ পাই না, লেখালেখির সক্ষমতাই কমে গেছে বহুগুণে। বড্ড হতাশা, ক্লান্তি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চেপে ধরে।

সাথে থাকুন। ভালো থাকুন।

অনবদ্য।

হুম, কিন্তু এটা আমার এখন লেখার কথা ছিলো না আসলে…

মর্মবেদনায় আক্রান্ত হই শুধু।

লেখাটা আমার পড়া অন্যতম সেরা ব্লগপোস্টগুলোর একটি। অথচ লেখাটা হতে পারতো আরো কয়েক বছর/দশক পরের! পড়তে অনেক ভালো লাগলো। মনে হলো মসৃণ ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছি! এর থেকেও ভালো লেখা চাই। ভালো থাকবেন

সময়, সুযোগ ও মানসিকতার কারণে লেখা হয়ে ওঠে না ঠিক। অভিদা চাইতেন, খুশি হতেন, তাঁর প্রশংসা পেয়ে ধন্য হতে ভালো লাগতো, এসবই মনে পড়ে বারবার।

আপনার পড়ে ভালো লেগেছে ভালো লাগলো আমারও। ভালো থাকুন।

ব্লাডি সিভিলিয়ান, আজ অভির মৃত্যুর ঠিক ১০০ দিন। সকাল থেকে উঠেই অনেক কিছুই মনে পড়ছে। আপনার লেখা পরেও যে কত কিছু মনে পড়ে গেল আবার। অভি লিখতোই এ কারনে, বিজ্ঞান, দর্শনের কঠিন জিনিসগুলোকে সহজ করে উপস্থাপন করবে সাধারণ পাঠকের কাছে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটা লেখা শুরু করেছিল । কত দিনের পর দিন গেছে এগুলো আলোচনা করে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে! অভিকে নিয়ে পড়া ভালো লেখাগুলোর মধ্যে এটা যে একটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ভল্টেয়ার লেকচারে এখান থেকে কিছু কথা কোট করতে পারি কি?

স্বাগত সর্বদা, বন্যাদি।

আপনার বেদনাগভীরতা ও একাকিত্বকাতরতার উপশম হয়তো হবে না কিছুতেই, কিন্তু তারপরও আমার এই তুচ্ছ লেখাটা যদি আপনার জন্যে সামান্যতর শান্তিবারি হয়েও আসে, তাতেই আমার শান্তি ও সম্মান। অভিদা পরের দিকে অনেক দ্রুতগামী হয়ে উঠছিলেন, অনেক পরিণত। দুর্ভাগ্য, সৃজনীশক্তির তুঙ্গে থাকার সময়েই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে থামিয়ে দেওয়া হলো। বাঙালির প্রতি জাতি হিসেবে কখনো কখনো চরম বিতৃষ্ণাই জন্ম নেয়। প্রতিভার না-পারে কদর করতে, না-পারে পৃষ্ঠপোষণা করতে। হিংস্র আক্রমণই যেন প্রিয় পাসটাইম তাদের।

লেখাটার যেকোনো কিছুই আপনার জন্যে উন্মুক্ত, জানেন আপনি।

ভালো থাকুন যথাসম্ভব

লেখাটা খুব ভালো লাগলো। একটানে পড়লাম। অভিজিৎ রায়ের সবচাইতে বড় শক্তি ছিলো প্রাঞ্জলতা আমার মতে। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখায় এই প্রাঞ্জলতার কারণেই সবচাইতে বেশি পাঠক আকৃষ্ট হতো/হয়/হবে। রেফারেন্স এর প্রসঙ্গ তো আছেই, সেটা যে কোনো ভালো লেখকেরই দরকার। কিন্তু সত্যিকার অর্থে লেখা দিয়ে “যা বলতে চাইছি” সেটা খুব দ্রুত বলা এবং কার্যকরভাবে পাঠকের মনে সেই ছবিটি এঁকে দেয়ার কাজটা করতো ওই প্রাঞ্জল ভাষাশৈলী আর নির্মেদ, টানটান গতি। অভিদাকে নিয়ে লেখা এ সময়কার ভালো লেখাগুলোর একটা নি:সন্দেহে। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

স্বাগত আপনাকেও সেঁজুতি। হ্যাঁ, অভিজিৎদা নিঃসন্দেহে তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখির জন্যে আরো ভালো কিছু ডিজার্ভ করতেন, আরো সেরা কোনো পাঠকের প্রশংসা, আরো মোক্ষম কোনো পর্যালোচকের পর্যবেক্ষণ।

ভালো থাকুন।

অভিজিৎ দার জীবন ও কর্ম নিয়ে ব্লগে প্রকাশিত সেরা লেখাগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে এই লেখাটি স্থান পাবে। এমন সুলিখিত, পরিশ্রমসাধ্য এবং পূর্ণাঙ্গ লেখাগুলোই মুক্তমনার প্রাণ। কখনো মুক্তমনা থেকে ‘অভিজিৎ রায় স্বারক গ্রন্থ’ বের হলে এই লেখাটিও সেখানে থাকবে আশাকরি।

বাংলায় বিজ্ঞান, যুক্তি, মানবতাবাদ নিয়ে লেখালিখির ব্যাপারে অভিজিৎ রায়ের লেখাগুলো যেন এক সুউচ্চ মানদন্ড সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতের সিরিয়াস লেখকরা জানবে, যে তাদের লেখনীকে কোন স্তরে উন্নিত করা সম্ভব। শুধু লেখালিখিই নয়। অনলাইনে বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়া এবং তা নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনার এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন অভিজিৎ রায়। যে কারণে মুক্তমনা এমন কিছু পাঠকের মন যোগাতে পেরেছে প্রচলিত বাংলা মাধ্যমগুলোতে যাদের পাঠতৃষ্ণা মিটত না। অন্য আর সব ব্লগের তুলনায়, মুক্তমনা অনেক সফল তার পাঠক/লেখকদের গড়ে নেওয়াতে। যার একটা নিদর্শন হচ্ছে, প্রতি বছর মুক্তমনার লেখকদের প্রকাশিত বহুলসংখ্যক মননশীল বই। অভিজিৎ রায় তার প্রতিষ্ঠিত মুক্তমনা ও তার হাত দিয়ে গড়া অসংখ্য লেখক পাঠকের কর্মকান্ড ও সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

লেখাটা ভালো লেগেছে জেনে ভালো লাগলো, যদিও এর পেছনে অজস্র বেদনা ও বোবা কষ্টের ইতিহাস আছে, যার সহভাগী ও সহমর্মী হয়তো আপনিও। লিখতে যে হাত সরে না আর, মন টানে না। তবুও ভাবি, অভিদা বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, মুক্তমনায় লিখছেন না কেনো? সাধ্যমত কিবোর্ড, কলম চালানোই হয়তো সমাধান।

আর, বিচারহীনতার অন্ধকারে আরেকজনের হননের অপেক্ষায় থাকা, করুণকাতর হৃদয়ে।