এই বেয়াড়া প্রশ্ন তিনটি মাথায় চেপে বসেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এগুলোর কোন এক রকমের উত্তর দেয়া ছাড়া বোধহয় কোন ঐক্যবদ্ধ সমাজই গড়ে উঠতে পারে না। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ সমাজের গুরুজনদের কাছে যদি এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই উত্তর না থাকে তাহলে মানুষ কেন তাদের মান্য করবে? গুরুজনেরা তাই মনের মাধুরী মিশিয়ে উত্তর দিয়ে গেছেন যুগে যুগে। যার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে প্রতিটি সমাজের নিজস্ব পুরাণ। এক সময় গুরুজনেরা ভেবেছেন, প্রশ্ন করার আগেই যদি শিশুদের উত্তরটা জানিয়ে দেয়া হয় তাহলে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা আরও কমবে। গুরুজনদের সেই উপলব্ধির শিকার আমরা সবাই। যেমন শিকার হয়েছিলেন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর পল গোগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩)।

গোগাঁ কিশোর বয়সে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের একটি শিক্ষাশ্রমে পড়তেন। সেখানকার বিশপ প্রাগৈতিহাসিক গুরুজনদের মতোই কিছু প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর প্রস্তুত করেছিলেন বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে। প্রশ্ন তিনটি ছিল- “মানবজাতি কোথা থেকে এসেছে?”, “তারা কোথায় চলেছে?”, “তারা কিভাবে এগোবে?” উত্তরগুলো ছাত্রদের শ্লোকের মত মুখস্থ করে ফেলতে হতো। ধার্মিকতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও প্রশ্নোত্তরগুলো গোগাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু এক সময় তার জীবনের সব স্বাচ্ছন্দ্য চলে যায়। স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জন্য বা হয়তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই তিনি ফ্রান্সের শহরতলী ছেড়ে এক সময় পাড়ি জমান প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ তাহিতিতে। হয়তো ভেবেছিলেন আধুনিক শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্মল কোন মানবগোষ্ঠীর কাছে আরও বিশুদ্ধ উত্তর থাকবে।

নতুন জীবন শুরুর উদ্দেশ্যে তাহিতিতে পৌঁছেই এক টুকরো জমি ভাড়া নিয়ে স্থানীয়দের দিয়ে নিজের একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে নেন, জোগাড় করেন একজন তাহিতীয় নারীসঙ্গী। কিন্তু সুখ তার বেশিদিন সয় না- গোঁড়ালির গাঁটের পুরনো ব্যথাটা আবার জেঁকে বসে, মাঝে মাঝে কফের সাথে বেরিয়ে আসে রক্ত। অর্থকড়ি শেষ হয়ে যাওয়ার পর কেবল ভাত আর পানির উপর নির্ভর করতে হয় তাকে। দুঃসময়ে সঙ্গীটিও ছেড়ে যায়, বাড়িওয়ালা মারা যাওয়ার পর আইনবলে তাকে বাড়ি থেকেও উচ্ছেদ করা হয়। অবস্থা এতো সঙ্গীন হয় যে তিনি ছবি আঁকার উৎসাহটুকুও হারিয়ে ফেলেন। এমনই একটা সময়ে, ১৮৯৮ সালে, ডেনমার্ক থেকে চিঠি আসে- তার ২১ বছর বয়সের মেয়েটি মারা গেছে। তার কিশোরবেলার সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন, “যদি তুমি থেকেই থাক তাহলে তোমাকে আমি অবিচার ও অন্যের ক্ষতিসাধনের অভিযোগে অভিযুক্ত করছি”।

শারীরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক থেকে বিধ্বস্ত গোগাঁ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার আগে জীবনের শেষ ছবিটি আঁকতে মনস্থ করেন- কোন ধর্মের দৈববাণী নয়, যে ছবি হবে একজন শিল্পী ও সর্বোপরী একজন মানুষের অতি নিজস্ব টেস্টামেন্ট, যার বিষয়বস্তু হবে শুধুই মানুষের অস্তিত্ব। জীবনের এমন ক্রান্তিকালে অনেকেই এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। কিন্তু গোগাঁ চাচ্ছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে যেতে। সেই প্রশ্ন তিনটি তখনও তার মনে গাঁথা যা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন বিশাল ক্যানভাস। কিন্তু এতো লিনেন কেনার টাকা তার ছিল না। অগত্যা কয়েকটি বস্তা খুলে একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগিয়ে তৈরি করেন ৪.৫ মিটার লম্বা ও ১.৭ মিটার উঁচু ক্যানভাস। তুলি হাতে দেহের শেষ শক্তিটুকু ঢেলে দিয়ে এঁকে যান। এক মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হয় পৃথিবীর সবচয়ে বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলোর একটি। ডানের সোনালী অংশটুকুতে নিজের নাম লিখেন আর উপরে বাম কোণায় লিখেন: “D’où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous” যার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়, “আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা কী? আমরা কোথায় চলেছি?”

আপাতদৃষ্টিতে ছবিটির মধ্যে অবাস্তব কিছু নেই। নদীর ধারে একটি জঙ্গলের মাঝের ফাঁকা স্থানে অবসর কাটাচ্ছে তাহিতির কিছু মানুষ ও তাদের গৃহপালিত প্রাণীরা। স্থানটি তাহিতিই হবে কারণ পটভূমিতে মুরিয়া দ্বীপের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। ছবির চরিত্রগুলো মনে হচ্ছে মানানা দর্শনে বিশ্বাসী যা বলে, আজ বিশ্রাম কর, আর কাজগুলো সব তুলে রাখ অন্য কোন সময়ের জন্য। তবে এই বাস্তবতার মাঝেও ছবিতে একধরণের রহস্যময়তা আছে। কিছু গাছের বিপরীতে দণ্ডায়মান আধ্যাত্মিক মূর্তিটি দেখে মনে হয় ‘সে যেন পৃথিবীর কেউ নয়’, এক ধরণের নীল আভায় ভাস্বর তার রূপ, বনের কিছু গাছ ও লাতাপাতাও মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য সেই একই আভায় উদ্ভাসিত। পটভূমিতে সূর্যের আলোয় আলোকিত সাগরের সাথেই পুরোভূমির কি যেন এক সম্পর্ক আছে। সব মিলিয়ে মনে হয়, যেন মঞ্চে কোন রহস্য নাটকের অভিনয় চলছে। মনে হতে পারে এই রহস্যের পর্দা ভেদ করতে পারলেই হয়তো বোঝা যাবে গোগাঁ কি টেস্টামেন্ট রেখে গেছেন। সে চেষ্টা কম লোকে করেননি। শেষ পর্যন্ত আমাদের মেনে নিতেই হয়েছে এটি একটি আর্ট এবং এর অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম হতে পারে। তবে অন্তত এটুকু বলা যায়, গোগাঁর টেস্টামেন্টে কোন উত্তর ছিল না, তিনি কেবল প্রশ্ন তিনটিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

ছবিতে মানবচিত্র মোট ১২টি, আটটি নারীর, দুটি পুরুষের এবং দুটি শিশুর। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনটি- একেবারে ডানে একটি নবজাতক, মাঝে একজন পুরুষ গাছ থেকে ফল পাড়ছে এবং একেবারে ডানে একটি বৃদ্ধ মহিলা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। গোগাঁ নিজেই বেশ কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও দর্শক হিসেবে তা আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে কেউ বাধ্য নয়। গোগাঁ বলেছিলেন, ছবিটিকে ডান দিক থেকে দেখা শুরু করতে হবে। ছবির আছে তিনটি ভাগ, ডানে ও বামে দুটি বৃত্তাংশ এবং মাঝখানে একটি উপবৃত্ত, একেকটি অংশ একেকটি প্রশ্নের প্রতিনিধিত্ব করে। ডানে নবজাতকের মাধ্যমে গোগাঁ প্রশ্ন রেখেছেন- আমরা কোথা থেকে এসেছি? তাকে ঘিরে আছে তিনজন নারী যারা শিশুর অস্তিত্বের সেই রহস্যের সাথে সবচেয়ে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মাঝে গাছ থেকে ফল পাড়াকে তুলনা করা যায় অভিজ্ঞতার ফসল সংগ্রহের সাথে। একটি বালককে আবার ফল খেতে দেখা যাচ্ছে। অদূরেই একটি প্রতিমা, হাত উঁচু করে সে যে অতিপ্রাকৃতকে নির্দেশ করছে তা মানব জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছু নয়। আছে কিছু পোষা প্রাণী যাদের সাথে আমরা এই পৃথিবী ভাগাভাগি করি। আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েও প্রকৃতির একটি অংশ হিসেবে জীবনটা কাটিয়ে দেই আমরা। প্রকৃতির অংশ হিসেবে আমাদের জীবন ধারণ এবং প্রকৃতির নিঃসীম শূন্যতার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে জন্ম দেয়া সকল আধ্যাত্মিকতা ও শিল্প মিলেই আমরা, এর থেকে আলাদা কোন অর্থ নেই আমাদের অস্তিত্বের।

শেষ প্রশ্ন- আমরা কোথায় চলেছি- চিত্রিত হয়েছে একেবারে বামের বৃদ্ধার মাধ্যমে। একদিকে বৃদ্ধার গালে হাত দিয়ে বসার ভঙ্গিতে পূর্ণ আত্মসমর্পন স্পষ্ট, ছবিটি আবার পেরুভীয় মমির মতো, বলা যায় মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে প্রস্তুত এই বৃদ্ধা। অন্যদিকে আবার তার বসার ভঙ্গি দেখে মাতৃগর্ভের শিশুর কথাও মনে পড়ে যায়- যা ইঙ্গিত করে আরেকটি জন্ম বা আরেকটি সৃষ্টির। এই মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধার সাথে ডানে জন্ম নেয়া নবজাতকের কোন সম্পর্ক নেই, তাই একজনের মৃত্যু এবং আরেক জনের জন্মের ব্যাপারটি নিয়ে বেশি আলোচনার নিরর্থকতাও ফুটিয়ে তুলেছেন গোগাঁ, বৃদ্ধার পায়ের কাছে থাকা সাদা পাখিটির মাধ্যমে। পাখির পায়ে আবার একটি টিকটিকি আছে। তাহিতীয়রা টিকটিকিকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে সম্পর্কিত মনে করে। গোগাঁর পুরো ছবিটি যেন আরবি বা হিব্রু কবিতার একটি চরণ, ডান থেকে শুরু হয়ে যা বাম প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে, যে সমাপ্তি হয় অন্তহীন নয়তো সূচনার সাথে যুক্ত হয়ে একটি চিরন্তন চক্রের জন্ম দেয়। ছবিতে এক ধরণের নৈরাশ্য আর নাস্তিবাদ আছে: একজন মানুষ সারা জীবনভর এই প্রশ্ন তিনটির ভিন্ন উত্তর পেতে যত চেষ্টাই করুক না কেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে সে হয়ত বলতে বাধ্য হয়- প্রকৃতি পুরনোকে ধ্বংস করে নতুনের জায়গা করে দেয়ার জন্য, আমরা কেবল তার এই সৃজনশীলতা চরিতার্থ করার হাতিয়ার, যেমন একজন চিত্রকরের হাতিয়ার তার তুলি।

জীবন সম্পর্কে এই দর্শন এক অর্থে খুবই আধুনিক, যদি আধুনিক বলতে বিজ্ঞানের যুগকে বোঝানো হয়। গোগাঁর ছবি থেকে অধিবিদ্যার নির্যাসটুকু ঝেড়ে ফেললে অবশিষ্ট থাকে কেবলই বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক বাস্তবতা- মানব জীবনের কোন পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নেই, নবায়নের চিরন্তন ধারায় সে এসেছে এবং নবায়নের স্বার্থেই তাকে চলে যেতে হবে, ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য চাইলে তার নিজেকেই তা সৃষ্টি করে নিতে হবে। মজার ব্যাপার হল, এই ছবি আঁকার ইতিহাসও অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক মানব জীবনের মতো- কিছু প্রশ্ন মাথায় রেখে যার শুরু, প্রশ্নগুলোর কোন একটা উত্তর খুঁজে পেতে যার পথচলা, আর নিরুত্তর নিরবতায় যার সমাপ্তি। গোগাঁ এর থেকে বেশি কিছু চাননি, কারণ তিনি নিজেও মনে করতেন বিষয়কেন্দ্রিক উত্তর পেতে যুক্তির দ্বারস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, বিষয়ীকেন্দ্রিক (সাবজেক্টিভ) কল্পনার ভারে তাকে ন্যুব্জ করার কোনই দরকার নেই- “for our modern minds, the problem of Where do we come from? What are we? Where are going? has been greatly clarified by the torch of reason alone. Let the fable and the legend continue as they are, of utmost beauty…; they have nothing to do with scientific reasoning.”

গোগাঁ চেয়েছিলেন, রূপকথা ও কিংবদন্তির সৌন্দর্য্য এবং ধাঁধার রহস্য তুলে ধরতে, এবং তিনি এতে খুব ভালভাবেই সফল হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যদি রূপকথা, কিংবদন্তি আর ধাঁধার চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ কোন উত্তর চাই তাহলে গোঁগার উপদেশ মেনেই উচিত হবে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিকে মুখ ফেরানো। গোগাঁ মহা বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মধ্য দিয়ে আমাদের মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু, সেই বিশ্বে ছায়াপথ আর তারার উৎপত্তি, একটি তারার সঙ্গী হিসেবে জন্ম নেয়া পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই হয়তো জানতেন না, অন্তত যতোটা আমরা জানি তার তুলনায় কিছুই না। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব সম্পর্কে কতোটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তাও আমরা জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রাচীন গ্রিকরা যেমন মিথোস (পৌরাণিক কাহিনী) এবং লোগোসের (যৌক্তিক জ্ঞান) মধ্যে একটা পার্থক্যরেখা টানতে সমর্থ হয়েছিলেন তারই জয়গান গেয়েছেন গোগাঁ।

মিথোস বা রূপকথা একটি শিশুকে কেবল আনন্দ দেয় তাই না, সন্তুষ্টও করতে পারে। শিশু যখন মাকে প্রথম প্রশ্ন করে, আমি কোথা থেকে এসেছি, তখন মা যত আকর্ষণীয় উত্তর দেবে শিশুটির মনে তা ততো বেশি গেঁথে যাবে। মা যদি বলে, বাণের জলে কুড়িয়ে পেয়েছি তোকে, তখন হয়তো সে অতোটা সন্তুষ্ট হবে না, কিন্তু যদি বলা হয় ঈশ্বর তাকে নিজের ভাণ্ডারে রেখে দিয়েছিলেন সঠিক সময়ের অপেক্ষায়, সেই ভাণ্ডার থেকেই সে এসেছে তখন সে বেশ মজা পাবে, একটা বয়স পর্যন্ত পাল্টা কোন প্রশ্ন তাকে ভাবাবে না। কিন্তু যুক্তি বাঁধতে শেখার পর তার মনে আবারও অসংখ্য প্রশ্ন জাগে। বয়সের সাথে সাথে হয় সে প্রশ্ন করা বন্ধ করে নয়তো যৌক্তিক উত্তর পেতে চেষ্টা করে। মানুষের পুরো ইতিহাসকে একটি মানুষের জীবনের সাথে তুলনা করলে বলা যায়, সভ্যতার শিশুকালে পৌরাণিক কাহিনী আর গল্পগাঁথা মানুষকে সন্তুষ্ট করতো। কিন্তু গ্রিকরাই প্রথম অসন্তুষ্টির বীজ বপন করলো। মিথোসের সৌন্দর্য্যে আবেগতাড়িত হয়েও পেতে চাইলো লোগোসের প্রশান্তি।

তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে, গণিত, দর্শন ও সমাজতত্ত্বে লোগোস খুব ভালভাবে প্রয়োগ করলেও একমাত্র আনাক্সিমান্দ্রোস ছাড়া প্রাচীন গ্রিসের আর কেউ মহাবিশ্ব ও মানুষের জন্মকাহিনী জানতে লোগোস খুব একটা প্রয়োগ করেননি। জার্মানির ট্যুবিঙেনে অবস্থিত মাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজির এক সময়কার পরিচালক অধ্যাপক ইয়ান ক্লাইনের মতে এর কারণ মূলত দুটি- প্রথমত, পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের দিকে তাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না, তারা বরং ঘরে আয়েশে বসে চিন্তা করা বা আড্ডাশালায় বসে ধীরস্থির বিতর্কে বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয়ত, ধর্ম; মানুষের উৎপত্তি নিয়ে কথা বলার অধিকার যে যুগে যুগে নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম এই উৎপত্তির কাহিনীকে আক্ষরিক অর্থেই সত্যি মেনে নিতে বাধ্য করেছে মানুষকে, দ্বিমত করলে দেখিয়েছে প্রাণ নাশের হুমকি। কিন্তু উনবিংশ শতকে ইউরোপে ধর্মের প্রভাব অনেকটা কমে যাওয়ার পর মানুষের উৎপত্তির প্রশ্নে লোগোস প্রয়োগ করা হয়েছে। গ্রিকদের লোগোস থেকে জন্ম হয় প্রাকৃতিক দর্শনের যা থেকে আসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। বর্তমানে এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম আমরা। সত্যি বলতে, বর্তমানে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করার একমাত্র অধিকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের।

সব শুরু হয়েছিল স্থানকালের একটি মহা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে

বর্তমান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলে, আজ থেকে প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর পূর্বে স্থানকালের একটি মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের এই মহাবিশ্বের। বিস্ফোরণের মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে মহাবিশ্বের প্রাথমিক সব গাঠনিক উপাদান তথা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও ফোটন তৈরি হয়ে যায়। প্রোটন ও নিউট্রন মিলে গঠন করে প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস। ফোটন এবং ইলেকট্রন নিজেরা নিজেরা যেন এক চুক্তি করে বসে, তারা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে, অন্য কারও সাথে কভু মিলবে না। বিস্ফোরণের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বছর পর অবশ্য নিউক্লিয়াসগুলো ফোটনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সব ইলেকট্রনকে, তাদের আবদ্ধ করে গভীর বন্ধনে, জন্ম হয় নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুর (অন্যান্য পদার্থ যেমন লিথিয়ামের পরিমাণ ছিল খুব নগণ্য)। মুক্ত ইলেকট্রন না পেয়ে ফোটনগুলো এবার মহাশূন্যব্যাপী তাদের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রা শুরু করে। সেসব ফোটন আজ আমরা সনাক্ত করে পারি, এরাই মহাবিশ্বের সে সময়টা সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায়।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় মহাবিশ্ব প্রসারিত ও ঠাণ্ডা হতেই থাকে। তখন হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়ামের মত হালকা মৌল ছাড়া অন্য কোন মৌল ছিল না। আর ফোটন বলতে ছিল কেবল সেই নিঃসঙ্গ যাত্রীরা। বিস্ফোরণের আনুমানিক ৩০-৪০ কোটি বছর পর মহাবিশ্বের যেসব অঞ্চলে পদার্থের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল সেখানে সম্প্রসারণের বহির্মুখী বলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় মহাকর্ষের অন্তর্মুখী বল। এ কারণে সে অঞ্চলগুলো নিজের ভরে কেন্দ্রের দিকে চুপসে যেতে থাকে। এভাবেই জন্ম হয় প্রথম ছায়াপথ ও ছায়াপথ স্তবকের। একটি ছায়াপথের ভেতর আবার অসংখ্য ছোট ছোট অঞ্চলে পদার্থের (প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম) ঘনত্ব পরিপার্শ্বের তুলনায় বেশি হওয়ায় সেগুলোও চুপসে যেতে শুরু করে। গঠিত হয় প্রথম যুগের তারারা। একেকটি ছায়াপথের ভেতর তারা থাকে প্রায় ১০০০ কোটি। তারার পেটের ভেতরেই প্রথম বারের মত হিলিয়ামের চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থগুলো নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। তারাটির মৃত্যুর পর একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে সে এসব ভারী পদার্থ মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয়।

পরবর্তী যুগগুলোতে তাই তারার বাইরে তথা মহাশূন্যের কিছু অঞ্চলেও হিলিয়ামের চেয়ে ভারী মৌলের উপস্থিতি দেখা যায়। আমাদের ছায়াপথের নাম আকাশগঙ্গা, তার বয়স ১৩২০ কোটি বছর, অর্থাৎ মহা বিস্ফোরণের আনুমানিক ৫০ কোটি বছর পরই তার জন্ম হয়েছিল। যথারীতি তার ভেতরেও সৃষ্টি হয় অসংখ্য তারার যাদের অনেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করে। সেযুগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তারার মৃত্যুর পর আকাশগঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বিশাল বিশাল সব আণবিক মেঘের অস্তিত্ব দেখা যায়। এসব মেঘের ভেতর পদার্থের ঘনত্ব পরিপার্শ্বের চেয়ে অনেক বেশি, এবং এদের ভেতর হিলিয়ামের চেয়ে ভারী অনেক মৌলই ছিল। এসব মেঘের ভর যখন একটি নির্দিষ্ট ভরের (জিন্স ভর) বেশি হয়ে যায় তখন সে একইভাবে নিজের কেন্দ্রের দিকে চুপসে যেতে শুরু করে। এমনই একটি আণবিক মেঘের সংকোচনের মাধ্যমে আজ থেকে প্রায় ৪৫৭ কোটি বছর পূর্বে তথা মহা বিস্ফোরণের প্রায় ৯১৩ কোটি বছর পর জন্ম হয়েছিল আমাদের সূর্যের।

তবে মেঘের সকল পদার্থই সূর্যের ভেতর চলে গেছে ব্যাপারটা এমন নয়। মেঘ সংকুচিত হতে হতে কেন্দ্রে একটি অতিঘন প্রোটোস্টার বা প্রাক-তারা এবং প্রাক-তারাটির চারদিকে একটি ঘূর্ণনশীল চাকতি গঠন করেছিল। এই চাকতিতে অনেক ভারী ভারী মৌল ছিল যাদের থেকে জন্ম হয়েছে আমাদের সৌরজগতের সবগুলো গ্রহের। চাকতি থেকে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ৪৫৪ কোটি বছর পূর্বে অর্থাৎ সূর্য গঠনের তিন কোটি বছর পর। গ্রহের গঠনও আসলে অনেকটা মহাকর্ষের প্রভাবে পদার্থের একীভূত হওয়ার ফলাফল। আশাপাশের সব পদার্থকে নিজের মধ্যে পুরে নিতে পৃথিবীর ১-২ কোটি বছরের বেশি সময় লাগেনি। পৃথিবীর উপরিভাগটা প্রথমে প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই শীতলীকরণের মাধ্যমে একটি কঠিন ভূত্বক এবং একটি উপগ্রহ গঠিত হয় যাকে আমরা বলি চাঁদ। অনেকে মনে করেন, গ্রহ আকৃতির আরেকটি বিশাল পিণ্ড পৃথিবীকে আঘাত করেছিল বলেই জন্মেছিল চাঁদ।

এরপরে বড় ধরণের পরিবর্তন ছিল বায়ুমণ্ডল গঠন। আদি বায়ুমণ্ডল গঠিত হয়েছিল পৃথিবীর ভেতর থেকে বের হতে থাকা গ্যাস ও অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে। পাশাপাশি জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জন্ম দিয়েছিল মহাসমুদ্রের। মহাদেশ আর মহাসাগরের পৃথিবীতে ভৌগলিক বিবর্তন কখনোই থেমে থাকেনি। প্রতিনিয়ত এসেছে পরিবর্তন যদিও একেকটি পরিবর্তনের সময়কাল আমাদের জীবনের সাপেক্ষে অনেক দীর্ঘ।

৪০০ কোটি বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে জটিল রাসায়নিক পদার্থের বিবর্তনের মাধ্যমে প্রথম এমন একটি জৈব অণু গঠিত হয়েছিল যা নিজেই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। এরপর প্রায় ৫০ কোটি বছরে প্রাণের বড় কোন বিবর্তন ঘটেনি। ধরে নেয়া যায় পৃথিবীর সকল জীবের আদি পূর্বপুরুষ অর্থাৎ প্রথম প্রাণ পৃথিবীতে বিচরণ করছিল ৪০০ থেকে ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে। একসময় এমন কিছু জীবের জন্ম হয় যারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্যের আলো থেকে খাবার তৈরি করতে পারে, বিনিময়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয় অক্সিজেন। এভাবেই দিন দিন অক্সিজেন সমৃদ্ধ হতে থাকে পৃথিবী, ওজোনের একটি স্তরও গঠিত হয় যা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি আটকে দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণ বিকাশের সুযোগ করে দেয়। এককোষী থেকে বহুকোষী এভাবে প্রতিনিয়ত জটিল থেকে জটিলতর প্রাণে ভরে ওঠে পৃথিবী।

আনুমানিক ৭৫ থেকে ৫৮ কোটি বছর পূর্বের সময়টাতে সমগ্র পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তখনকার পৃথিবীটাকে তাই বলা হয় স্নোবল পৃথিবী। এর পরই প্রায় ৫৩ কোটি বছর পূর্বে ঘটে বৈপ্লবিক ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ, কোন স্থানকালের নয় বরং এটি ছিল পৃথিবীতে বহুকোষীয় প্রাণের বিস্ফোরণ। খুব কম সময়ে বহুকোষী জীব সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে অনেক বেড়ে যায়। তবে তাদের সুখ বেশিকাল সয়নি, গত ৫৩ কোটি বছরে পৃথিবীতে অন্তত পাঁচটি বড় বড় গণবিলুপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ অন্তত পাঁচ বার জীবকূল প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হতে বসেছিল। ৪৪ কোটি বছর পূর্বে এ ধরণের প্রথম বিলুপ্তির ঘটনা ঘটে। এরপর ৩৭ কোটি বছর পূর্বে ঘটে দ্বিতীয়টি। সবচেয়ে বড় বিলুপ্তিটি ঘটেছিল ২৫ কোটি ১০ লক্ষ বছর আগে যার নাম পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক গণবিলুপ্তি। সে সময় জলভাগের শতকরা ৯০ ভাগ এবং স্থলভাগের শতকরা ৭০ ভাগ জীব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; উদ্ভিদ, প্রাণী বা পোকামাকড় কেউই সে কড়াল থাবা থেকে রেহাই পায়নি। এরপর আবার বিশ্বব্যাপী মৃত্যুযজ্ঞ ঘটে ২০ কোটি ১০ লক্ষ বছর পূর্বে, নাম ট্রায়াসিক-জুরাসিক গণবিলুপ্তি। আর সব শেষে ৬.৫ কোটি বছর পূর্বের গণবিলুপ্তির করুণ শিকার হয় স্থলচর ডাইনোসররা। এই বিলুপ্তির নাম যথারীতি ক্রিটাশিয়াস-টার্শিয়ারি গণবিলুপ্তি কারণ তার ঠিক আগের যুগটির নাম ক্রিটাশিয়াস আর পরেরটির টার্শিয়ারি (যদিও একালের বিজ্ঞানীরা টার্শিয়ারির বদলে প্যালিওজিন ব্যবহার করেন)। সংক্ষেপে একে ডাকা হয় কে/টি গণবিলুপ্তি নামে। কে/টি বিলুপ্তি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কারণ ডাইনোসরদের মহাত্রাস থেকে মুক্তির পরই স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিকশিত হতে শুরু করেছিল যে স্তন্যপায়ীদের উত্তরসূরী আমরা।

জুরাসিক পার্কের ইতিবৃত্ত

১৯৯৩ সালে মার্কিন চলচ্চিত্রকার স্টিভেন স্পিলবার্গ নির্মাণ করেন জুরাসিক পার্ক সিনেমাটি। ৯০-এর দশকের সবচেয়ে ব্যবসাসফল সিনেমাগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত এই সিনেমার প্রধান এবং হয়তো একমাত্র অনন্য অর্জন ছিল সিম্যুলেশনের মাধ্যমে বড় পর্দায় ডাইনোসরদের জীবন্ত করে তোলা। এই ডাইনোসররা বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছিল জুরাসিক যুগে যে যুগ আজ থেকে প্রায় ২০ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল সাড়ে চৌদ্দ কোটি বছর পূর্বে। ডাইনোসরদের ফসিলে পাওয়া ডিএনএ থেকে একটা আস্ত ডাইনোসর বানিয়ে ফেলাটা বাস্তবে যতোই অসম্ভব হোক না কেন কল্পবিজ্ঞানে মোটেই অসাধ্য কিছু নয়। সিনেমায় ঠিক তাই করা হয়েছে। ২০ কোটি বছর আগে ডাইনোসরদের সফল সূচনা এবং সাড়ে ছয় কোটি বছর পূর্বে স্থলচর ডাইনোসরদের পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া- এগুলো না হলে আধুনিক মানুষের বিবর্তন হোত কিনা সন্দেহ আছে, আর সেটা না হলে স্পিলবার্গ তার সিনেমাটা যে বানাতে পারতেন না তা বলাই বাহুল্য।

ডাইনোসরদের যুগেও স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তাদের অবস্থা খুব একটা সুবিধার ছিল না। অধিকাংশই ছিল ইঁদুর বা ছুঁচোর মত ছোট আকারের নিশাচর কীটভূক প্রাণী। প্রায় ১০ কোটি বছর সরীসৃপদের দাপটে তাদের দেখা পাওয়াই ছিল ভার। কে/টি বিলুপ্তি পরিস্থিতি হঠাৎ করেই অনেক পাল্টে দেয়। এই সুযোগে খুব কম সময়ের মধ্যেই তাদের অসংখ্য প্রজাতিতে পৃথিবী ছেয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গণবিলুপ্তিটি কিভাবে ঘটেছিল?

বিষয়টি বিতর্কিত। প্রায় দুই শতাব্দী আগে যখন প্রথম গণবিলুপ্তির খবর পাওয়া যায় তখন বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং শিকার, প্রতিযোগিতা ও রোগ-শোকের মত জৈব প্রভাবের কারণে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই এটি ঘটে। কিন্তু ১৯৮০ সালে “ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলির” বিজ্ঞানী ওয়াল্টার আলভারেজের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বিজ্ঞানী দলের গবেষণা বলে অন্য কথা। তারা বুঝতে পারেন ৬.৫ কোটি বছর পূর্বে মহাশূন্য থেকে আগত গ্রহাণুর আঘাতে সৃষ্ট বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়ের কারণে ডাইনোসররা অনেকটা হঠাৎ করেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী দুই দশক ধরে এই ধারণা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও অনেক বিজ্ঞানী গবেষণায় যোগ দেন এবং আরও তিনটি গণবিলুপ্তির কারণ হিসেবে বহির্জাগতিক বস্তুর আঘাতকে দায়ী করা হয়। হলিউডের “ডিপ ইমপ্যাক্ট” ও “আর্মাগেডন” এর মত ব্লকবাস্টার সিনেমার মাধ্যমে সাধারণ্যেও ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং বলাই যায়, আলভারেজ গণবিলুপ্তি গবেষণার ইতিহাসে নতুন একটি যুগ শুরু করেছিলেন।

নতুন যুগের পত্তনে অবশ্য তিন জনের অবদান সবচেয়ে বেশি- ওয়াল্টার আলভারেজ, তার বাবা পদার্থবিজ্ঞানী লুই ডব্লিউ আলভারেজ এবং নিউক্লীয় রসায়নবিদ হেলেন ভি মিচেল। তাদের প্রস্তাব ছিল মূলত দুটি: এক, প্রায় ১০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি বিশাল গ্রহাণু ৬.৫ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে আঘাত হেনেছিল; দ্বিতীয়ত এই সংঘর্ষের পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর অর্ধেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্যই প্রমাণ ছাড়া কথা বলেননি তারা। পার্থিব বস্তুতে ইরিডিয়ামের পরিমাণ খুব কম থাকে কিন্তু বহির্জাগতিক বস্তুতে তার আধিক্য দেখা যায়। গ্রহাণুর সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীতে ইরিডিয়ামের যে ধূলিময় আভার সৃষ্টি হয়েছিল তার নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া গেছে।

এরপর এমনকি ঘাতক গ্রহাণুর পদচিহ্নও আবিষ্কৃত হয়। মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপের একটি ছোট্ট শহরের নাম চিকশুলুব। শহরটির খুব কাছে মাটির অনেক নিচে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম খাদগুলোর একটি। গ্রহাণুর আঘাতেই সাড়ে ছয় কোটি বছর পূর্বে এই খাদের জন্ম হয়েছিল। ইরিডিয়ামের স্তর এবং চিকশুলুব খাদ আবিষ্কারের পর ডাইনোসরদের আকস্মিক বিলুপ্তি নিয়ে সব সন্দেহই কেটে গিয়েছিল। এমনকি অনেকে ভাবতে শুরু করেন সকল যুগেই গণবিলুপ্তির প্রধান কারণ বহির্জাগতিক বস্তুর আঘাত। পাঁচটির মধ্যে শেষ চারটির কারণ হিসেবেই গ্রহাণুর সংঘর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর প্রথম গণবিলুপ্তির কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় নিকটবর্তী কোন তারার বিস্ফোরণ।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরও উন্নত পরীক্ষা আবারও এই অনুকল্পের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে। বিলুপ্তির হার পরীক্ষার একটি শক্তিশালী পদ্ধতি কার্বন সমাণুর রেকর্ড পর্যবেক্ষণ। কার্বনের তিনটি সমাণু আছে যাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য নিউক্লিয়াসে নিষ্ক্রিয় নিউট্রনের সংখ্যা। তিনটির মধ্যে কার্বন-১৪ নামক সমাণুটির সাথে আমরা কমবেশী সবাই পরিচিত। কারণ, এই সমাণু দিয়ে জীবাশ্ম বা প্রাচীন পাললিক শিলার বয়স নির্ণয় করা হয়। কিন্তু গণবিলুপ্তি ব্যাখ্যার জন্য এর চেয়েও ভাল একটি পদ্ধতি পাওয়া গেছে, আর তা হল কোন ভূতাত্ত্বিক রেকর্ডে উপস্থিত কার্বন-১৩ এবং কার্বন-১২ সমাণু দুটির পরিমাণের অনুপাত। এই অনুপাতের মাধ্যমে বয়স তো নির্ণয় করা যায়ই, সেই সাথে ঐ সময় নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তৃতি কতটা ছিল তাও বের করা যায়।

কারণ, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পরিবেশে কার্বন-১২ ও কার্বন-১৩ ‘র অনুপাত পরিবর্তনে বিশাল ভূমিকা রাখে। উদ্ভিদেরা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে তা থেকে জৈব কার্বন ও শক্তি উৎপাদন করে। এর মাধ্যমেই বেঁচে থাকে তারা। সৌভাগ্য আমাদের, প্রাণীদের এতো কষ্ট করতে হয়না, উদ্ভিদের আবর্জনা খেয়েই আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু, আসল ব্যাপার হল, প্রাণীরা কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব করে। তারা সেই কার্বন ডাই অক্সাইডই শোষণ করে যার মধ্যে কার্বন-১২ আছে, অন্যগুলো সহজে নিতে চায়না- তা সে সমুদ্রে ভাসমান খুদেকায় প্ল্যাংকটনই হোক আর বিশাল বৃক্ষই হোক। সুতরাং, যখন পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ থাকে তখন পরিবেশে কার্বন-১৩ ‘র পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, ফলে বেড়ে যায় কার্বন ১৩-১২ অনুপাতও।

গণবিলুপ্তির আগে, গণবিলুপ্তির সময় এবং বিলুপ্তির পরে এই দুটি সমাণুর পরিমাণ নির্ণয় করে তা থেকে অনুপাত বের করা হয়। আর এভাবেই গবেষকরা জলে ও স্থলে সে সময় কি পরিমাণ উদ্ভিদ ছিল তা বের করে ফেলতে পারেন। উপাত্ত সংগ্রহের পর গবেষকরা অনুভূমিক অক্ষে সময় আর উল্লম্ব অক্ষে কার্বন-১৩ ‘র আনুপাতিক পরিমাণ বসিয়ে লেখ অংকন করেন। কে/টি বিলুপ্তির এমন লেখচিত্রে দেখা গেল, কার্বন-১৩ ‘র পরিমাণ হঠাৎ করে একেবারে কমে গেছে এবং পরে আবার বেড়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সে সময় সংঘর্ষের কারণে উদ্ভিদ প্রজাতির বিশাল অংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পরে আবার ফিরে এসেছে। স্থলভাগের বড় বড় গাছ এবং জলভাগের ছোট ছোট প্ল্যাংকটন সবার জন্যই এটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনটি গণবিলুপ্তির সময় কার্বন-১৩ 'র সাথে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের আদর্শ পরিমাণের অনুপাত দেখানো হয়েছে এখানে। ০-দ্বারা দুটির পরিমাণ সমান বোঝায়। আর যত ঋণাত্মকের দিকে যেতে থাকে কার্বন-১৩ 'র পরিমাণ ততো কমে। অর্থাৎ উপরের দিকে কার্বন-১৩ কমছে আর নিচের দিকে বাড়ছে।

কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ গণবিলুপ্তির লেখচিত্র বলে একেবারে ভিন্ন কথা। দেখা যায়, কার্বন-১৩ ‘র আনুপাতিক পরিমাণ ৫০,০০০ থেকে ১ লক্ষ বছরের ব্যবধানে কখনও কমেছে, আবার কখনও বেড়েছে। অর্থাৎ সে সময় জীবজগতের একটি অংশ কখনও বিলুপ্ত হয়েছে এবং কখনও আবার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যেন ছিল ধ্বংস হওয়া। এ ধরণের ধ্বংস-বিলয় গড়ন সৃষ্টির একটি কারণ হতে পারে, বারবার গ্রহাণু জাতীয় বহির্জাগতিক বস্তুর আঘাত। কিন্তু, খনিজ রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করে সে সময় কোন গ্রহাণু আঘাত করেছে বলে জানা যায় না।

অনেকে মিলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটনাগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন। কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত এমন কোন কার্বন অণুর সন্ধান পায়নি যাতে বহির্জাগতিক গ্যাস আটকা পড়ে আছে। সে সময়ের একটি আঘাতপ্রাপ্ত কোয়ার্জের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু, অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রতলে ও অ্যান্টার্কটিকার বরফের নিচে প্রাপ্ত এই কোয়ার্জ খাদগুলো আসলেই সংঘর্ষ খাদ নাকি নিছক প্রাকৃতিক খাদ তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ৪র্থ গণবিলুপ্তির সময়কার যে ইরিডিয়াম স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমাণ এতো কম যে তা মোটেই গণবিলুপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়। কে/টি বিলুপ্তির মত বহির্জাগতিক বস্তুর সংঘর্ষ যদি আগের বিলুপ্তিগুলো না ঘটিয়ে থাকে, তবে এর প্রকৃত কারণ কি? নতুন গবেষণা বিজ্ঞানীদের বলছে, পৃথিবী নিজেই শত্রুতা করে তার অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে এবং হয়তো তা-ই সে করেছিল।

তবে আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের বিবর্তন বোঝার জন্য তাৎক্ষণিক বিলুপ্তি বনাম ধীর বিলুপ্তির বিতর্কের আরও গভীরে না গেলেও চলবে। কারণ সর্বশেষ গণবিলুপ্তির পেছনে মুখ্য ভূমিকা যে বহির্জাগতিক গ্রহাণুটিরই ছিল এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবী সম্পূর্ণ জাগতিক উপায়েও প্রাণের জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে আবার বহির্জাগতিক কোন অনুপ্রবেশকারীও অনুকূল বসুন্ধরাকে প্রাণের জন্য বিরূপ করে দিতে পারে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে ৬.৫ কোটি বছর পূর্বে যে অনুপ্রবেশকারী ডাইনোসরদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে মানুষের পূর্বপুরুষদের বিবর্তনের পথ সহজ করে দিয়েছিল তার প্রতিদান দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা তা বলা দুষ্কর। কারণ এই আমাদের কারণেই বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে, আমরা নিজেরাই এখন পৃথিবীকে প্রাণের জন্য প্রতিকূল করে দিচ্ছি।

তাই ভবিষ্যতে জীবকূলকে টিকিয়ে রাখতে হলে বর্তমানে যেমন পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে হবে তেমনি ভবিষ্যৎ দুর্যোগের জন্যও নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। কারণ সৌরজগতে গ্রহাণুর কোন অভাব নেই। মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে অসংখ্য গ্রহাণুর একটি বেষ্টনী আছে। ছোট ছোট গ্রহাণুর পৃথিবীর দিকে ধাবিত হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। পৃথিবীর সাপেক্ষে তাদের বেগও অনেক বেশি। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে এদের অধিকাংশই খুব ছোট, বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর অনেকগুলো আবার প্রচণ্ড তাপ ও চাপে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এসব টুকরোর ভূপৃষ্ঠে পতনকেই আমরা উল্কাপাত বলি। কিন্তু কয়েক কোটি বছরে একবার বিশাল বড় কোন গ্রহাণুও চলে আসতে পারে আমাদের দিকে। আর তখনই বিপদ। প্রচণ্ড বেগের কারণে ভূপৃষ্ঠের সাথে সংঘর্ষের পর তারা অভাবনীয় পরিমাণ শক্তির উদ্ভব ঘটায়। বুলেটের ক্ষত গরম থাকে যার কারণ বুলেটের উচ্চ বেগ। চিকশুলুব খাদ সৃষ্টিকারী গ্রহাণুর বেগ বুলেটের চেয়েও বেশি ছিল এবং তার ভর ছিল কয়েক বিলিয়ন টন।

ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল বেগে ধাবমান সেই গ্রহাণু ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ার পর যে শব্দ হয়েছিল তার তীব্রতা আমরা ভাবতেও পারি না। হয়ত অধিকাংশ প্রাণী সেই শব্দে চিরতরে বধির হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট আগুনের হাত থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল তাদেরকে হয় বাতাসের প্রাণনাশী ঝাপ্টার সম্মুখীন হতে হয়েছে নয়তো ১৫০ মিটার উঁচু সুনামিতে ডুবে মরতে হয়েছে। এর পাশাপাশি আবার ছিল প্রচণ্ড তীব্রতার ভূমিকম্প। এ তো গেল কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথা। সংঘর্ষের পরিণামও কোন অংশে কম ভয়ানক ছিল না। সকল বনভূমিতে আগুন লেগে গিয়েছিল, ছাইভস্ম আর ধূলিতে আকাশ এতোটাই ঢেকে গিয়েছিল যে প্রায় দুই বছর সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারেনি। এতে অধিকাংশ উদ্ভিদ মরে গিয়ে পৃথিবীর খাদ্যচক্র থামিয়ে দিয়েছিল।

এমন বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার বিকল্প নেই। এটা সত্যি যে, আমাদের জীবদ্দশায় এদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারি বলেই তো আমরা মানুষ। সত্যি বলতে, পৃথিবীর দিকে স্টার ট্রেকের ভাষায় কলিশন কোর্সে রত কোন গ্রহাণুকে ঠেকানোর উপায় আমাদের জানা আছে, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে। আজ থেকে কয়েক দশক আগের পরিকল্পনা ছিল এমন কিছু হলে মানব সভ্যতার সকল জ্ঞান কম্পিউটারে পুরে ভূগর্ভে রেখে দেয়া হবে, সাথে রাখা হবে কিছু নির্বাচিত মানুষকে। বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ যে এসব বিশেষ মানুষ নির্বাচনের মত অসম্ভব কাজ আমাদেরকে আর করতে হবে না। কৃত্রিম উপগ্রহে করে কোন শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা পাঠিয়ে দেয়া হবে গ্রহাণু-পৃষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য। বিস্ফোরণে গ্রহাণু পূর্বের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তবে এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে মহাকর্ষীয় ট্রাক্টর- গ্রহাণুকে আবর্তনরত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যা মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে একটু একটু করে গ্রহাণুটিকে আগের কক্ষপথ থেকে সরিয়ে আনবে।

তাহলে বলা যায়, আমাদেরকে ধ্বংস করতে প্রকৃতির বেশ কষ্টই হবে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও কিন্তু আমাদের মতোই সফল ছিল। আমাদের অস্তিত্ব আছে তার অর্থই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাঁচ পাঁচটি বড় গণবিলুপ্তির পরও টিকে ছিলে। কখনো কখনো বধির আর অন্ধ হয়ে গেলেও কেবল প্রজনন শক্তিটি ধরে রেখেছে তারা। হয়তো বিলুপ্তির সময় নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমিয়ে ছিল, আর দুর্যোগ শেষে নতুন পরিবেশের শতকরা একশ ভাগ সদ্ব্যবহার করেছে। সেই সব পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা যাব না। কিন্তু শেষ তথা কে/টি বিলুপ্তির সময় আমাদের যে পূর্বপুরুষরা টিকে ছিল তাদের বিবর্তন সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়।

ইতিমধ্যেই বলেছি, ক্রিটাশিয়াস যুগে সরীসৃপ তথা ডাইনোসরদের দাপটে স্তন্যপায়ীরা মিইয়ে থাকতো, কিন্তু কে/টি বিলুপ্তির পর ডাইনোসরবিহীন পৃথিবী পেয়ে এরা পুরো পৃথিবী ছেয়ে ফেলে। এই বেঁচে যাওয়া স্তন্যপায়ীদের মাঝে আমাদের প্রাইমেট পূর্বপুরুষরাও ছিল কিনা সে নিয়ে বিতর্ক আছে। বর্তমান প্রাইমেটদের ডিএনএ পরীক্ষা করে জানা গেছে প্রাণবৃক্ষের প্রাইমেট শাখাটির উদ্ভব আজ থেকে প্রায় ৮.৫ কোটি বছর পূর্বে। এটা সত্যি হলে কে/টি বিলুপ্তির আগেই প্রাইমেটদের অস্তিত্ব ছিল এবং তারা বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু প্রাচীনতম প্রাইমেট ফসিলটি ৫.৫ থেকে ৫.৮ কোটি বছর পূর্বের। আমি এখানে ধরে নিচ্ছি, কে/টি বিলুপ্তির পরই প্রাইমেটদের উদ্ভব ঘটেছে, কেবল এই জন্য যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এমনটি ধরে নেন। তবে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অনেকে মনে করেন ডাইনোসরদের যুগেই প্রাইমেটদের অস্তিত্ব ছিল।

প্রাইমেটদের বিবর্তন

কে/টি বিলুপ্তি থেকে বেঁচে যাওয়া স্তন্যপায়ীদের দিয়েই প্রাইমেট বিবর্তনের কাহিনী শুরু করা যুক্তিযুক্ত। ঠিক কতগুলো স্তন্যপায়ী প্রজাতি বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক কতটুকু এ নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। বর্তমানে এ বিষয়ক অন্তত তিনটি মডেল আছে যা রিচার্ড ডকিন্স তার “দি অ্যানসেস্টরস টেইল” বইয়ে উল্লেখ করেছেন:

১। মহা বিস্ফোরণ মডেল: এটা স্থানকালের মহা বিস্ফোরণও নয় আবার ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণও নয় তবে ক্যামব্রিয়ানের একটু কাছাকাছি। কারণ এটাও প্রজাতির বিস্ফোরণ। এতে বলা হয়, কেবল একটি স্তন্যপায়ী প্রজাতি কে/টি বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। একটি প্রজাতি থেকে খুব কম সময়ে অনেক প্রজাতি হতে হলে ঠিক মহা বিস্ফোরণই প্রয়োজন। এই মডেল অনুসারে প্রাণবৃক্ষে সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর শাখা কে/টি বিলুপ্তির পরে একসাথে মিলিত হয়।

২। বিলম্বিত বিস্ফোরণ মডেল: এই মডেলও মনে করে কে/টি বিলুপ্তির পর স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংখ্যায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল, কিন্তু বিলুপ্তি থেকে কেবল একটি প্রজাতি রক্ষা পায়নি, অনেকগুলো রক্ষা পেয়েছে। প্রাণবৃক্ষে সকল স্তন্যপায়ীর শাখাগুলো একটি শাখায় মিলিত হয় কে/টি বিলুপ্তিরও আগে, সেই ক্রিটাশিয়াস যুগে। ডাইনোসররা প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার পর ছুঁচোর মত বেশকিছু প্রজাতি বেঁচে ছিল এবং সুযোগ পেয়ে তাদের একেকটি থেকে একেক ধরণের স্তন্যপায়ীর জন্ম হয়েছে। একটি প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েছে মাংসাশী স্তন্যপায়ীরা, আরেকটি থেকে প্রাইমেট। বেঁচে থাকা সবগুলো ছুঁচো প্রজাতি প্রায় কাছাকাছি ধরণের হলেও তাদের সবার সাধারণ পূর্বপুরুষ বাস করতো ডাইনোসরদের যুগে। এখন থেকে আমরা সাধারণ পূর্বপুরুষকে ইংরেজি অনুসরণ করে কনসেস্টর (common+ancestor=concestor) ডাকব।

৩। বিস্ফোরণহীন মডেল: কে/টি বিলুপ্তি স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের ইতিহাসে বড় কোন যুগসন্ধিক্ষণ নয়। অর্থাৎ এ সময় স্তন্যপায়ী বিবর্তনের ইতিহাসে কোন ছন্দপতনই ঘটেনি। এই মডেল অনুসারেও আমাদের সবার পূর্বপুরুষরা ডাইনোসরদের যুগেই বাস করতো, এবং সে যুগেই প্রাইমেট সহ আরও বেশ কিছু প্রজাতি বিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল হচ্ছে দ্বিতীয়টি। এটা সত্যি যে, স্তন্যপায়ীদের পূর্বপুরুষরা ডাইনোসরদের যুগেও ছিল, কিন্তু তখন তাদের খুব বেশি বৈচিত্র্য ছিল না। ডাইনোসরদের বিলুপ্তির পরই কেবল তাদের পার্থক্য বাড়তে শুরু করেছে, অর্থাৎ প্রাণবৃক্ষের শাখাগুলোতে আরও প্রশাখা গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। আনুমানিক ১০.৫ কোটি বছর পূর্বে সকল স্তন্যপায়ীদের কনসেস্টর বাস করতো। এরপর ৪ কোটি বছরে তাদের থেকে কয়েকটি প্রজাতির উদ্ভব ঘটলেও তারা একে অপরের থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না। ৬.৫ কোটি বছর পূর্বে পার্থক্যগুলো হু হু করে বাড়তে শুরু করে। অল্প সময়ে বৈচিত্র্য এত বেড়ে যাওয়ার একটা গালভরা নামও আছে: অ্যাডাপ্টিভ রেডিয়েশন বা অভিযোজনীয় বিকিরণ।

গত সাড়ে ছয় কোটি বছরে প্রাইমেটদের বিবর্তন বুঝতে হলে ভৌগলিক সময়-স্কেলের সাথে পরিচয় থাকাটা জরুরী। কে/টি বিলুপ্তির আগের Era-র নাম মেসোজোয়িক, আর পরেরটির নাম সেনোজোয়িক। মেসোজোয়িক এরাকে তিনটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়: ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটাশিয়াস। সেনোজোয়িক এরাকে আগে দুটি পিরিয়ডে ভাগ করা হতো: টার্শিয়ারি (৬.৫ কোটি থেকে ২০ লক্ষ বছর) ও কোয়াটার্নারি (২০ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে বর্তমান)। তবে বর্তমানে একে ভাগ করা হয় তিনটি পিরিয়ডে: প্যালিওজিন (৬.৫ থেকে ২.৩ কোটি), নিওজিন (২.৩ কোটি থেকে ২৫ লক্ষ বছর) ও কোয়াটার্নারি (২৫ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে বর্তমান)। প্যালিওজিন পিরিয়ডে আবার আছে তিনটি ইপক প্যালিওসিন, ইউসিন এবং অলিগোসিন। একইভাবে নিউজিন পিরিয়ডের দুটি ইপক হচ্ছে মায়োসিন ও প্লায়োসিন আর কোয়াটার্নারি পিরিয়ডের দুটি ইপক প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন। নিচের টেবিলে সবগুলো ইপকের সময়সীমা উল্লেখ করা আছে।

মেসোজোয়িক এরার শেষদিকেই প্রাইমেট বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন শুরু হয়েছিল। সে সময় পৃথিবীর রূপ ছিল বর্তমান থেকে অনেক আলাদা। মহাদেশগুলো বর্তমান অবস্থানে ছিল না, তাদের আকৃতিও ছিল বেশ ভিন্ন। উত্তর আমেরিকা তখনও ইউরোপের সাথে যুক্ত কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার সাথে নয়। ভারত তখনও এশিয়ার সাথে মেলেনি তবে তার দিকে এগোচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা ছিল অ্যান্টার্কটিকার খুব কাছে। অধিকাংশ স্থলভূমিতেই উষ্ণ ক্রান্তীয় বা উপ-ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করছিল।

মেসোজোয়িক এরার শেষে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেখলে আমাদের মনে হবে কোন ভিনগ্রহে চলে এসেছি। কারণ তখনও আমাদের পরিচিত অধিকাংশ জীবের জন্ম হয়নি। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ছিল কিছু প্রাচীন ধরণের ডিম পাড়া প্রাণী যাদেরকে আধুনিক প্লাটিপাসদের পূর্বপুরুষ বলা যেতে পারে। ছিল অপোসামের মত কোমরে ঝুলিবিশিষ্ট কিছু প্রাণী যাদেরকে বর্তমানে মারসুপিয়াল অববর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ক্যাঙ্গারুও এমন একটি প্রাণী। মারসুপিয়ালদের থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলাদা করা যেতো কিছু স্তন্যপায়ীকে। তা হল এপিপিউবিক (epipubic) অস্থি। শ্রোণীচক্রের হাড় থেকে বের হওয়া এই অস্থিটি বর্তমান ক্যাঙ্গারুদেরকে কোমড়ের ঝুলি ধরে রাখতে সাহায্য করে। মেসোজোয়িক এরার শেষ দিকে কিছু কীটভূক স্তন্যপায়ী এই হাড়টি হারিয়ে ফেলে, এরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। এদর সাধারণ নাম প্ল্যাসেন্টাল (placental) স্তন্যপায়ী। বর্তমানের তৃণভোজী গবাদি পশুরাও প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ী, তবে তখনও তৃণভূমির জন্ম হয়নি বিধায় এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাঠবিড়ালি বা ছোট ছোট বীজভূক পাখিও আসেনি, কারণ ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদেরও জন্ম হয়নি তখন। কিন্তু প্রশস্ত পাতাবিশিষ্ট গাছে বড় বড় বনভূমি গঠিত হচ্ছিল।

প্রাইমেটদের মত প্রথম প্রাণীগুলো দেখতে ছুঁচো ও কাঠবিড়ালির মতোই ছোট ছিল। উত্তর আফ্রিকায় পাওয়া সামান্য কিছু ফসিল থেকে জানা যায়, এরা উষ্ণ ও সিক্ত গেছো পরিবেশে চলাফেরা করতো। তাদের দৃষ্টিশক্তি সম্ভবত যথেষ্ট ভাল ছিল এবং গাছ বেয়ে ওঠার জন্য হাত-পায়ে নখরবিশিষ্ট প্যাড ছিল। তবে এতো কম ফসিল থেকে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব না। এটুকু বলা যায় যে, এসব প্রাক-প্রাইমেটরা বাস্তুসংস্থানে বড় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি যেটা পেরেছে প্রথম তৃণভোজী বৃহৎ স্তন্যপায়ীরা। কে/টি বিলুপ্তির পর সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তনই আসলে এই তৃণভোজীদের হাত ধরে এসেছিল। ঘাস-পাতা খেতে এদের জুড়ি ছিল না। তৃণভোজীদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পেরে মাংসাশীরাও এবার ভাল রকমের সাফল্য লাভ করে। কুকুর, বিড়াল, ভালুক- এসব শিকারী প্রাণীদের উদ্ভব সে সময়টাতেই। নতুন পরিবেশ পেয়ে এ ধরণের অনেকগুলো প্ল্যাসেন্টাল প্রজাতির বিবর্তন ঘটে। এদের উদ্ভব যেহেতু উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার যুক্ত মহাদেশে ঘটেছিল সেহেতু অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনিতে এদের একেবারেই দেখা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকা ২ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকার সাথে মিলে যাওয়ার পর কুকুর-বিড়ালরা সেখানে যায় যে কারণে আবার সেখানকার অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

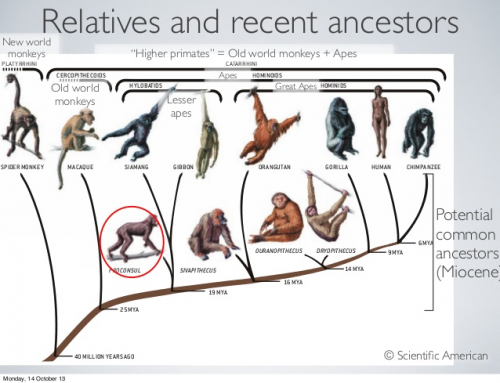

আনুমানিক ৬.৩ কোটি বছর পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন ঘটে। প্রাণবৃক্ষের প্রাইমেট শাখাটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্যই এটি এমন তাৎক্ষণিক কোন ব্যাপার নয়, এবং বাস্তবিক অর্থে এমন কোন বিভাজন রেখা টানাটাও বৈজ্ঞানিক নয়। কিন্তু আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, আদিতে সকল প্রাইমেটই দেখতে একরকম ছিল, ৬.৩ কোটি বছর পূর্বে ডাইনোসরবিহীন পৃথিবী পেয়ে তাদের পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমরা দুই ধরণের প্রাইমেটের সাক্ষাৎ পাই: স্ট্রেপসিরাইন (মোচড়ানো নাক) ও হ্যাপ্লোরাইন (সরল নাক)। পূর্বের অধ্যায়ে প্রাইমেটদের শ্রেণীবিন্যাস পড়তে গিয়ে আমরা এদের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। সেখানে আমরা কেবল শ্রেণীবিভাগ দেখেছিলাম। এবার নিচের ছবিতে দেখব ইতিহাসের ঠিক কোন যুগটাতে এই পরিবর্তনগুলো প্রকট হতে শুরু করেছিল। প্রাইমেটদের পুরো ইতিহাসই এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব আমরা।

রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে: স্ট্রেপসিরাইন-হ্যাপ্লোরাইন বিভাজনের পর আরেকটি বড় পরিবর্তন আসে আনুমানিক ৫.৮ কোটি বছর পূর্বে। এ সময়ের পর হ্যাপ্লোরাইনদের মধ্যেও বৈচিত্র্য আসে। প্যালিওসিন যুগের শেষ সময়টা প্রাইমেটদের বিবর্তনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আদিমতম প্রাইমেটদের কয়েকটি প্রজাতির উদ্ভব ঘটে এ যুগে। মরক্কোতে ৬ কোটি বছর পূর্বের একটি ভূতাত্ত্বিক স্তরে প্রাইমেটদের ফসিল পাওয়া গেছে। তবে তারা বর্তমানের প্রাইমেটদের চেয়ে অনেক আলাদা ছিল, দেখতে হয়ত ছিল কাঠবিড়ালির মত ছোট। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের আঁকড়ে ধরার উপযোগী হাত গঠিত হচ্ছিল এবং খুব সম্ভবত স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টিশক্তিও গড়ে উঠছিল। ৫.৮ কোটি বছর পূর্বে হ্যাপ্লোরাইনদের যে দুটি বৈচিত্র্য দেখা যায় তার একটি টারশিয়ার যারা এই দীর্ঘ সময়ে পরিবর্তিত হয়নি বললেই চলে। আরেকটি হচ্ছে অ্যানথ্রোপয়েড বা সিমিয়ান যাদের আবার অবিশ্বাস্য হারে পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সিমিয়ানদের বংশধরই আমরা।

[বাকি অংশ পরের পর্বে]

লেখা টি খুব ভাল লেগেছে। ভাষার সারল্য,বর্ণনার সাবলীলতা,তথে৴র বিশালতা, সব মিলে আমি মুগথ্। (Y)

অনেক অনেক সুন্দর।

[…] প্রকাশ: মুক্তমনায় আলাদা দুই খণ্ডে – প্রথম খণ্ড – দ্বিতীয় […]

এ পর্বটা অসাধারণ হয়েছে! কী পরিমান পড়াশুনা, পরিশ্রম, আর একনিষ্টতা বিনিয়োগ করতে হয়েছে ভাবতেই শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে!

পরের পর্বটা পড়ে একবারে মন্তব্য জানাবো।

একটা জগৎবিখ্যাত ছবি দিয়ে শুরু হওয়া একটি পোষ্টে যে এত কিছু পাব ঘুণাক্ষরে ও বুঝতে পারিনি। আর অন্য সাধারন বিবর্তন তত্বের মাথামোটা ও দুর্বোধ্য পোষ্ট হিসেবেই এটা ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু পড়া শুরু করার পর বুঝতে পারলাম কী একটা অসাধারণ লেখা । সত্যি অনেক সাবলীল ভাষায় এই লেখাটা বিবর্তন তত্ব সম্পর্কে ভালো জ্ঞান ই পেলাম। সবচেয়ে ভালো লাগলো পাঠককে এমন দুর্বোধ্য বিষয়ে আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষমতা আপনার। সত্যি অসাধারণ। বাকী মন্তব্য দ্বিতীয় পোষ্টে করবো আশা করি। ভালো থাকবেন ।

হে মুহম্মদ, তোমার নবুয়ত্ব দেখিয়া আমি মুগ্ধ। হেরা পর্বতের গুহায় এই ধরণের ওহি নাজিল হইলে মানব জাতি উপকৃত হইতো। মরু মুহম্মদের দ্বারা যখন হইলো না, বিবর্তন-মুহম্মদই ভরসা।

‘বলা হয়’ হবে মনে হয়। এ ছাড়া আর ভুল পাওয়ার বা ধরার সাধ্য আমার হইলো না।

আরো এ ধরণের ওহি আসুক।

😀

ওহি আসবে নিয়মিত। বানান ভুল ধরায় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

চমৎকার সূচনা, এরকম কিছু একটা দিয়েই কিন্তু বইটারও প্রথম অধ্যায় শুরু হতে পারে। ডকিন্স তার ধর্মের উপযোগিতা লেখাটাতে শিশুদের জন্ম থেকে ধর্ম শেখানোর ব্যাপারটার বিবর্তনীয় দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেখান থেকে কিন্তু দুই একটা উদ্ধৃতি দিতে পারো ইচ্ছা করলে, বহুকাল আগে লেখাটা অনুবাদ করেছিলাম এখানে।

তাই কী? অনেকেই এটা মনে করেন, তবে আমার কিন্তু মনে হয় আমাদের উৎপত্তির ব্যাপারগুলো বেশ জটিল, এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে পারার আগে বিজ্ঞানকে বেসিক কিছু প্রশ্নের দেওয়াল ডিঙ্গাতে হয়েছে। এইভাবে চিন্তা করাটা প্রাকৃতিক বা সহজাতভাবে বোধ হয় সম্ভব না। উনিশ শতকের আগে কী আসলেই সেটা সম্ভব ছিল? আমার কাছে তো মাঝে মাঝে মনে হয় ডারউইনই তার সময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন। অরিজিন অফ স্পেশিজ বের হওয়ার মাত্র কয়েক বছর আগে সেল থিওরী দেওয়া হয়। এর আগে আমরা আমাদের দেহ কী দিয়ে তৈরি তাইই জানতাম না। আর তারপর ডিএনএর কথা জানতে লেগে গেছে আরও একশ বছর। আমরা গত এক দেরশ’ বছরে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছি সেটা ভাবলেও মাঝে মাঝে অবাক লাগে। (বাকি ফিডব্যাক পরে দিচ্ছি)।

সেটা ঠিক জটিল। কিন্তু সূচনাটা কি গ্রিকরা করতে পারতো না? যেমন ডারউইনের মত না পারলেও ক্যারোলাস লিনিয়াস যা করেছে সেটা তো গ্রিকরাও চাইলেই করতে পারতো। কোপের্নিকুস বা জোর্দানো ব্রুনোরা যা করেছে সেটাও কিন্তু গ্রিকদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল। গ্যালিলিওর কিছু পরীক্ষণমূলক কাজেও খুব আধুনিক কোন যন্ত্রের দরকার পরে না। সেদিক দিয়ে গ্রিকদের পরীক্ষণবিমুখতা কে কি বিজ্ঞানের বিলম্বিত সূচনার কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না?

এখানে কিন্তু একেবারে বিবর্তন আবিষ্কার করে ফেলার কথা বলছেন না ভদ্রলোক, বরং মানুষের উদ্ভব নিয়ে পর্যবেক্ষণমূলক কিছু কাজ শুরুর কথা বলছেন সেটা যতো ছোটই হোক না কেন, আনাক্সিমান্দ্রোস নাকি এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন তবে তার তেমন কোন উত্তরসূরী নেই, হয়তো সক্রেটিসের বিশাল প্রভাবের কারণে।

বিবর্তন নিয়ে এমন হৃদয়গ্রাহী লেখা বাংলায় বন্যাদি ছাড়া মনে হয় আর কেউ লিখেনি। খুব আরাম পাচ্ছি সিরিজটা পড়ে। কি আর বলবো, হ্যাটস অফ!

[img]http://blog.mukto-mona.com/wp-content/uploads/2012/04/earth-history.gif[/img]

(হয়তো টাইপো ভুলের কারণে) উপরের রেখা চিত্রের ডান পাশের উলম্ব রেখার ইউলো কালারের রেখাটা ৩০-৩৫ কোটির জায়গায় সম্ভবত ৩০০-৩৫০ কোটি বৎসর হবে ।

লেখাটা এতো তথ্যপূর্ণ, ভাবছিলাম একবার পড়া শেষ হওয়ার পর আবার পড়া শুরু করবো কিন্তু নীড় পাতায় গিয়ে দেখি ২য় পর্বটা এসে গেছে! তাই আর লোভ সামলাতে পারলাম না, অগত্য ২য় টা পড়া শুরু করলাম। সত্যিই অসাধারণ লেখা…..

@জিল্লুর রহমান, অনেক ধন্যবাদ ধরিয়ে দেয়ার জন্য। হ্যা, ৩৫০ ও ৩০০ কোটি হবে। 🙂

সব শুরুর পিছনে একটা কারন থাকে। এই কারন টা কি?

Let us examine the theory that twenty billion years

ago, the universe with all its suns, stars and planets

as we know them did not exist, and that space was

scattered over with matter, not in solid form, but in

the form of basic particles — electrons and protons.

At that time matter was static and in perfect

equilibrium. From the mathematical viewpoint, this

balance was such that any disturbance whatsoever,

no matter how slight, was bound to affect it in its

entirety and was also bound to go on increasing. If

we concede the initial disturbance, we can fall in

with the mathematicians’ view that all other

subsequent events are explainable by mathematics.

The theorists liken the disturbance in the ‘cloud’ of

matter to the churning up of a tub of water by a

human hand. But, in the peace and quiet of the

universe, who or what brought about this

disturbance?

@ফারুক,

সাতক্ষীরার আল্লাহ।

[img]http://i1088.photobucket.com/albums/i332/malik1956/satkhira2.jpg[/img]

@আকাশ মালিক,সাতক্ষীরার আল্লাহ শান্তিপূর্ন ও শান্ত মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলার ঢেউ তুলেছেন জেনে খুশি হলাম।

যদিও উত্তরটা আমার পছন্দ হয়েছে , তবুও আপনার এমন দাবীর পিছনে বৈজ্ঞানিক প্রমান হাজির করুন। আপনার মুখের কথাতো আর আমি মেনে নিলেও বিজ্ঞানমনস্করা মেনে নেবে না। তারা চাইবে বৈজ্ঞানিক প্রমান।

@ফারুক, ভাই যেখানে সেখানে ল্যাদানো কি ঠিক? প্লিজ আপনার ঈশ্বরগিরি মসজিদে গিয়ে করুন। এখানে এ বিষয়ক অর্থহীন বিষয় উত্থাপন করবেন না, এতে মন্তব্যের মোড় ফালতু দিকে ঘুরে যায়।

@ফারুক,

এখানে লেখক শিরোনামে তিনটি প্রশ্ন দিয়ে লেখা শুরু করেছেন। আপনার কাছে যদি এই তিনটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর জানা থাকে যা বিজ্ঞান সমর্থিত তা উপস্থাপন করুন। কিন্তু এই যে উপরে নাম ধাম কিছু নেই কোত্থেকে কার একটা ইংরেজি কোটেশন তুলে দিলেন, তা কি ঠিক হলো?

আসুন সাতক্ষীরায় আগুন কেন প্রশ্ন নিয়ে আমরা সেখানেই আলোচনা করি।

দারুন লিখেছেন।

প্রশ্ন করাটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্বপূর্ন।

@আকাশ মালিক,

তার অনুগত পান্ডারা তার কাছ থিকা ডিস্টার্বেনসের কেমন সবক নিছে দ্যাহেন না!

অসাধারণ বললেও কম বলা হবে। তোমার লেখার মান ধাবমান অশ্বের গতিতে উল্লম্বমুখী।

চমৎকার লেখা। খুবই ভালো লাগলো। ধন্যবাদ লেখককে।

(F) (F) (F)

সবটা এখনো শেস করতে পারি নাই

এ্যাডমিনদের দৃষ্টিআকর্ষণ করছি,

দয়া করে একটি বিষয় খেয়াল করুন- পি.ডি.এফ ফরম্যাটে প্রত্যেকটি পোষ্ট ডাউনলোড করার জন্য যে সুবিধাটি আপনারা এ্যাড করেছেন, আমি খেয়াল করলাম সেখান থেকে ডাউনলোডের সময় কিছু পিকচার/প্রায় সবই, ফাইলে এ্যাড হয়না। তাই দয়া করে যদি চেষ্টা করতেন বিষয়টা ভালমত তৈরি করতে, তবে আমরা সাধারণ পাঠকেরা খুবই উপকৃত হতাম।

তবে এর জন্য আপনাদের বারতি ধন্যবাদ দিতেই হয়- কারণ এমন সুন্দর ব্যাবস্থার জন্য আমরা পোষ্টগুলি নিজেদের সংরক্ষণে রাখতে পারছি ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য।

ধন্যবাদ সবাইকে……….

@ডিজিটাল আসলাম,

আসলে পিডিএফ বানাতে 3rd party সাইটের স্ক্রিপ্টের সাহায্য নেয়ায় আমাদের খুব একটা ঠিক-ঠাক করার সুযোগ নেই এক্ষেত্রে,তবে আমি সময় করে চেষ্টা করবো বিষয়টি দেখার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ফিডব্যাকের জন্য,এটা কাজ করতে খুবই সাহায্য করে।

@ডিজিটাল আসলাম, গুগল ক্রোম ব্রাউজার থেকে প্রিন্ট ক্লিক করে (ডানে উপরে রেন্স সিম্বলের আন্ডারে) পিডিএফ হিসেবে সেভ করলে সব ছবি আসে, কিন্তু ক্রোমের সমস্যা হল মাঝে মাঝে ২/১ লাইন বাংলা পড়া যায় না

ভেবেছিলাম এখন পড়বো না, পরে পড়বো। কিন্তু একটু শুরু করেই ভুল করেছি, শেষ না করে উঠতে পারলাম না। চমৎকার গল্প, আকর্ষণ এড়ানো দায়। বিশেষ করে গোগাঁর ছবি আর কাহিনী দিয়ে শুরুটার আবেদনই আলাদা।

মহাকর্ষীয় ট্রাক্টর তো রীতিমতো থ্রিলিং! দুর্বল মহাকর্ষ বল কাজে লাগিয়ে এত শক্তিশালী কাজ করা যায় ধারণাই ছিলো না। দ্রুতগতিতে ধাবমান বিশাল গ্রহাণুটিকে আগের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করতে কৃত্রিম উপগ্রহের যে বিশাল ভর, গতি ও সময় লাগবে, সেসব সীমাবদ্ধতার ব্যাপারগুলোও মজাদার!

লেখায় লেখের বর্ণণা থাকলেও, এধরনের লেখচিত্র স্বচক্ষে দেখতে পারলে আরো আকর্ষণীয় হতো।

(F) (F)

@প্রতিফলন, আপনার অনুরোধে কার্বন-১৩ ‘র লেখচিত্রটা লেখায় যোগ করে দিলাম। আবার চেক করতে পারেন।

মন্তব্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

@শিক্ষানবিস, বৈজ্ঞানিক রুপকথা ,ভালো লাগলো। আশা করি সামনে আরো সায়েন্স ফিকশন কাহিনি পড়ব।

@মরুঝড়,

ওইসব পড়েই তাহলে আপনার এই হাল হয়েছে?সব লেখা যা সৃষ্টি তত্বের বিরুদ্ধে যায়, সেগুলোই আপনার কাছে সায়েন্স ফিকশন মনে হয়?

ভাল কথা, মেলাদিন পর দেখলাম যে মিয়া ভাই কে। এতদিন ছিলেন কই? 🙂

@অর্ফিউস, ভাই এই ঢাকা শহরেই ছিলাম, পিসি তে ঝামেলা ছিল। সেট আপ দিলাম কিছু দিন আগে। কথায় আসি- সৃষ্টি বাদ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আমিও ভেবেছি বিস্তর। কিন্তু কোনভাবেই মানা যায়না। যেমন -আপনি বলুন তো, আম গাছ থেকে আম পড়েছে এটা মানা সহজ নাকি হাওয়া থেকে মানে শুন্য থেকে আম পড়েছে এটা মানা সহজ। সৃষ্টিকর্তা সব সৃষ্টি করেছেন এটা মানবেন নাকি এমনি এমনি হয়েছে এটা মানবেন? বাকি থাকে আপনাদের বিবর্তন বাদ- এ যাবত সব বিবর্তন বাদীকেই জিজ্ঞেস করলাম-ভাই, পৃথিবীর প্রথম প্রাণ কিভাবে এল? পৃথিবীতে পানি এল কিভাবে? তারা কেউ উত্তর দিচ্ছেন না, বোধ হয় ব্যস্ত। যাক ,কি খবর আপনার, ভাল আছেন তো? ও ভাল কথা ,আমার প্রশ্ন দুটি গুগলে সার্চ করতে পারেন তারপর দেখেন বিজ্ঞানীরা মজার মজার সব কথা বলেছেন।