ভূমিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার পিনাকল পয়েন্টের গুহামুখে

ডঃ কার্টিস মারিয়ান যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। আফ্রিকার মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তের একটি গুহা, পিনাকল পয়েন্ট – মাটি আর সমুদ্র হাত ধরাধরি করে যেন মিশে গেছে আকাশের নিলীমায়। ঠিক এমনি করেই কি আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এই গুহাগুলোতে দাঁড়িয়ে পৃথিবী আর আকাশের মিশে যাওয়া দেখে রোমাঞ্চিত হত? আজ প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন মানুষের ভীড়ে পৃষ্ট হয়ে ভাবতেও কষ্ট হয় যে একদিন আফ্রিকা মহাদেশের কোন এক অঞ্চলে মাত্র কয়েক হাজার হোমো স্পেপিয়েন্সের বিচরণ ছিল ! সেই ছোট্ট জনগোষ্ঠি থেকেই আমরা ছড়িয়ে পড়েছি পৃথিবীর আনাচে কানাচে,বসতি স্থাপন করেছি প্রতি ইঞ্চি বাসযোগ্য ভূমিতে।

বংশগতীয় গবেষণা এবং ফসিল রেকর্ড থেকে আমরা এখন মোটামুটি নিশ্চিতভাবে জানি যে প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে আধুনিক মানুষের প্রজাতির (homo sapiens) উদ্ভব ঘটে। এটা নিয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এর পরপরই কোন এক সময় আমাদের প্রজাতির জনসংখ্যা কমতে কমতে প্রায় ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিল। আমরা আজ পৃথিবীব্যাপী জৈব বৈচিত্র এবং সঙ্কটাপন্ন প্রজাতির জীবদের রক্ষায় তৎপর হয়েছি,অথচ আমাদের নিজেদের প্রজাতিই একসময় বিলুপ্ত হয়ে যতে বসেছিল। ২ লক্ষ বছর আগে সারা পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু বেশ নমনীয় ছিল কিন্তু এর পরপরই সারা পৃথিবীব্যাপি বরফযুগের সূচনা হয় যাকে মেরিন আইসোটোপ স্টেজ ৬ নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় ১২৩,০০০ বছর আগে এর সমাপ্তি ঘটে।ঠিক কোন সময়টাতে আমাদের জনসংখ্যা এত কমে গিয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এই ৭০-৮০ হাজার বছরের কোন এক সময়েই যে তা ঘটেছিল এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই[১]। ডঃ মারিয়ানসহ আরো বেশ কিছু বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পিনাকল পয়েন্ট সহ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে এই সময়টা জুড়ে ছোট এক জনগোষ্ঠির বসবাস ছিল।এই গুহাগুলোতে

দক্ষিণ আফ্রিকার পিনাকল পয়েন্ট

বসবাসকারী জনগোষ্ঠি যে শুধু টিকে ছিল তাইই নয় তাদের মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের আলামত পাওয়া গেছে যা আমাদের পুরোনো বেশ কিছু ধ্যান ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। এতদিন ধারণা করা হত যে, ৫০-৬০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে হোমো সেপিয়েন্সদের আগমনের পর থেকেই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটতে শুরু করে, এর আগে এখানে সেখানে অল্প স্বল্প বিকাশ দেখা গেলেও আমাদের আধুনিক বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে আকস্মিকভাবে এ সময়েই। অনেকেই একে মানব ইতিহাসে ‘গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড’বলেও অভিহিত করে থাকেন[২]। কিন্তু ১৬৪,০০০-৩৫,০০০ বছর আগে পর্যন্ত আফ্রিকার এই অংশে বাস করা জনগোষ্ঠির নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে,সাংস্কৃতিক বিকাশকে আমরা যতটা আকস্মিক ভেবেছিলাম আসলে তা হয়তো ততটা আকস্মিকভাবে ঘটেনি। আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে বরফ যুগের প্রভাবে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিলেও এই উপকুলীয় অঞ্চলে বিশেষ জলবায়ুর প্রভাবে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অপূর্ব এক বৈচিত্র বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয় ,এর সাথে ছিল বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক মাছ এবং শেল ফিসের আধিক্য।আর সে কারণেই সম্ভবত এই অঞ্চলের মানুষের টিকে থাকতে কষ্ট হয়নি। এই জনগোষ্ঠির মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে শেল ফিসের চাষ এবং আগুনে পুড়িয়ে সুক্ষ্ম এবং ধারালো অস্ত্র তৈরির নমুণা থেকে বোঝা যায় যে আধুনিক বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হঠাৎ করে ইউরোপের অভিবাসিত মানুষের মধ্যে গজিয়ে ওঠেনি,ধীর প্রক্রিয়ায় আফ্রিকা থেকেই এর বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল যার একটা গুণগত উল্লম্ফণ হয়তো দেখা গেছে পরবর্তীতে। সে অবশ্য আরেক গল্প, চলুন আজকের আলোচনা আমাদের প্রজাতির বংশগতীয় বৈচিত্র এবং তার সাথে বর্ণবাদের মত একটি ভুল এবং ঘৃণ্য মতবাদের বিকাশের ইতিহাস ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

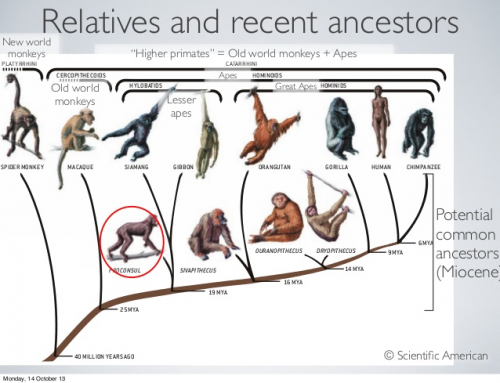

আমাদের প্রজাতিটি প্রায় বিলুপ্ত অবস্থা থেকে বিকশিত হয়ে আজকে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রভাব কিন্তু ছড়িয়ে আছে আমাদের জিন বা বংশাণুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে।খুব ছোট একটা জনগোষ্ঠি থেকে বিবর্তিত হওয়ার ফলে আমাদের ডিএনএ তে বৈচিত্রের পরিমাণ অত্যন্ত কম, মাত্র ০.১%,। হ্যা ঠিকই শুনেছেন শতকরা একাংশেরও দশ ভাগের একভাগ। অর্থাৎ, আমাদের ডিএনএ তে যে ৩ বিলিয়ন নিউক্লিওটাইড রয়েছে তাদের মধ্যে ৯৯.৯% ই এক। আধুনিক গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে এক মহাদেশের মানুষের সাথে অন্য মহাদেশের মানুষের মধ্যে বংশগতীয়ভাবে তেমন কোন আলাদা পার্থক্য নেই। আমাদের বংশাণুর পার্থক্যগুলো যতোটা না মহাদেশীয় তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিক। অর্থাৎ এক অঞ্চলের মানুষের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের পার্থক্য যতোটা তার চেয়ে একই অঞ্চলের একজনের সাথে অন্য জনের পার্থক্য অনেক বেশি। আধুনিক মানুষের জিনগত যে সামান্য বৈচিত্র রয়েছে তারা শতকরা ৮৭.৬ ভাগের কারণ এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির পার্থক্য, আর শতকরা মাত্র ৯.২ ভাগের কারণ আঞ্চলিকতা। উপরন্তু, আমাদের প্রজাতির মধ্যকার বংশগতীয় বৈচিত্র্য অন্য যে কোন প্রজাতির চেয়ে কম। কেবলমাত্র আফ্রিকায় বসবাসকারী শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে যতটুকু বংশগতীয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় পুরো বিশ্বের মানুষের মধ্যেও ততটা বৈচিত্র্য নেই। আর বিশ্বের সকল শিম্পাঞ্জির বৈচিত্র্য বিবেচনা করলে তা মানুষের বৈচিত্র্যকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যাবে।

সাম্প্রতিককালের বংশগতীয় গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকা থেকে পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এর আগে খুব ছোট একটা টিকে থাকা অংশ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বিকাশ ঘটেছে তাইই শুধু নয়,তাদের মধ্যে ততোধিক একটি ছোট অংশ আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল, যাদেরই উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছি।আর সে কারণেই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বংশগতীয় বৈচিত্র দেখা যায় আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে।গত শতাব্দীতে রাশিয়ান জীববিজ্ঞানী নিকোলাই ভ্যাভিলভ বিবর্তনের তত্ত্ব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে,যে কোন প্রজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ বংশগতীয় বৈচিত্র দেখা যাবে তার উৎপত্তিস্থলে। সেখান থেকে তারা যত ছড়িয়ে পড়বে ততই তাদের মধ্যে বংশগতীয় বৈচিত্র কমতে থাকবে। এর পিছনের কারণটাও খুবই সহজে অনুমেয়।উৎপত্তিস্থল থেকে ছোট কোন দল যখন বেড়িয়ে আসবে তখন তাদের মধ্যে শুধু সেই জনপুঞ্জের মধ্যে বিরাজমান বৈচিত্রের একটা সাবসেটের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এমনি করে অভিবাসনের প্রতিটি স্তরেই এই বৈচিত্র কমতেই থাকবে। ভ্যাবিলভের এই তত্ত্ব যে শুধু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে উদ্ভিদের বৈচিত্র বাড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে তাইই নয়,আমাদের প্রজাতির উৎপত্তি এবং অভিবাসনের ইতিহাস নির্ধারণেও এই তত্ত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে[৪]। বিজ্ঞানীরা ফসিলবিদ্যা,বংশগতিবিদ্যা,আনবিক জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা থেকে আমাদের আফ্রিকান উৎপত্তির যে অনুকল্প দিয়ে আসছিলেন তার অন্যতম প্রমাণ হিসেবে দেখা গেছে যে পৃথিবীর যে কোন জায়গার তুলনায় আফ্রিকাবাসী মানুষদের মধ্যে বংশগতীয় বৈচিত্র সবচেয়ে বেশী। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ,ওয়াই ক্রোমোজম এবং অন্যান্য বংশগতীয় গবেষণা থেকেও এখন মোটামুটিভাবে নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রজাতির উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা মহাদেশ এবং সেখান থেকে খুব ছোট্ট একটা অংশ অভিবাসনের প্রক্রিয়ায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। নীচে ওয়াই ক্রমোজমের মিউটেশনের মার্কারের গবেষণার উপর ভিত্তি করে মানব প্রজাতির সারা পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়ার যে চিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে তার একটি ছবি দেওয়া হল[৩]।

ওয়াই ক্রমোজমের মিউটেশনের মার্কারের উপর ভিত্তি করে মানব প্রজাতির সারা পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়া।

তাহলে এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে বংশগতীয়ভাবে এত কম পার্থক্য স্বত্তেও আমাদের মধ্যে এতখানি বাহ্যিক পার্থক্য তৈরি হল কিভাবে ।মাত্র ৫০-৭০ হাজার বছর আগেও যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকাবাসী কালো মানুষদের মতই দেখতে ছিল তাহলে আজ সারা পৃথিবীতে এত বর্ণ বৈচিত্রের উদ্ভব কিভাবে ঘটলো।আর তার রহস্যভেদ করতে হলে আমাদের আবারও বিবর্তনের প্রক্রিয়ারই সাহায্য নিতে হবে। চলুন প্রথমে সংক্ষেপে বর্ণবাদের ইতিহাসটুকু আলোচনা করে নেওয়া যাক, তারপর আমরা দেখবো বিজ্ঞান কিভাবে আমাদের এই অবৈজ্ঞানিক এবং বৈষম্যমূলক কুসংস্কার থেকে বেড়িয়ে আসতে সহায়তা করেছে।

বর্ণবাদের ইতিহাস

ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ বিগ্রহের জন্ম দিয়েছে বর্ণবাদ- এটা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। বর্ণবাদ ছিল আগ্রাসী শক্তির হাতিয়ার আর সেই হাতিয়ারের ব্যবহারকে সাধারণের চোখে সিদ্ধ করার জন্য যুগোপযোগী ব্যাখ্যাও তারা প্রস্তুত রেখেছে সব সময়। ব্যাখ্যা হিসেবে কখনও যেমন ধর্ম এসেছে, কখনও আবার এসেছে বিজ্ঞান। আব্রাহাম লিংকন, যাকে আমরা গণতন্ত্রের জনক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা অবলুপ্তির নায়ক হিসেবে জানি, সেই আলোকিত মানুষটির মধ্যেও যখন বর্ণবাদের বীজ প্রোথিত ছিল দেখতে পাই তখন বিস্মিত হব না দুঃখিত হব ভেবে পাই না। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কিছুকাল আগে এক সিনেটরের সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে লিংকন বলেছিলেন,

“I am not nor ever have been in favor of the social and political equality of the white and black races: that I am not nor ever have been in favor of making voters of the free negroes, or jurors, or qualifying them to hold office or having them to marry with white people…. I as much as any other man am in favor of the superior position being assigned to the white man.”[৫]

অনেকের মতে দাসপ্রথা অবলুপ্তির সিদ্ধান্তের পেছনে লিংকনের বুদ্ধিবৃত্তক উপলব্ধির চেয়ে রাজনৈতিক দূরদর্শীতা বেশি কাজ করেছে। অন্যদের মত – লিংকন বর্ণবাদী ছিলেন না, তাকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে নয় বরং সে সময়কার উগ্র বর্ণবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে।[৬] আমরা সে বিতর্ক যাব না। কারণ রাজনীতি আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের আলোচ্য বিষয় “বর্ণবাদ জৈব ভিত্তি”, আমরা দেখব যে বর্ণবাদকে পুঁজি করে মানুষ মেরেছে মানুষকে সেই বিশ্বাসের ভিত কত নড়বড়ে।

বর্ণবাদের ইতিহাস অনেকদিনের। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-শুদ্র বিভাজনের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বর্ণবাদ চলে এসেছে, তবে এর মুখ্য কারণ ছিল সামাজিক মর্যাদাভেদ, রঙের বৈচিত্র্য নয়। গায়ের রঙ দিয়ে বর্ণবাদ সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোধহয় দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে এই বর্ণবাদ কিন্তু বৈজ্ঞানিক রূপও লাভ করতে শুরু করেছিল আর এর রূপকার ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রান্সিস গল্টন। গল্টন ছিলেন ডারউইনের দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই। নৃবিজ্ঞানে তার অনেক অবদান থাকলেও মানুষের গুণমান নিয়ে তিনি একটু বেশি চিন্তা করে ফেলেছিলেন, অবশ্যই তার অধিকাংশ ছিল দুশ্চিন্তা। এইচ জি ওয়েলসের “দ্য টাইম মেশিন” পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে তার মনে হচ্ছিল মানুষের ক্রমাবনতি ঘটবে। হ্যা, তিনি বলেছিলেন, এক্ষুনি কোন বিশেষ উদ্যোগ নেয়া না হলে মানুষ ধীরে ধীরে রসাতলে যাবে। তাই ইউজেনিক্স নামে একটি নতুন মত প্রচার করতে শুরু করেন তিনি। এর মূলকথা হচ্ছে- শুধু জৈব বৈশিষ্ট্য নয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক গুণাবলিও বংশগতীয়, সুতরাং তা গোত্রে গোত্রে বা বর্ণে বর্ণে আলাদা। সকল বর্ণের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সমান নয়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত যৌন নির্বাচন। অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত বাবা-মা নির্বাচন করা হলে তাদের সন্তান অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমান হবে এবং এভাবেই মানুষের ক্রমাবনতি ঠেকানো যাবে। সেক্ষেত্রে যথারীতি উন্নত বর্ণের মানুষের সাথে কোনভাবেই অনুন্নত বর্ণের মানুষের অন্তঃপ্রজনন ঘটতে দেয়া যাবে না। এ নিয়ে গ্যাল্টন অনেক লেখালেখিও করেছেন। ১৮৬৯ সালে তার “হেরেডিটারি জিনিয়াস” প্রকাশিত হয় যেখানে তিনি জিনিয়াসের সংজ্ঞা দেন এভাবে- এমন একটি যোগ্যতা যা ব্যতিক্রমী রকমের উন্নত এবং একইসাথে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত।[৭]

গল্টন হেরেডিটারি জিনিয়াস এর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী বিভিন্ন গোত্রকে বিভক্তও করেছিলেন। তার গোত্রীয় যোগ্যতার স্কেলটি এরকম:

১। প্রাচীন গ্রিক (সবচেয়ে বুদ্ধিমান)

২। ইংরেজ

৩। এশীয়

৪। আফ্রিকান

৫। অস্ট্রেলীয় আদিবাসী

৬। কুকুর (বুদ্ধির তীব্র সংকট)

এই তালিকাকে বলা হয় “Galton’s diagram of racial ability”। প্রহসন হচ্ছে, গল্টন ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এমনটি ভেবেছিলেন। যখন তিনি বুঝে গেলেন মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পেছনে প্রাকৃতিক নিয়মের বিশাল প্রভাব আছে তখন ভেবে বসলেন- একবার যদি কেবল এই প্রাকৃতিক নিয়ম আয়ত্ব করা যায় তাহলে আমরা নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের ভবিষ্যৎ সাজাতে পারি। আর সেই সাজানোর পেছনে যদি বংশগতির ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে তাহলে তো কথাই নেই; সব মিলিয়ে যে ছদ্মবৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম হবে তা প্রাগৈতিহাসিক বর্ণবাদেরই অন্য রূপ। এই সময়টাতে যেহেতু বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়তে শুরু করেছিল সেহেতু এমন একটা বিজ্ঞানবেশী বর্ণবাদ কত ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তা বলাই বাহুল্য। এর প্রমাণও আমরা পেয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানিতে এমন ভয়ংকর একটা ব্যাপারই ঘটেছে।[৮] হিটলার ইউজেনিক্স দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বংশগতীয়ভাবে যারা তথাকথিত বিশুদ্ধ জার্মানদের সমকক্ষ হতে পারবে না তাদেরকে নির্মূল করে দিলেই হয়। তিনি এমন একটা ইউটোপিয়া গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে বিকলাঙ্গদের যেতে হবে জেলখানায় আর অপরাধীদের যেতে হবে হাসপাতালে। কারণ বিকলাঙ্গ হওয়াটা অপরাধ, জন্মগত অপরাধ, বিকলাঙ্গদের সন্তান উৎপাদন করতে দেয়া যাবে না। অন্যদিকে অপরাধী সে যে অপরাধই করুক তার বংশ যদি বিশুদ্ধ জার্মান হয় তাহলে তাকে টিকিয়ে রাখা সমাজের দায়িত্ব। এর পাশাপাশি মানুষ নিয়ে অনেক নিষ্ঠুর পরীক্ষাও সে সময় করা হয়েছিল, কিভাবে সবচেয়ে সফল প্রজননের মাধ্যমে সবচেয়ে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায় তার জৈব নীতি উদ্ধারে ব্রত ছিলেন হিটলারসেবক এক দঙ্গল বিজ্ঞানী।

কিন্তু বর্ণভিত্তিক বিভাজন থেকে আমরা আজ বেরিয়ে এসেছি। বর্তমানে বর্ণ বা গোত্রের বিভাজনকে জীববিজ্ঞানে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। আসলে বিভাজন করাটাই অনেক কষ্টকর। গোত্রে গোত্রে পার্থক্যকে এখন বর্ণভিত্তিক পার্থক্য না বলে বলা হয় আঞ্চলিক পার্থক্য। একেক অঞ্চলের মানুষ গায়ের রং, মুখমণ্ডলের গড়ন, উচ্চতা ইত্যাদি দিক দিয়ে পৃথক- কিন্তু এর সাথে বুদ্ধিবৃত্তির কোন সম্পর্ক নেই। কিভাবে এই পার্থক্য ঘুচেছে তা বলার আগে রেইস তথা গোত্র ধারণাটির উদ্ভব নিয়ে কিছু কথা বলে নেয়া যাক।

পৃথিবীর সকল মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এই প্রজাতির নাম হোমো স্যাপিয়েন্স দিয়েছিলেন শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার জনক কারোলাস লিনিয়াস। হোমো স্যাপিয়েন্স এর আক্ষরিক অর্থ বিজ্ঞ মানব। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি লিনিয়াস আমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রেও ভাগ করেছিলেন। সেই বিভাজনের ভিত্তি ছিল অবশ্যই কেবল দৈহিক গড়নের পার্থক্য। তিনি ইউরোপিয়ানদের নাম দিয়েছিলেন ককেশয়েড (কারণ ককেশাসের মানুষেরা ইউরোপিয়ানদের আদর্শ উদাহরণ), প্রাচ্যের অধিবাসীদের নাম দিয়েছিলেন মঙ্গোলয়েড, আর আফ্রিকার অধিবাসীদের আখ্যায়িত করেছিলেন নিগ্রোয়েড হিসেবে। ত্বকের রং, চুলের ধরণ ও রং, নাকের আকৃতি, চোখ এবং ঠোটের গড়ন, মুখমণ্ডলের আকৃতি ও কঙ্কালের আকার-আকৃতি ছিল এ শ্রেণীবিন্যাসের উৎস। কিন্তু এ ধরণের বিভাজন নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে কখনোই কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ছিল না। কারণ পৃথিবীতে ঠিক কত রকমের মুখ আছে তা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব, বৈচিত্র্য এতোই বেশি। কেউ যেখানে ৫ ভাগে ভাগ করছে মানুষকে, সেখানে কেউ আবার ১০০ রকমের মুখের সন্ধান দিচ্ছে। আদিবাসীদের তালিকা করলে তো গুণে শেষ করা যাবে না। তাছাড়া এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের প্রজনন এতো বেশি হয় যে দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানাও সম্ভব না। দুটি অঞ্চলের সীমানায় যাদের বাস তাদেরকে কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটাও স্পষ্ট নয়।

বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব (আউট অফ আফ্রিকা) অনুসারে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে আফ্রিকাতে এবং সেখান থেকেই তারা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আউট অফ আফ্রিকা বিবেচনা করলেই সাদা-কালোর বিভেদ ঘুচে যায়। আজ থেকে ১ লক্ষ বছর আগেও আফ্রিকার বাইরে কোন হোমো স্যাপিয়েন্স ছিল না আর যথারীতি সবার গায়ের রঙ ছিল কালো। তাহলে এতো বৈচিত্র্য কিভাবে এল? এর সাথে কি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রগতির কোন সম্পর্ক আছে? কালোরা কি বংশগতীয়ভাবেই সাদাদের চেয়ে আলাদা? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে এদের মাঝে পার্থক্য ঠিক কতটুকু বা এই পার্থক্যের তাৎপর্য কী?

যথারীতি মানুষের গায়ের রং এর বৈচিত্র্যও ব্যাখ্যা করা যায় বিবর্তনের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে রঙের আগে আসে লোমহীনতার কথা। প্রাইমেট প্রজাতিগুলোর মধ্যে একমাত্র মানুষের শরীরেই লোম নেই (মাথা, পুরুষের মুখমণ্ডলের কিছু অংশ, বাহুর নিচে ও শ্রোণীচক্রের কিছু অংশ বাদ দিলে)। কিভাবে লোমহীন হল মানুষ?

আধুনিক মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস শুরু করতে হয় ৭০ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে, যে সময় শিম্পাঞ্জি ও মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে মানব বিবর্তনের শাখাটি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের চেয়ে শিম্পাঞ্জির বিবর্তন হয়েছে অনেক কম। তাই সেই আদি সাধারণ পূর্বপুরুষ সম্পর্কে তারা আমাদের বেশ ভাল ধারণা দিতে পারে। শিম্পাঞ্জিদের দেখেই আমরা বুঝতে পারি আদিতে আমাদের গায়ে লোম কেমন ছিল এবং লোমের আড়ালে ত্বকের রঙ কেমন ছিল। এদের পুরো দেহই লোমে ঢাকা এবং ত্বকের রঙ বেশ হালকা, বাচ্চাদের মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পায়ের পাতা গোলাপী রঙের থাকে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলোর রঙ অনেক গাঢ় ও কালো হয়ে যায়। আর এই কালো হয়ে যাওয়ার মূল কারণ সূর্যের আলো। ধরে নিতে পারি ৬০-৭০ লক্ষ বছর পূর্বে আমাদের দেহও এমন ছিল। লোমহীনতার সূত্র উদ্ধার করা যেতে পারে দুটি ফসিল বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

প্রথমটি আমাদের বিখ্যাত লুসি। প্রায় ৩২ লক্ষ বছর আগের এই ফসিলটি থেকে দেখা যায় সে সময়ও গায়ে লোমের কমতি ছিল না। লুসির প্রজাতির সদস্যরা ছিল শিকারী-সংগ্রাহক। তারা সারা দিন ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করত আর রাতের বেলা গাছের তলায় গা এলিয়ে দিত। খাদ্য সংগ্রহের জন্য তিন চার মাইলের বেশি দূরত্ব কখনোই অতিক্রম করতো না। কিন্তু আনুমানিক ১৬ লক্ষ বছর আগে পরিস্থিতি বেশ পাল্টে যায়। এ সময়কার একটি ফসিল টুরকানা বালক যে হোমো এরগ্যাস্টার প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তার পা বেশ লম্বা লম্বা এবং দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে সে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে সক্ষম ছিল। এদের ক্ষেত্রেই প্রথমবারের মত লোমের আধিক্য সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। কারণ তাদের শরীর ঠাণ্ডা রাখা দরকার ছিল, মস্তিষ্কের আকার অনেক বেড়ে যাওয়ায় একে অতি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া থেকেও রক্ষার প্রয়োজন ছিল। লিভারপুল জন মুরস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পিটার হুইলার একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, ত্বকে ঘামগ্রন্থির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গায়ের লোম হারানোর মাধ্যমেই এই শীতলীকরণ সম্ভব হয়েছিল। কেন শরীর শীতল রাখার প্রয়োজন ছিল এবং তার কারণে কিভাবে লোমের অপসারণ ঘটল সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রেখে আমরা এবার নগ্ন দেহত্বকের রং নিয়ে কথা বলব।

লোমহীনতার কারণে মানুষ এবার আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হল। তা হচ্ছে সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি। অতিবেগুনি রশ্মি একটি ক্ষেত্রে আমাদের উপকার করলেও এর ক্ষতিকর প্রভাবই বেশি। দ্বিমুখী চরিত্রের এই রশ্মিই হয়ে দাঁড়াল আমাদের গায়ের রং পরিবর্তনের চাবিকাঠি।

সূর্যের আলোতে সাতটি রং রয়েছে- বেগুনি থেকে লাল। বেগুনি রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম আর লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তবে এর পাশাপাশি সূর্য অন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও বিকিরণ করে। বেগুনি আলোর চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে বলা হয় অতিবেগুনি রশ্মি। তবে এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও হেরফের হয় যার উপর ভিত্তি করে একে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অতিবেগুনি এ, বি এবং সি। সি-র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম (২৮০ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার) আর এ-র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (৪০০ থেকে ৩১৫ ন্যানোমিটার) সবচেয়ে বেশি। বি হচ্ছে এ দুয়ের মাঝামাঝি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে আমাদের কাছে আসতে দেয় না, আটকে দেয়। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর এই ছাঁকনির কাজটি করে। তো ওজোন স্তরের কারণে অতিবেগুনি সি পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে না। তাই সে নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলে। অতিবেগুনি এ আমাদের ত্বক ভেদ করে রক্তনালীতে পৌঁছে যায় এবং সেখানে গিয়ে মূল্যবান ফোলেট বা ফোলিক এসিড ধ্বংস করে। ফোলিক এসিড এক ধরণের ভিটামিন বি যা আমাদের দেহে ডিএনএ তৈরি, ডিএনএ মেরামত এবং বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। দেহকে সচল রাখার জন্য কোষ বিভাজন এবং কোষের বৃদ্ধি খুব জরুরি আর এর জন্য ফোলেটের বিকল্প নেই। সুতরাং অতিবেগুনি এ ফোলেট ধ্বংস করে আমাদেরকে বেশ বিপদেই ফেলে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক রিচার্ড ব্রেন্ডা ও জন ইটন ১৯৭৮ সালে অতিবেগুনি এ-র ফোলেট ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তারা দেখেছিলেন যাদের গায়ের রং হালকা তথা ফর্সা অতিবেগুনি এ তাদের ত্বক ভেদ করে সহজেই রক্তনালি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, শ্বেতকায় মানুষদের মধ্যে যারা তাই বেশিক্ষণ সূর্যের আলোয় থাকে তাদের দেহে ভিটামিন বি-র উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি দেখা যায়। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা মানুষের রক্তের সিরামের উপর সরাসরি অতিবেগুনি রশ্মি ফেলে দেখেছেন এক ঘণ্টার মধ্যে সিরামে ফোলেটের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেবল সাদাদেরই এই সমস্যা কেন? কালো বা অপেক্ষাকৃত গাঢ় বর্ণের মানুষদের ত্বক কিভাবে সুরক্ষিত থাকে। এর উত্তর “মেলানিন”। আসলে গায়ের রং কালো হওয়ার কারণই হচ্ছে মেলানিন। আমাদের ত্বকের ঠিক উপরিভাগে মেলানোসাইট নামে এক ধরণের কোষ থাকে যেখানে মেলানিন তৈরি হয়। এটি এমন এক কণা যে সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে শোষিত শক্তিকে নির্ভেজাল তাপে পরিণত করে। দেখা গেছে মেলানিন শোষিত শক্তির শতকরা ৯৯.৯ ভাগ তাপ হিসেবে বিমুক্ত করে দিতে পারে।[৯] মেলানিনের কারণেই গায়ের রং কালো হয়। যারা সারা বছরে বেশি সূর্যের আলো পায় তাদের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বেশি সুরক্ষা দরকার। এজন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত কালো হয় অর্থাৎ তাদের ত্বকে বেশি মেলানিন থাকে। বিষুবরেখা থেকে যত উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায় গায়ের রং ততই হালকা তথা ফর্সা হতে থাকে। কারণ বিষুবরেখা থেকে দূরের অঞ্চলগুলোতে সূর্যের আলো এমনিতেই কম পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গায়ের রং এর এই পরিবর্তন ঠিক কি প্রক্রিয়ায় ঘটে। উত্তর হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন, ডারউইন যা প্রবর্তন করেছিলেন।

বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন মেলানিন আমাদেরকে কেবল ত্বকের ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া স্যান্টা বারবারার বিজ্ঞানী জেমস ই ক্লিভার দেখিয়েছেন, যাদের জেরোডার্মা পিগমেন্টোজাম রোগ আছে সূর্যের আলোয় তাদের ত্বকের মেলানিন ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে তাদের স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা নামক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সাদা বা কালো যে কারও এই ক্যন্সার হতে পারে, তবে এ থেকে সহজেই আরোগ্য লাভ করা যায়। ম্যালিগনেন্ট মেলানোমা অপেক্ষাকৃত জটিল ক্যান্সার, তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম এবং সাদাদের ক্ষেত্রেই এর প্রকোপ বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ক্যান্সারের সাথে মেলানিনের একটি সম্পর্ক আছে। কারও দেহে যদি বেশি মেলানিন থাকে তবে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে তার নিরাপত্তা বেশি থাকবে এবং বংশগতির ধারায় এই বৈশিষ্ট্যটি প্রবাহিত হবে। প্রকৃতি এভাবে অধিক সূর্যের আলোবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোতে কালোদেরকেই নির্বাচন করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ক্যান্সার মানুষের জীবনের শেষ পর্যায়ে দেখা দেয়। এর আগেই সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। তাই সবার গায়ের রং কালো হয়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট বিবর্তনীয় চাপ ক্যান্সারের কারণে হতে পারে না। তাহলে আবারও সেই প্রশ্ন উঠে আসে। মেলানিন বিবর্তনের ধারায় কিভাবে নির্বাচিত হল?

এর উত্তর এসেছে ফোলেট ধ্বংসের প্রক্রিয়া থেকে। আগেই বলেছি, অতিবেগুনি এ দেহের ফোলেট ধ্বংস করে। আর এই ফোলেটের সাথে প্রজননের একটি সম্পর্ক আছে। ১৯৮০-র দশকে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার একটি বিজ্ঞানী দল দেখিয়েছেন, গর্ভবতী নারীদের দেহে ফোলেট এর পরিমাণ কম থাকলে সন্তানদের নিউরাল টিউবে সমস্যা দেখা দেয়। নিউরাল টিউবের সমস্যাজনিত একটি সাধারণ রোগ হচ্ছে স্পাইনা বিফিডা। এ রোগ হলে মেরুদণ্ডের কিছু অংশ উন্মুক্ত থেকে যায়। যার ফলে ফাঁপা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্পাইনাল কর্ড তথা স্নায়ুরজ্জুর কিছু অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এজন্যই ডাক্তাররা গর্ভবতী নারীদের বেশি বেশি ফোলেট তথা ভিটামিন বি গ্রহণের পরামর্শ দেন। আর সাদা ত্বকের গর্ভবতী নারীদের জন্য বেশিক্ষণ সূর্যের আলোয় থাকাটাও বিপজ্জনক। অবশ্য পরে আমরা দেখব সূর্যের আলোয় না যাওয়ারও অনেক সমস্যা আছে। যাহোক, পরবর্তীতে ফলিক এসিড তথা ফোলেট এর আরও কিছু গুরুত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পার্মাটোজেনেসিস তথা শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণাগারে ইঁদুরের দেহে রাসায়নিকভাবে ফোলেটের ঘাটতি তৈরি করার ফলে সে প্রজননে অক্ষম হয়ে পড়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে এমন কোন পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নেদারল্যান্ডের একদল গবেষক দেখিয়েছেন ফোলিক এসিড প্রদানের মাধ্যমে অনেক পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

তাই পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির জর্জ চ্যাপলিন ও নিনা ইয়াবলনস্কি বলছেন, মূলত ফোলিক এসিড রক্ষা করার জন্যই দেহে মেলানিন সৃষ্টি হয় এবং যথারীতি কালো চামড়ার সৃষ্টি হয়। এর সপক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হয়েছে আর্জেন্টিনায়, ১৯৯৬ সালে। সেখানকার এক ডাক্তার দেখেছেন, তিনজন নারী নিউরাল টিউবে সমস্যাযুক্ত সন্তান জন্ম দিয়েছে যদিও তারা যথেষ্ট স্বাস্থবান ছিলেন। একমাত্র সমস্যা ছিল গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে তারা নিয়মিত সূর্যস্নান করতেন। সূর্যের আলোয় ফোলেট ধ্বংস হয়েছে যার ফলে সন্তানের মাঝে এই রোগের উৎপত্তি ঘটেছে।

এতো গেল চামড়া কালো হওয়ার কথা। কিন্তু চামড়া সাদা হওয়ার কারণ কী? এতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম মেলানিন থাকলেই সুবিধা বেশি, ত্বকের ক্যান্সার, ত্রুটিপূর্ণ নিউরাল টিউব সবকিছুই ঠিক হয়ে যেতো যতি থাকতো বেশি বেশি মেলানিন। তাহলে ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে বেশ দূরে যারা থাকে তাদের গায়ের রং সাদা হওয়ার দরকার কি ছিল? আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আফ্রিকানরা যেহেতু আমাদের সবার পূর্বপুরুষ তার মানে ৫০,০০০-১,০০০,০০০ বছর পূর্বেও পৃথিবীর সকল মানুষের গায়ের রং ছিল গাঢ়। বোঝাই যাচ্ছে আফ্রিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর যারা ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে যত বেশি দূরে গিয়েছে তাদের গায়ের রং তত বেশি হালকা হয়েছে। বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে বলা যায়, বিষুবরেখা থেকে দূরে যাওয়ার পর সূর্যের আলোর পরিমাণ যেহেতু এমনিতেই কমে গেছে, সেহেতু গায়ের রং হালকা হয়েছে যাতে যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ অন্তত সূর্যালোক নির্বিঘ্নে ত্বকের ভেতর ঢুকতে পারে। এই যুক্তির তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, নিশ্চয়ই সূর্যের আলোয় উপকারী কিছু আছে। বাস্তবতাও ঠিক তাই, আর উপকারী জিনিসটি স্বয়ং অতিবেগুনি রশ্মি, আরও খোলাসা করে বললে অতিবেগুনি বি (UVB)। অতিবেগুনি বি-র অপকারী প্রভাবই বেশি, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকারিতা আছে, এই তরঙ্গ আমাদের দেহে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে যতটুকু ভিটামিন ডি পাওয়া সম্ভব অনেক খাবারের মাধ্যমেও সেটা সম্ভব না। কারণ ভিটামিন ডি কেবল স্নেহসমৃদ্ধ মাছ, ডিম এবং মাশরুমেই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।

সূর্যের আলোর প্রভাবে ভিটামিন ডি তৈরির প্রক্রিয়াটি এরকম: ত্বকে মেলানোসাইট যেখানে থাকে তার একটু নিচেই পাওয়া যায় কেরাটিনোসাইট নামে এক ধরণের কোষ। অতিবেগুনি বি কেরাটিনোসাইটে পৌঁছে সেখানকার কোলেস্টেরলকে মৌলিক ভিটামিন ডি তে পরিণত করে। এই মৌলিক ভিটামিন ডি অবশ্য আমাদের কোন কাজে আসে না। যকৃত এবং পরবর্তীতে বৃক্ক একে সক্রিয় ভিটামিন ডি তে পরিণত করে। সমস্যা হচ্ছে অতিবেগুনি বি একইসাথে আবার অতিবেগুনি এ-র মত খারাপ কাজগুলোও করে, ডিএনএ-র বারোটা বাজিয়ে দেয়। কেরাটিনোসাইটের জন্য এ এক উভয় সংকট। তার অতিবেগুনি বি দরকার, আবার ওদিকে বি তার ডিএনএ-ও নষ্ট করে ফেলতে পারে। এজন্য কেরাটিনোসাইট মেলানোসাইটকে ব্যবহার করে। অতিবেগুনি বি-র উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র মেলানোসাইট মেলানিন তৈরি করে সেগুলোকে মেলানোসোম নামের প্যাকেটে প্রক্রিয়াজাত করে ফেলে। কেরাটিনোসাইট এই মেলানোসোম কে নিজের ডিএনএ-র উপর ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করে, মেলানোসোম-ও সুন্দর করে কেরাটিনোসাইটের ডিএনএ-র ওপর একটি নিউক্লীয় টুপি বানিয়ে ফেলে। অর্থাৎ সে অতিবেগুনি বি হজম করে তা থেকে ভিটামিন ডি বানায়, অন্যদিকে আবার তার ডিএনএ-ও নষ্ট হতে দেয় না। অতিবেগুনির এই দ্বিমুখী আচরণের মাধ্যমে এবার খুব সহজেই গায়ের রং এর বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব। না, খুব সহজ এখনও বলা যাচ্ছে না। কারণ অতিবেগুনির সুবিধা বের করলেই কেবল হবে না, বিবর্তন প্রয়োগ করার জন্য এই সুবিধার কোন বংশগতীয় প্রবাহ আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে।

১৯৬৭ সালে ব্র্যান্ডিস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফ্রান্সওয়ার্থ লুমিস দেখিয়েছেন, ভিটামিন ডি-র সহায়তায় অন্ত্র ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে। আর ক্যালসিয়াম শোষণের কারণেই আমাদের হাড়গুলো ঠিকঠাক বেড়ে ওঠে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। এই সুবিধাগুলো যেহেতু মানুষ জন্মের পর থেকে সারা জীবনই ভোগ করে সেহেতু সন্তানের মাঝেও এটা প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ ভিটামিন ডি-র উপর বিবর্তনের নিয়ম প্রয়োগের অধিকারও আমরা এবার পেয়ে গেলাম। এবার তাহলে কিছুটা ভূগোল বিশ্লেষণে নামা যাক।

বিষুবরেখার অক্ষাংশ ০ ডিগ্রি। এই রেখা থেকে উত্তরে ৯০ ডিগ্রি এবং দক্ষিণে ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃত্তগুলোকেই বলা হয় অক্ষাংশ রেখা। সংজ্ঞাটা ঝালিয়ে নিলাম কারণ আমরা এবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরের অক্ষাংশ নিয়ে কথা বলব। বস্টন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ মাইকেল হলিক ২০ বছর ধরে দেহের উপর ভিটামিন ডি-র প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, সকল সূর্যালোকে ভিটামিন ডি তৈরির মত যথেষ্ট অতিবেগুনি বি থাকে না। বস্টন শহরের অক্ষাংশ হচ্ছে ৪২ ডিগ্রি উত্তর, অর্থাৎ বিষুব রেখা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, তার মানে সূর্যালোকের ঔজ্জ্বল্যও সেখানে কম। হলিকের গবেষণায় দেখা গেছে এই শহরে কেবল মার্চের পরেই ভিটামিন ডি তৈরির মত যথেষ্ট আলোর হদিশ মেলে। আর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রোদের দেখা মেলাই ভার।

এটুকু আলোচনার পর আমরা পৃথিবীর কোন অঞ্চলের কোন মানুষকে না দেখেই বলে দিতে পারি কার গায়ের রং কেমন হওয়া উচিত। বিষুবরেখার আশপাশে তথা ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যের আলো অনেক বেশি, সুতরাং ভিটামিন ডি তৈরির মত যথেষ্ট সূর্যালোক পাচ্ছি কিনা সেটা ভাবারই দরকার নেই, বরং প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ মেলানিন, যাতে ফোলিক এসিডটা রক্ষা পায়। মেলানিনের আধিক্যের কারণে এখানকার মানুষের গায়ের রং হবে গাঢ়, একেবারে কালো থেকে গাঢ় বাদামী। এখন ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে যত উত্তরে বা যত দক্ষিণে যাব ততই সূর্যালোকের প্রাবল্য কমতে থাকবে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে দেখা দিবে অতিবেগুনি বি-এর প্রাদুর্ভাব। যার ফলে ভিটামিন ডি এর সংকটে পড়বে মানুষ। এ অঞ্চলের কারো গায়ের রং গাঢ় হলে কি হবে দেখা যাক: এমনিতেই অতিবেগুনি বি কম পাওয়া যাচ্ছে, তার উপর যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে ততটুকুও যদি মেলানিনের কারণে ভিটামিন ডি তৈরি পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকতে না পারে তাহলে তার শরীরে ভিটামিন ডি-র কমতি দেখা দিবে যাকে আমরা রিকেটস রোগ বলে জানি। ঠিক এই কারণেই তাদের গায়ের রং হতে হবে হালকা বা ফর্সা, তথা মেলানিন কম। বিবর্তনীয় ভাষায় বললে, ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে দূরের অধিবাসীদের মধ্যে যাদের গায়ে মেলানিন কম তারা প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হবে।

নিনা ইয়াবলনস্কি ও জর্জ চ্যাপলিন বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের গায়ের রং কেমন হওয়া উচিত তার একটি মানচিত্র তৈরি করেছেন অতিবেগুনি বি এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। কোন অঞ্চলে কতটুকু অতিবেগুনি বি পাওয়া যায় তা জানার জন্য সাহায্য নিয়েছেন নাসা-র। নাসা-র টোটাল ওজোন ম্যাপিং স্পেকট্রোমিটার নামক কৃত্রিম উপগ্রহটি ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা পরিমাপ করেছিল। ইয়াবলনস্কি ও চ্যাপলিন এই তথ্যের সাথে ভিটামিন বি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অতিবেগুনি বি এর পরিমাণ মিলিয়েছেন। আর এভাবেই পৃথিবীকে তিনটি ভিটামিন ডি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন: ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় এবং মেরু (অক্ষাংশ ৪৫ ডিগ্রির বেশি হলে)। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যের আলোর প্রাবল্য অনেক বেশি, তাই সারা বছরই ভিটামিন ডি তৈরির সুযোগ থাকে। উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বছরের অন্তত এক মাস ডি তৈরির মত পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পাওয়া যায় না। আর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে বছরের কোন সময়েই পর্যাপ্ত অতিবেগুনি বি রশ্মি থাকে না। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তারা নিচের মানচিত্রটি তৈরি করেছেন:

এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে অতিবেগুনি বি রশ্মির পরিমাণ কত থাকে তা দেখা যাচ্ছে। এর উপর ভিত্তি করে মানুষের ত্বকের রঙের পার্থক্যের যে মানচিত্রটি করা হয়েছে তা এমন:

মানচিত্রটি ইয়াবলনস্কি-চ্যাপলিন অনুকল্প নামে পরিচিত। অবশ্য অনুকল্প আর বলা যায় না কারণ এর প্রমাণও আমরা পেয়ে গেছি। বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের রঙের বৈচিত্র্য একটি মানচিত্রে ফুটিয়ে তুললে তা এই অনুকল্পিত মানচিত্রের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায়। যা কিছু অসমাঞ্জস্য থাকে সেটাও বিবর্তনের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়। লক্ষনীয় যে, আমি আদিবাসীদের গায়ের রং বলেছি। কারণ, নতুন অধিবাসীরা অনেক পরে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তাদের গায়ের রং পরিবর্তনের মত যথেষ্ট সময় প্রাকৃতিক নির্বাচন পায় নি। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ যেহেতু বিষুবরেখার বেশ কাছে সেহেতু সেখানকার মানুষের গায়ের রং কালো হওয়ার কথা, আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সেটাই সত্যি। কিন্তু বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সংখ্যাগুরু জনগণ সাদা, কারণ তারা মাত্র ৩০০ বছর আগে ইউরোপ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য এই সময় কিছুই নয়। রংভেদের আরও বিস্তারিত আলোচনা এবং ব্যতিক্রমগুলো ব্যাখ্যা করার আগে বাস্তব মানচিত্রটি দেখে নেয়া যাক:

১৯৪০ সালে ইতালীয় নৃবিজ্ঞানী আর. বিয়াসুত্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের গায়ের রং নিয়ে একটি জরিপ চালিয়েছিলেন। এই জরিপের উপর ভিত্তি করেই ১৯৪১ সালে এই মানচিত্রটি তৈরি করা হয়। অনুকল্পের সাথে কিন্তু এটি মিলে যাচ্ছে। তবে কেবল আদিবাসীদের কথা বিবেচনা করলেও যে মানচিত্রে কিছু অসমাঞ্জস্য রয়ে যায় সেটা সত্যি, আর তার পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও উত্তর কানাডায় বসবাসকারী ইনুইট গোত্র। এদের গায়ের রং একেবারে ফ্যাকাসে হওয়ার কথা কারণ তারা বিষুবরেখা থেকে অনেক দূরে উত্তর মেরুর কাছাকাছি থাকে। কিন্তু তাদের প্রকৃত রং খানিকটা গাঢ়। এর কারণ হচ্ছে: প্রথমত ইনুইটরা মাত্র ৫০০০ বছর পূর্বে উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। এর আগে বিষুবরেখার অপেক্ষাকৃত কাছে থাকত, রং পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময় হয়ত পায়নি তারা। দ্বিতীয়ত, তাদের স্বাভাবিক খাবার তথা সামুদ্রিক মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে যার ফলে সূর্যের আলোর উপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয় না। এ কারণে ত্বক একটু আধটু গাঢ় হলেও তাদের খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয়নি। আরেকটি লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হচ্ছে: পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলেই পুরুষদের তুলনায় নারীদের গায়ের ত্বক বেশি হালকা তথা ফর্সা হয়। এর কারণ কি হতে পারে? অনেকে বলেন পুরুষেরা ফর্সা মেয়েদের যৌনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছে বলে। কিন্তু এর চেয়ে সূক্ষ্ণ আরেকটি মত হচ্ছে, পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থা ও বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়। আর বেশি ক্যালসিয়ামের জন্য প্রয়োজন বেশি ভিটামিন ডি তথাপি বেশি সূর্যালোক। এজন্যই নারীদেহে মেলানিন কম যাতে আলো একটু কম ধ্বংস হয়।

মাত্র ৫০০ বছর পূর্বেও গাঢ় চামড়ার সব মানুষ বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকতো। ইউরোপীয় উপনিবেশ এবং বর্তমানে ঘন ঘন অভিবাসনের কারণে পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। তবে ৫০০ বছর আগের রং-বণ্টন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। আমাদের আফ্রিকাবাসী পূর্বপুরুষেরা প্রথমে মধ্য এশিয়া হয়ে অস্ট্রালেশিয়ার দিকে গিয়েছিল। গায়ের রং পরিবর্তনের জন্য তাদের অনেক সময় পাওয়ার কথা যদিও পরিবর্তনের প্রয়োজন তাদের ছিল না। কারণ অস্টালেশিয়াও বিষুবরেখার কাছাকাছি। কিন্তু ইউরোপে যাওয়ার পর পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে। ইউরোপেও মানুষ আড়াই লক্ষ বছর ধরে বাস করছে। এই সময়ের মধ্যেই সূর্যের আলোর অভাবে তাদের ত্বকের রং পাল্টে গেছে, বিবর্তনীয়ভাবে বললে, ফ্যাকাসে রং এর মানুষেরাই প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। সে তুলনায় ইউরোপ থেকে আমেরিকা মহাদেশে মানুষ অনেক পড়ে গিয়েছে, মাত্র ২০ হাজার বছর পূর্বে। আমেরিকায় যারা বিষুবরেখার কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছিল তাদের ত্বকের রং গাঢ় হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু মধ্য আমেরিকার ইনকা, মায়া বা অ্যাজটেক সভ্যতার মানুষদের গায়ের রং আমরা ততোটা কালো হতে দেখিনি। এর কারণ, ২০ হাজার বছর আমূল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। সময়ের অপ্রতুলতার আরেকটি মজার উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার খয়শা ও জুলুদের গায়ের রং। দুটি গোত্রেরই বাস আফ্রিকার দক্ষিণাংশে, কিন্তু জুলুদের গায়ের রং খয়শাদের চেয়ে বেশ গাঢ়। কারণ আফ্রিকার উত্তরাংশ থেকে মানুষ যখন প্রথম দক্ষিণাংশে যেতে শুরু করেছিল খয়শারা তখনই দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বিষুবরেখা থেকে কিছুটা দূরে চলে যাওয়ায় তাদের গায়ের রং ধীরে ধীরে কিছুটা হালকা হয়েছে। কিন্তু জুলুরা সে অংশে গিয়েছে মাত্র ১,০০০ বছর পূর্বে গায়ের রংএ বিশেষ পরিবর্তন আসার জন্য যা একেবারেই যথেষ্ট নয়।

এর পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতির কথা ভুলে গেলেও চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রখর রোদ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ অনেক আগেই ভারী কাপড় এবং বাসাবাড়ি উদ্ভাবন করে ফেলেছে। আবার দিনদিন ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবারও খেতে শিখেছে, যদিও তারা এ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। এই দুই প্রক্রিয়া অতিবেগুনি বি এর প্রভাবে ত্বকের বিবর্তনকে ক্ষেত্রবিশেষে বেশ খানিকটা শিথিল করে দিতে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ লোহিত সাগরের দুই তীরের অধিবাসীরা। পশ্চিম তীরে থাকে সুদানীয়রা। এদের ত্বকের রং খুব কালো, গায়ের গড়ন লম্বাটে, এবং হাত-পা বেশ লম্বা লম্বা। অতিবেগুনি বি থেকে বাঁচা এবং দেহের তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ গড়ন খুব উপযোগী। সুদানীয়রা গত ৬,০০০ বছর ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করছে। বিষুবরেখার খুব কাছে হওয়াতেই তাদের দেহের এই অবস্থা। অপরদিকে লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে বাস করে আরবরা (আরবীয় উপদ্বীপ)। দুটি অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব কিন্তু খুব বেশি নয় এবং দুটোই বিষুবরেখার খুব কাছে। কিন্তু আরবদের ত্বকের রং একেবারে হালকা। এর কারণ কি হতে পারে। প্রথম কারণ, আরবরা ২,০০০ বছর আগে এখানে এসেছে, তাদের পূর্বপুরুষরা বাস করতো ইউরোপে। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়- ২,০০০ বছরে ত্বকের রং তো কিছুটা হলেও গাঢ় হওয়ার কথা ছিল, হল না কেন? হল না কারণ, একই পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও, সুদানীয়রা যেখানে দেহের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার সাথে খাপ খাইয়েছে, আরবরা সেখানে মাথা থেকে পা অবধি ভারী কাপড় এবং তাবু ব্যবহারের মাধ্যমে সেটা করেছে। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে তাদেরও অনেক মেলানিনের প্রয়োজন পড়তো। আরবদের বিবর্তনে সংস্কৃতির এই ভূমিকা আমাদেরকে আবার মনে করিয়ে দেয়, সাংস্কৃতিক বিবর্তনও হেলা করার মতো বিষয় নয়।

এতো গেল অতীতের কথা। এবার বর্তমানে ফেরা যাক। পৃথিবীব্যাপী মানুষের গায়ের রঙের বর্তমান চিত্রটি কেমন? এর উত্তরে প্রথমেই আসে অভিবাসীদের কথা। বর্তমানে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশগুলোর দিকে একটি জনস্রোত খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি শীতপ্রধান দেশের অনেকেও অস্ট্রেলিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়। এই জনস্রোতের কারণে বেশ কিছু রোগের হাড় আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি রোগ হচ্ছে, ত্বকের ক্যান্সার এবং ভিটামিন ডি-র অভাব। ত্বকের ক্যান্সারের মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা-র প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। আর ভিটামিন ডি-র অভাবে হয় রিকেটস রোগ। যাদের গায়ের রং হালকা তারা যদি বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকা শুরু করে তাহলে অতিবেগুনি রশ্মির কারণে তাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আবার গাঢ় বর্ণের কেউ ইউরোপ বা কানাডায় থাকতে শুরু করলে তার দেহে ভিটামিন ডি-র অভাব দেখা দেবে।

রঙের পার্থক্য কেবল মেলানিনের ওঠানামা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ওপর ভিত্তি করে মানুষকে বিভক্ত করা যায় না। এমনকি বর্ণের মাধ্যমে মানুষের জিনগত ইতিহাসও বোঝার উপায় নেই। কারণ এটি কোন ধ্রুব বৈশিষ্ট্য নয়। আজ যে মানুষদের গায়ের রং সাদা কালের বিবর্তনে তাদের রংই হয়ে যেতে পারে কালো, যদি তাদের ভৌগলিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়। লিনিয়াসের গোত্রের বিভাজনে বর্ণের একটা ভূমিকা ছিল- ককেশয়েডরা সাদা, মঙ্গোলয়েডরা বাদামী আর নিগ্রোয়েডরা কালো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে বিভাজনের কোন অর্থ নেই। দেখা যাচ্ছে, মানুষের মাঝে এমনিতেই বৈচিত্র্য কম, আর যতটুকু আছে ততটুকুরও মূল কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে নয়। তাই এই সরলরৈখিক প্রজাতিটিকে বর্ণ বা গোত্রে বিভক্ত করার কোন অর্থ নেই। ঠিক এ কারণেই বিজ্ঞান আজ বর্ণের ধারণা পরিত্যাগ করেছে।[১০]

গায়ের বর্ণ এক সময় মানুষকে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করার সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান দেখিয়েছে, গায়ের রংই বরঞ্চ বিভেদ ভুলিয়ে দিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের বিবর্তনের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলোর একটি এই রং। অতিবেগুনি রশ্মির কারণে রঙের বিবর্তন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আরেকটি বিষয় দেখিয়ে দিয়েছে- যে সামাজিক ট্যাবুগুলোকে আমরা এতোটা মেনে চলি বা আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব ট্যাবু দিয়ে পুরো বিশ্ব শাসন করেছে সেগুলো কতটা ঠুনকো। এভাবেই বিজ্ঞান আলো জ্বেলে আমাদের অন্ধত্ব দূর করে, প্রগতির পথে নিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১) Curtis W. Marean, When the Sea saved Humanity, Scientific American, August 2010.

২) Jared Diamond, The Third chimpanzee, Harper Perenial, New York, 1993.

৩) Traces of a Distant Past, Gary Stix, Scientific American, July 2008

৪) Daniel Fairbanks, Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human DNA, Prometheus Books, New York, 2007.

৫) “Abraham Lincoln’s Racism in Context: Reflections on His Era and Ours” by Joe; Racism Review; February 16, 2009

৬) “The Great Emancipator didn’t advocate racial equality. But was he a racist?” by Stacy Pratt McDermott; Illinois Issues Online

৭) Sir Francis Galton, Encyclopedia Britannica online edition

৮) Steve Jones, “Is Human Evolution Over?” Enlightenment lecture, University of Edinburgh

৯) Meredith P, Riesz J (February 2004). “Radiative relaxation quantum yields for synthetic eumelanin”. Photochemistry and photobiology 79 (2): 211–6.

১০) “Human Skin Color Variation” – Human Origins at Smithsonian Institute website

তাই যদি হবে তবে মাথার চুল পড়ে যাওয়াটা কি সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হত না? চুল মাথাকে আঘাত থেকে কতটা রক্ষা করতে পারে? আবার যারা মাই্গ্রেট করে ইউরোপের দিকে চলে গেল তাদের তো আবার লোম গজানোর কথা…কিন্তু মজার ব্যপার হচ্ছে বেশী লোম দেখা যায় গরম অঞ্চলে আরবদের মাঝে যেখানে ইউরোপের লোকের লোমের সংখ্যা কম – এটার ব্যাখ্যা কি?

আইচ্ছা, কাইল্লা চামড়া নিয়া যে সিডনিতে থাকতেছি, ক্যালসিয়ামের অভাবে বিপদে পড়মোনাতো? বিবর্তনের ধারায় তো আমাগো পরবর্তি জনুরা টিকার কথা না যদি না তারা সাদা চামড়ায় ক্রস না করে। আমার মতো কাউলাদের কি কোন প্রটেকটিভ ব্যবস্থা নেয়া দরকার?

শিক্ষানবিসের এই পোস্টটা খুবই সুন্দর একটি স্কলারি পোস্ট হয়েছে। অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম, বেশ কিছু জিনিষ আগেই জানা ছিলো, তবে এইরকম দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে বানানো মডেলটি জানা ছিলো না। শিক্ষানবিসের মডেলটি অনুধাবন করে ব্রেইনগাজম লাভ করলাম।

মেলানোমার ঝুঁকি যে মেলানিন উতপাদনের আপরেগুলেশন নির্বাচিত হওয়ার প্রাথমিক চাপ ছিলো না এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, এইরকমই আরেকটি রোগ আছে যেটিকে বলে হান্টিংডন রোগ যেটা কিনা একটি বংশগত রোগ যার ঔরসজাত্যের প্যাটার্ন অটোসোমাল ডমিনেন্ট। অর্থাৎ বাবা-মা দুইজনের যে কোন একজনই রোগী হলেই সন্তানও রোগী হওয়ার সম্ভাবনা ৫০%। তারপরও এই ঘাতক এলিলটি প্রচন্ড প্রচন্ড ফ্রিকোয়েন্ট অন্যান্য অটোসোমাল ডমিনেন্ট এলিলের তুলনায়, কারণ এই রোগ উপসর্গ প্রদর্শন করে প্রজননশীল বয়সের পরেই (৪০ বছর) শুধুমাত্র। ফলিক এসিডের ব্যাপারটা নতুন জানলাম ভালো লাগলো। সূর্যালোকের সহায়তায় ভিটামিন ডি উতপাদনের ফটোকেমিস্ট্রি কিছুটা বর্ণনা করলে ভালো হতো। আরেকটা তথ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি- ককেশীয় মঙ্গোলিয় নির্বিশেষে আমাদের চামড়ায় মেলানোসাইটের ঘনত্ব কিন্তু প্রায় সমান, অসমান হচ্ছে প্রতিটা মেলানোসাইট কি পরিমান মেলানিন বানাচ্ছে তা। একইভাবে আমাদের ও শিম্পাঞ্জীর চামড়ায় চুলের ফলিকল কোষের ঘনত্বও প্রায় সমান, অসমান হচ্ছে প্রতিটি কি পরিমান কেরাটিন বানাচ্ছে এটা। সুন্দর এঙ্গেইজিং পস্টের জন্য শিক্ষানবিসকে আবারও ধন্যবাদ।

অ-সা-ধা-র-ণ :guru: :guru: :guru:

প্রথমে এই হাতি সাইজ লেখা দেখে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু শিক্ষানবিস সাহেবের লেখার আকর্ষণ এড়ানো অসম্ভব।

বর্ণবৈচিত্রের বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা পড়ে দারুণ লাগল। আর ফরিদ আহমেদের প্রশ্নের উত্তর আমারো জানতে ইচ্ছে করছে। চোখ বা চুলের রঙ এর বৈচিত্র নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাই

অনেক ভালো লাগলো। আমার মতো অনিয়মিত পাঠকের ক্ষুধা নিবারণের চমৎকার রসদ রয়েছে। ধন্যবাদ!

:guru: :guru: :guru: :guru: :guru:

ওহ হো! চুলের রঙের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কালো, লাল, বাদামি, সোনালির, চেস্টনাট রঙের বিষয়টাও ব্যাখ্যা করে দিলে খুব খুশি হতাম।

@ফরিদ আহমেদ, স্তন্যপায়ীদের চামড়া চুল চোখ সবকিছুর রঙই নির্ধারণ করে মেলানিন।

প্রথমত একটি জিনের জন্য যেই জনপুঞ্জে যতো বেশী প্রকরণ রয়েছে সেই জনপুঞ্জ ততো বেশী ফিট। বিভিন্ন রঙের চোখ যেহেতু কোন ঋণাত্নক নির্বাচনি চাপের সূচনা করে না তাই ওয়াইল্ডটাইপ চোখের পিগমেন্ট কোডকারী জিনে মিউটেশনের ফলে উদ্ভুত চোখের নতুন পিগমেন্ট কোডকারী জিন ঋণাত্নক নির্বাচনের শিকার হবে না। আর চোখের বিভিন্ন রঙ যেমন নীল, সবুজ এরা প্রত্যেকেই কিন্তু ওয়াইল্ড টাইপ চোখের পিগমেন্টের তুলনায় রিসেসিভ। অর্থাৎ, সন্তান বাবার কাছ থেকে নীল চোখ আর মার কাছ থেকে কালো চোখের এলিল পেলে তার চোখের রঙ কিন্তু কালোই হবে (চুলের বেলায়ও যেটি সত্য)। ফলে যদি কোন ক্ষতিকর প্রভাব এমনকি থেকেও থাকে তারপরও রিসেসিভ এলিল সবুজ চোখ হিসেবে জনপুঞ্জে থেকে যাবে। আর সুবিধাও আমি মনে করি কিছু কিছু এটা প্রদান করে, যেমন- নীল বা সবুজ চোখের একজন ব্যক্তির মেইট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী হবে। এছাড়াও নীল/সবুজ চোখ জীবকে জনপুঞ্জে স্বল্প প্রতিযোগীতার সম্মুখীন করাবে। যেমন- সিলভার লিফ বানর কমলা রঙের কোট নিয়ে জন্মগ্রহন করে। নিঃসন্দেহে এটা একটি ক্ষতিকর এলিল, এটা শিকারীর কাছে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে যে- আমাকে এসে খেয়ে ফেলো। তারপরও প্রাকৃতিক নির্বাচন এটি ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেনি কেননা জনপুঞ্জের সহসদস্যদের কাছে এটা প্রদর্শন করে নিরীহতা এবং আদায় করে নেয় সহানুভুতি। বানরের মতো অল্ট্রুইস্টিক জীবেদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে কিছুটা হলেও উপকারী। ফলে ফ্রিকোয়েন্সি নুন্যতম হলেও এই এলিল এখনও জনপুঞ্জে বিদ্যমান। http://www.youtube.com/watch?v=qdvezGS8ohY প্রথম এক মিনিট দেখুন।

@আল্লাচালাইনা, ঠিকই বলেছেন, চোখের রং এর ব্যাপারটা খুব সহজেই নিউট্রাল কোন মিউটেশন বা অন্য কোন মিউটেশনের সাইড ইফেক্টও হতে পারে। আর মনে হয় যৌন নির্বাচনের ফলেই হয়তো চোখের রঙ এর এই প্রকারণগুলো টিকে গেছে। নীল চোখের জিন রিসেসিভ, কিন্তু আমেরিকায় এর আধিক্য (ইউরোপের তুলনায়) দেখলে অবাক হতে হয়, জেনেটিক ড্রিফটের ফলে এটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই প্রবল বলে মনে হচ্ছে।

@আল্লাচালাইনা,

ধন্যবাদ আল্লাচালাইনা বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য।

কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে এখন থেকে দশ হাজার বছর আগে হুট করে OCA2 জিনের আকস্মিক মিউটেশনের ফলে কোনো এক সৌভাগ্যবতী মহিলা নীল চোখের অধিকারী হয়েছিলেন। আফ্রিকা থেকে বড়জোর মাত্র চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানুষ তখন এসেছে ইউরোপে। কাজেই এই মিউটেশনটা একটু বিস্ময়করই বটে। এর টিকে থাকার কারণটা বুঝতে পারছি, সৌন্দর্য্যের ট্রেইট হিসাবে বিশেষ সুবিধা পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু উৎপত্তির পিছনের কারণটা কী জানা যাবে কখনো? কেন ঘটেছিল এই বিচিত্র মিউটেশন?

বেশ পরিশ্রমসাধ্য একটা লেখা। সে কারণে বড়সড় একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য লেখকের। অনেকের অনেক পূর্বসংস্কার ভাঙতে সাহায্য করবে এই লেখাটা।

কিছু মনে না করলে, একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করি। গায়ের চামড়ার বর্ণবৈচিত্র্যের বিষয়টাতো না হয় বুঝলাম। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চোখের রঙের এত পার্থক্য কেন? এর বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা কী? চোখের রঙের ভিন্নতা ভিন্নভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে কী সুবিধা দিয়েছে? আমি যদ্দুর জানি মাত্র দশ হাজার বছর আগেও পৃথিবীতে নীল চোখের কোনো মানুষ ছিল না। তাহলে, কোন সে কারণে এত বৈচিত্র্যময় বর্ণসৌন্দর্যময় মানুষের চোখ?

জনাব শিক্ষানবিশ,

অসম্ভব সুন্দর আর মূল্যবান একটা লেখা উপহার দিয়েছেন। অনেক অজানা ব্যাপার জেনে গেলাম। আমার নিজেরও কিছু কিছু দ্বৈধতা কেটেগেলো নিমেষে। এধরনের লেখা আরো চাই। ধর্মের, চেহারার, ভাষার, আঞ্চলিকতার বিদ্বেষ তো আছে এগুলোকেও দূরকরতে হবে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোতেই। প্রকৃতপক্ষে সমগ্রমানব জাতির মধ্যে যে একটা সূচনা রজ্জু আছে, আছে একটা নিবিড় সম্পর্ক এই প্রজাতি গুলোর মধ্যে, সেটাকে উহ্যরেখে মানব সমাজের প্রগতিকে বিপরীতে টেনে ধরার প্রবনতাটা রোধ করা জরুরী। আর তাই এই লেখাটির গুরুত্ত্ব অপরিসীম। সত্যিই এটি একটি ভালো রেফারেন্স হয়ে থাকবে মুক্তমনায়। শিক্ষানবিশের কাছে আরো প্রত্যাশা রইলো।

অনেকদিন পরে শিক্ষানবিশের লেখা পড়ে বেশ ভালো লাগলো। গবেষণাসমৃদ্ধ, তথ্যবহুল লেখাটা মুক্তমনার পাতায় একটা দামী সংযোজন।

চমৎকার লেখা। এই লেখাগুলোকে যে কোন সময় রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সংস্কৃতি বা মানুষের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যে আমরা প্রাকৃতিক বিবর্তনকে কিছুটা হলেও ঠেকিয়ে দিতে পারি সেটার প্রমান কিন্তু আমরা নানান ভাবেই পাই। গাত্রবর্ণের উদাহরণটাও একটি চমৎকার উদাহরণ। ভারী কাপড়, অথবা সানস্ক্রিন অথবা ছাতার ব্যবহার করে কিন্তু পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতিপথই পরিবর্তন করছি। এভাবেই মানুষের মস্তিষ্ক বিবর্তনের ধারায় গঠিত হলেও, মস্তিষ্ক নিজেই এমন এক অবস্থানে যেতে পারে যেখান হতে সে সরাসরি প্রাকৃতিক নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যেই সুবিধে অন্যান্য প্রাণী গোষ্ঠী পায় না। এখানেই মানুষের সাথে অন্য জীব গোষ্ঠীর পার্থক্য।

এই চামড়ার রং এর ভিন্নতার কারণ নিয়ে ছোটবেলা থেকেই একা একা অনেক ভেবেছি। আজ বুঝলাম বিষয়টা কী? লেখক কে : :yes: :guru:

খুবই চমৎকার লেখা শিক্ষানবিস। আর উপসংহারটা খুবই ভাল হয়েছে।

দুর্দান্ত! এরকম লেখা আরো চাই।

দারুন লেখা। সদালাপী পি এইচ ডিরা এর পরেও দাবী করবে বিবর্তনবাদ বর্নবাদকে উস্কে দেয়! যদিও উলটোটাই সত্য। আরো সত্য যারা ইউজেনিক্সের চর্চা করত তারাও অপবিজ্ঞানী-আর সদালাপীরাও অপবিজ্ঞানী। অপবিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা নয়-সেই সীমা রেখাও এরা জানে না।

সত্যহল বিবর্তনের চর্চার ফলেই মানব সভ্যতা জেনেছে-আমাদের মধ্যে জেনেটিক ভ্যারিয়েশন এত কম-আমরা সবাই সমান। বর্নবাদি ধারনা সম্পূর্ন অপবিজ্ঞান এটাও জেনেটিক এভোলুশনের দান।

@শিক্ষানবিস,

এমন একটা বিষয় নিয়ে লিখলেন যার জন্য যে কোন হাই প্রোফাইল জীব বিজ্ঞানীকে শূলে চড়ার ঝুঁকি নিতে হয়। এবার প্রসঙ্গে আসা যাক। MC1R এবং SLC24A5 এই দুটি জীনের মিউটেশনকে সাদা চামড়ার সাথে এপর্যন্ত সংযুক্ত করা গেছে যার মধ্যে SLC24A5 -এর বয়স ১৫,০০০ বছরের বেশী নয়।

সাদা চামড়ার জন্য দায়ী বাকি জীন গুলো এখনও চিহ্নিত করা যায় নি। এমতাবস্হায় ,মানুষের বর্ন নিয়ে যে কোন তত্ত্বকে জীব বিজ্ঞানের কঠিন ছাঁকনি পার হতে হবে।

@সংশপ্তক, খুব দৌড়ের মধ্যে আছি, তাই সবগুলো প্রশ্ন করতে পারছি না। কিন্তু আপনার মন্তব্যটিকে কি আরেকটু বিস্তৃত করে লেখা যায়? ১৫ হাজার বছর আগের মিউটেশন হলেও তো ৫০-৬০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে বের হয়ে আসার সময় আমাদের সবার গায়ের রঙ যে কালো ছিল এটা তো নিশ্চিতভাবে বলা যায়, না কি এটা নিয়েও কোন দ্বিমত আছে? এছাড়া আমাদের গায়ের রঙ এর বিবর্তনের উপর মেলানিন, সূর্যালোক এবং ভিটামিন ডি ইত্যাদির প্রভাবের ব্যাপারগুলো নিয়ে কি কোন বিতর্ক আছে?আপনি আরেকটু বিস্তারিতভাবে মন্তব্য করলে আমাদের সবার জন্য ব্যাপারটা বুঝতে আরেকটু সুবিধা হত।

@বন্যা আহমেদ,

বর্ণের বিষয়টা ধর্মের চাইতেও অধিক সংবেদনশীল এবং বিস্ফোরক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় এ ব্যপারে প্রকাশ্যে কোন জীব বিজ্ঞানীই পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের বাইরে পুরোপুরি মুখ খুলতে রাজী হবেন না । এটার সাথে সরাসরি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা জড়িত। অনেকে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে ৬ ডিজিট বেতনের চাকরী হারিয়েছেন আমার চোখের সামনে।আমি এখানে চেষ্টা করবো যথাসম্ভব পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার।

আফ্রিকা থেকে বের হয়ে আসার সময় আমাদের সবার গায়ের রঙ যে কালো ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । ইউরোপে SLC24A5 জীনের মিউটেশন শুধুমাত্র কালো চামড়ার মাত্র ১/৩ অংশের পিগমেন্ট হারানো ব্যাখ্যা করে। বাকী ২/৩ অংশের পিগমেন্ট হারানোর জন্য দায়ী জীনের ব্যাখ্যা অজানা। এটা জানার অবশ্যি প্রয়োজন রয়েছে।

মেলানিন, সূর্যালোক এবং ভিটামিন ডি ইত্যাদির প্রভাব মানুষের চেয়ে অন্যান্য ম্যামালদের ওপর বেশী পড়ার কথা যারা বহুমুখী খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করতে পারেনা। আমাদের শরীরের ভিটামিন ডি সরবরাহের বড় অংশ খাদ্য থেকে আসে। আর দক্ষিন এমনকি কেন্দ্রীয় ইউরোপের সূর্য যথেষ্ট শক্তিশালী । আমার তো দক্ষিন ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে ২০০৩ সালে একবার কড়া রোদে মড়ার মত অবস্থা হয়েছিলো। উত্তর ইউরোপে বসতি অনেক নবীন।

অপরদিকে ইউরোপে SLC24A5 জীনের মিউটেশনের সাথে পূর্ব এশিয়ার হলুদ বর্ণের কোন সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায় না।

@সংশপ্তক,

আপনার তথ্যগুলো খুব কাজের। কিন্তু ডিটেল বুঝতে পারছি না। জিনের তথ্য অনুসারে আমার লেখাটায় কি পরিবর্তন আর সংযোজন করতে হবে সেটা ভাবছি। আসলে সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকানের একটা লেখাকে মূল রেফারেন্স হিসেবে নেয়ায় হয়ত একপাক্ষিক হয়ে গেছে। আপনি কি কোন রিসোর্স দিতে পারবেন যেখান থেকে ডিটেল জানা যেতে পারে?

ভিটামিন ডি কেবল চর্বিযুক্ত মাছ, ডিম এবং মাশরুমেই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। কিন্তু আমি মিলিয়ে দেখেছিলাম এর চেয়ে সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি তৈরি হওয়ার পরিমাণটা অনেক বেশি। আমি জানতাম ভিটামিন ডি-র মূল যোগানদাতা সূর্যালোক। ইউরোপের যে স্থানে পর্যাপ্ত রোদ থাকে সে স্থানটিকে উপরের সিম্যুলেশনে মধ্যম স্থান দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলেও শীতকালে সূর্যালোকের অভাব থাকে। অন্তত ১ থেকে ২ মাস ভিটামিন ডি তৈরির মত সূর্যালোক পাওয়া যায় না। আর একেবারে উত্তরে ১০ মাসের মতোই অতিবেগুনি বি-র অভাব থাকে। এই সিম্যুলেশন অনুযায়ীই সবকিছু লিখেছি এখানে। কিন্তু জিনের ব্যাপারটি একেবারেই আলোচনায় আসেনি। সে অংশটা যোগ করতেই হবে। রিসোর্স দরকার…

@শিক্ষানবিস,

নিশাচর স্তন্যপায়ী প্রানীদের জীনগত বৈশিষ্ট গুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন।

আমাকে মুক্তমনার বার্তা-বক্সে বার্তা পাঠালে রিসোর্সের বন্দোবস্ত করা হবে। আমার কাছে বেশীর ভাগ রিসোর্স হার্ড কপি আকারে রয়েছে।

@বন্যা আহমেদ,

কয়েকদিন আগে আন্তর্জালে ঘোরাঘুরি করার সময় সায়েন্টিফিক আমেরিকার একটা আর্টিকেলে দেখলাম যে, মানুষের লাইটার স্কিন তৈরি হয়েছে আফ্রিকাতেই। কিন্তু ওই উষ্ণ পরিবেশে এটা কোনো সুবিধা দিতে পারে নি লাইটার স্কিনধারীদের। কিন্তু যখনই মানুষ উষ্ণ অঞ্চল ছেড়ে শীত অঞ্চলে গিয়েছে, তখনই এই বৈশিষ্ট্যটা লাইটার স্কিন লোকদের জন্য সুবিধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ওই আর্টিকেলটা খুঁজে পাচ্ছি না। পেলেই রেফারেন্স দিয়ে দেবো। দুই চার দিন আগেই পড়েছি, কাজে স্মৃতির প্রতারণার সম্ভাবনা দশমিক শুন্য শুন্য এক ভাগ।