ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স (Electroluminescence) বা বৈদ্যুতিক প্রতিপ্রভা নামক একধরনের ঘটনা সম্বন্ধে পদার্থবিদগণ ১৯০৭ সাল থেকে অবগত আছেন। এধরনের ঘটনায় একটি বস্তুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তা আলো নির্গত করে। তবে এই ঘটনা কৃষ্ণবস্তু নিঃসরণের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। আমরা সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়েও আলো পেয়ে থাকি। বৈদ্যুতিক বাতিতে একটি ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং তার ফলে এটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আলো উৎপন্ন হয়। ইলৈক্ট্রলুমিনেসেন্স এ ধরনের ঘটনা নয়। বরং এই ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন সরাসরি দৃশ্যমান আলো নির্গত করে যখন সে একটি অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে গমন কালে একটি ‘হোল’ এর দেখা পায়। সহজ কথায় ‘হোল (hole)’ হচ্ছে ইলেক্ট্রনের ঘাটতি। একটি অর্ধপরিবাহীর পরমাণুতে যদি ইলেক্ট্রনের ঘটতি থাকে তাহলে একটি ইলেক্ট্রন সেই স্থান দখল করে স্থিতিশীল হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু শক্তি বিকিরণ করে। এই ঘটনাকেই বলা হয় ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স। এই বিকিরিত তরঙ্গ যদি দৃশ্যমান আলোর সীমায় থাকে তাহলে আমাদের চোখে তা ধরা পড়ে।

বোঝাই যাচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ শক্তি সরাসরি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ঘটনাটি বেশ তৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় কাজে লাগানো যেতে পারে। যদিও বিদ্যুতের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করার ইতিহাস বেশ পুরোনো। টমাস আলভা এডিসন ১৮৭৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে জনসম্মখে ফিলামেন্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতির প্রদর্শন করেন আর সেই থেকে অদ্যাবধি এর ব্যবহার চলছে। কিন্তু এধরনের বৈদ্যুতিক বাতির একটি বড় সমস্যা হলো এতে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে সরাসরি আলো তৈরি হয় না। বরং প্রবাহিত ইলেক্ট্রন যখন বস্তুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন পরমাণুর সাথে সংঘর্ষের ফলে এটিকে উত্তপ্ত করে। যখন বস্তুর তাপমাত্রা যথেষ্ট পরিমান বৃদ্ধি পায় তখন এটি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিকিরণ নির্গত হয় যার মধ্যে একটি অংশ থাকে দৃশ্যমান পাল্লায়। এর ফলেই আমরা বৈদ্যুতিক বাতি থেকে আলো পাই। কিন্তু যেহেতু এটি দৃশ্যমান আলোর বাইরেও আরো বিভিন্ন সীমায় তাপীয় বিকিরণ নির্গত করে ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তির অপচয় ঘটে। হিসেব করে দেখা যায় একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতি (incandescent light bulb) তার শক্তির কেবল মাত্র ৪% (চার শতাংশ) দৃশ্যমান আলো হিসেবে বিকিরণ করে, অর্থাৎ ৯৬ ভাগ বৈদ্যুতিক শক্তি পুরোপুরি অপচয় হয়ে যায়। এই অপচয় কমানো যেতো যদি আমরা একটি বস্তু থেকে কেবল সুনির্দিষ্ট পাল্লায় অর্থাৎ দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত করতে পারতাম।

ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স আমাদের সেই সুযোগটি করে দেয়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে একটি ইলেক্ট্রন একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর হোলে একীভূত হয়ে সুনির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করবে তাই আমরা বিদ্যুৎ শক্তিকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারব। আর এভাবেই আলোক নিঃসারী ডায়োড (লাইট ইমিটিং ডায়োড: Light Emitting Diode) বা এলইডি (LED) এর উদ্ভব হয়।

এলইডি’র নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটি এক ধরনের ডায়োড। ডায়োড হচ্ছে দুটি অর্ধপরিবাহীর একটি জাংশন। আগেই যেমন বলেছি কিছু কিছু অর্ধপরিবাহীতে হোলের আধিক্য (মানে ইলেক্ট্রনের ঘাটতি) থাকতে পারে এদের p-type (অর্থাৎ positive)অর্ধপরিবাহী বলা হয়। বিপরীতভাবে কিছু কিছু অর্ধপরিবাহীতে ইলেক্ট্রনের আধিক্যও থাকতে পারে এবং এদের বলা হয় n-type (অর্থাৎ negetive) অর্থপরিবাহী। এধরনের বিপরীতধর্মী দুটি অর্ধপরিবাহীকে একত্রে যুক্ত করে দিয়ে p-n জাংশন তৈরি করা হয়। n অংশের ইলেক্ট্রনের যেহেতু p অংশের হোলের প্রতি আকর্ষন আছে তাই জাংশনের কাছাকিছু কিছু ইলেক্ট্রন অপরদিকে গিয়ে কিছু হোলকে প্রশমিত করে একটি নিঃশেষিত এলাকা (depletion zone) তৈরি করে ফেলবে এবং এর পরিণতিতে একটি বিদ্যুৎ অপরিবাহী স্তর তৈরি হবে। যদি একটি p-n ডায়েডের p প্রান্তটিকে একটি বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং n প্রান্তটিকে বিদ্যুৎ উৎসের ঋনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে ঋনাত্মক n প্রান্ত উৎসের ঋনাত্মক প্রান্ত দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে বেশ সহজে p অংশের দিকে চলে যেতে পারবে এবং ফলে নিঃশেষিত এলাকাটি আর থাকবে না এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকবে(নীচের বামপাশের চিত্রটি)। এই অবস্থায় জাংশনটি ফরোয়ার্ড বা সম্মুখবর্তী বায়াস (forward bias) এ থাকবে। যেহেতু ইলেক্ট্রনের হোলের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার একটি প্রবণতা আছে তাই এই পদ্ধতিতে এই জাংশনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হলে ইলেক্ট্রন n থেকে p এর দিকে বেশ সহজে প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎসকে বিপরীত দিক থেকে সংযুক্ত করলে জাংশনের n প্রান্তের ইলেক্ট্রনগুলো উৎসের p প্রান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উৎসের দিকে আসতে চেষ্টা করে আর অপর দিকে জাংশনের p প্রান্তের হোলগুলো উৎসের n-প্রান্তের দিকে আসতে চেষ্টা করে। কেউই তখন আর জাংশনের ভিতর দিয়ে যেতে চায় না এবং ফলে p থেকে n এর দিকে সহজে প্রবাহিত হতে পারে না যার ফলে জাংশনের নিঃশেষিত এলাকাটি আরো বড় হয়ে যায় (নীচের ডানপাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় জাংশনটি রিভার্স বা বিপরীতমুখী বায়াসে (reverse bias) থাকে। বিস্তারিত না বুঝলেও ক্ষতি নেই। এটুকু অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে যে ডায়োড ইলেক্ট্রনিক সার্কিটে একমূখী ভালবের মতো কাজ করে। (টিউবওয়েল সহ বিভিন্ন ধরনের পানির পাম্পে যেমন আমরা অনেক সময় একমূখী ভালব ব্যবহার করি) বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ চালনা করার চেষ্টা করা হলে তা p-n জাংশনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ একটি ডায়োডের মধ্য দিয়ে কেবল একমূখে যেতে পারে। বিপরীতমূখে সংযুক্ত করলে মাঝে ডিপ্লেশন ব্যান্ড তৈরি হয়ে প্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

এখন শক্তি নিঃসরণের অংশে আসা যাক। আগেই বলেছি একটি ইলেক্ট্রন যদি একটি হোলে প্রবেশ করে তাহলে তা প্রশমিত হয়ে স্থিতিশীল হয় এবং এর ফলে কিছুটা শক্তি নির্গত হয়। মূলতঃ ইলেক্ট্রন পরিবহন ব্যান্ড থেকে অপেক্ষাকৃত নিন্মশক্তির যোজন ব্যান্ডে প্রবেশ করে এবং যার ফলে উদ্ধৃত শক্তি নির্গত করে দেয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে আমরা জানি যখন দুটি পরমাণু পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে তখন বন্ধন গঠিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় পরমাণু দুটি স্থিতিশীল হয় যার ফলে শক্তি নির্গত হয়। এখানেও বিষয়টি অনেকটা তেমনই তবে এই ক্ষেত্রে এটিকে ঠিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বলা যায় না কারণ এতে কোনো ধরনের বস্তুগত পরিবর্তন ঘটে না। যা হোক, একটি সাধারণ সিলিকন ডায়োডে যখন হোলগুলো ইলেক্ট্রন কর্তৃক দখল হয় তখন যে শক্তি নির্গত হয় তা দৃশ্যমান আলোর সীমায় থাকে না বরং এগুলোর শক্তি বিকিরণ হয় ইনফ্রা রেড সীমায় যা দৃশ্যমান পাল্লার চেয়ে কম।।

কাজেই ডায়োড থেকে আমাদের যদি আরো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তি নিঃসরণ করতে হয় তাহলে বিশেষ ধরনের পরমাণু দিয়ে p-n জাংশনটি তৈরি করতে হবে। প্রথম দিকে এই বিষয়টি সহজসাধ্য ছিলো না। ১৯৬১ সালে, সর্বপ্রথম যেই আলোক নিঃসারী ডায়োডগুলোর উদ্ভব হয় সেগুলো কেবল ইনফ্রারেড বা অবলাল সীমায় বিকিরণ করতে পারত। এগুলোতে p-n জাংশনের অর্ধপরিবাহী হিসেবে ব্যাবহার করা হতো গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ও অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড। মানুষের চোখ অবলাল রশ্মি শনাক্ত করতে পারে না তাই এই এলইডি থেকে নির্গত আলো চোখে দেখা যায় না। তবে এই এলইডিগুলোকে ব্যবহার করে যোগাযোগের জন্য, যেমন: রিমোট কন্ট্রোলে সংকেত প্রেরণের কাজে লাগানো যায় খুব সহজেই। এখনো বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের রিমোট কন্ট্রোলে ইনফ্রারেড এলইডিই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দৃশ্যমান আলো পেতে হলে আমাদের পরিবহন ব্যান্ড ও যোজন ব্যান্ডের শক্তি ব্যাবধান আরো বাড়াতে হবে যেন ইলেক্ট্রনকর্তৃক হোল প্রশমিত হলে আরো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (তার অর্থ বেশী কম্পাঙ্কের এবং বেশী শক্তির), অন্তত লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তি নির্গত হয়। মানুষ চোখ দিয়ে সবচেয়ে কম শক্তির যে বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে তা হচ্ছে লাল। তারপর বিকিরণের শক্তি বাড়াতে থাকলে অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমাতে থাকলে আলো ক্রমশঃ কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানী, নীল, বেগুনী হতে থাকে। বেগুনীর পর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরো কমালে আলো অতিবেগুনীর পাল্লায় প্রবেশ করে যা আর চোখে দেখা যায় না। তার মানে বোঝা যাচ্ছে দৃশ্যমান আলোর এলইডি তৈরি করতে হলে বিকিরণের সীমা হতে হবে লাল হতে বেগুনী এর মধ্যে।

দূর নিয়ন্ত্রকের সামনে রয়েছে একটি ইনফ্রারেড এলইডি। যার আলো চোখে দেখা যায় না তবে যন্ত্রের সেন্সরে সংকেত প্রেরণ করা যায়।

অবলালের এলইডি উদ্ভাবনের অল্প সময় পরেই, ১৯৬২ সালে লাল এলইডি উদ্ভাবিত হয়। এর উদ্ভাবক হলেন নিক হলনিয়াক (Nick Holonyack)। তিনি গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফসফাইড ব্যবহার করে লাল আলো নিঃসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেহেতু তিনিই প্রথম দৃশ্যমান আলোর এলইডি উদ্ভাবন করেন তাই এলইডি’র জনকের খেতাব তাঁকেই দেওয়া হয়। এর দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে হলুদ এলইডি উদ্ভাবিত হয়। শুধু তাই নয় আগের চেয়ে আলোর উজ্জ্বলতাও দশগুন বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬ সালে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মত উজ্জলতা বিশিষ্ট এলইডি তৈরি হয়। এই এলইডিগুলো উদ্ভাবনের পর তা নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন যন্ত্রের নির্দেশক বাতি হিসেবে, ট্রাফিক সিগন্যাল হিসেবে, বৈদ্যুতিক ডিসপ্লেতে, ঘড়িতে, অপটিকাল ফাইবারে, নিয়ন লাইটের বিকল্প হিসেবে প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার শুরু হয়।

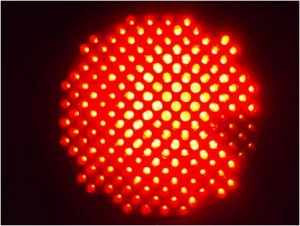

লাল এলইডি

ট্রাফিক সিগনালে ব্যবহৃত লাল এলইডি

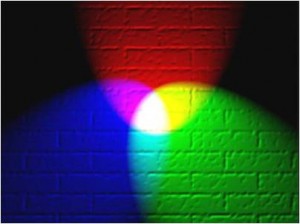

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় নীল এলইডি উদ্ভাবন নিয়ে। নীল রংএর বিকিরণের জন্য যেহেতু তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরো ক্ষুদ্র এবং আরো বেশী শক্তি বিশিষ্ট হতে হয় তাই এগুলো তৈরি করা বেশ কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন সময় অনেকেই চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাবহারিক কাজে এবং বানিজ্যিক ক্ষেত্রে নীল এলইডির চাহিদা ছিল ভয়াবহ রকমের আকাশচুম্বী। কেননা, নীল আলো ছাড়া সাদা রংয়ের আলো তৈরি করা যাচ্ছিলো না। আপনারা অনেকেই হয়তো জেনে থাকবেন লাল, সবুজ এবং নীল এই তিন রংয়ের সংমিশ্রনে আমাদের চোখে সাদা রংএর অনুভুতি তৈরি করে। তাই এই তিনটিকেই মৌলিক রং বলা হয়। মৌলিক রং তিনটি হওয়ার কারণ আমাদের চোখে দর্শনের অনুভুতির জন্য তিন ধরনের সেন্সর রয়েছে। বলাই বাহুল্য, এগুলো হচ্ছে লাল, সবুজ ও নীল। তাহলে বাকী রংগুলো মানুষ কিভাবে দেখে? বাকী রংগুলো এই তিনটি সেন্সরের যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। সূর্যের আলোতেই তো সাতটি রং আছে। এর সবগুলো কিন্তু মানুষ তিন ধরনের সেন্সর ব্যাবহার করেই দেখে থাকে। যেমন: হলুদ রং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল ও সবুজের মাঝামাঝি। হলুদ রং তাই লাল ও সবুজ এই দুই ধরনের সেন্সরেই উদ্দীপনা তৈরি করে।

তিন রংয়ের আলোর সংমিশ্রনে বিভিন্ন রং এর অনুভুতি। একেবারে কেন্দ্রে তিনটি আলোর সমন্বয়ে সাদা আলো দেখা যাচ্ছে।

এখান থেকে আরেকটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আমরা যদি চোখে হলুদ আলো নিক্ষেপ না করে লাল ও সবুজ আলোর মিশ্রন নিক্ষেপ করি তাহলেও তা হলুদের অনুভূতি তৈরি করবে। হলুদ আলো যেমন লাল ও সবুজ সেন্সরকে উদ্দীপিত করে, লাল ও সবুজের মিশ্রনও এই দুই সেন্সরকে উদ্দীপিত করবে এবং ফলাফল হবে একই। তাই, হলুদ আলো তৈরির জন্য আমরা লাল ও সবুজ এর মিশ্রন সহজেই ব্যাবহার করতে পারি। একই ভাবে সবুজ ও নীলের সংমিশ্রনে আসমানী/ ফিরোজা, লাল ও নীলের মিশ্রনে গোলাপী বা ম্যাজেন্টা (ম্যাজেন্টার উপস্থিতি প্রকৃতিতে নেই, এই রং কেবল লাল ও নীলের মিশ্রন থেকেই পাওয়া যায়)। এই প্রতিটি রংএর অনুপাত কমিয়ে বা বাড়িয়ে আমরা হালকা বা গাঢ় বিভিন্ন ধরনের শেড পেতে পারি। এভাবেই আমাদের চোখে অসংখ্য রং সনাক্ত হয়।

এখন সাদা আলোর জন্য তাহলে কি করতে হবে? সাদা আলো তৈরি হয় সবগুলো রংএর সংমিশ্রনে। অর্থাৎ, চোখের লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটি সেন্সরের উদ্দীপনাতেই সাদা আলো তৈরি হয়। তাহলে তো কেবলমাত্র লাল, সবুজ ও নীলের মিশ্রন ঘটিয়ে আমরা চোখের তিনটি সেন্সরকে উদ্দীপ্ত করে সাদার অনুভূতি পেতে পারি! ঠিক তাই। এভাবেই রঙ্গীন পর্দায় সাদা রং তৈরি করা হয়। কিন্তু যদি তিনটি রংএর একটির অভাব হয় তাহলে রঙ্গীন পর্দা তৈরি করার কোনো সুযোগই থাকে না। দুটি রং মিলে কখনোই বাস্তব অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবে না। আর এই কারণেই নীলের এতটা গুরুত্ব।

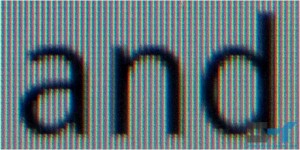

কম্পিউটারের মনিটর ইত্যাদিকে যদি জুম করে দেখা হয় তাহলে সাদা অংশকে আসলে লাল, সবুজ ও নীলের সমন্বয়ে দেখা যাবে।

শুধু রঙ্গীন পর্দার জন্যই নয়, আলোর উৎস হিসেবেও যদি আমাদের এলইডি ব্যাবহার করতে হয় তাহলে সাদা রংএরই করতে হবে। সাজ-সজ্জার জন্য আমরা যদিও অনেক সময় রঙ্গীন আলো ব্যাবহার করে থাকি কিন্তু তা দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের আলোর চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। আবার এই তিনধরনের এলইডি ব্যাবহার করে আমরা একটি বাতি থেকেই সাদাসহ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের আলো তৈরি করতে পারি আমাদের ইচ্ছেমত।

নীল এলইডির উদ্ভাবন এই সব সমস্যার সমাধান করে দিল। এক দিকে এটি লাল ও সবুজ আলো সাথে মিলিয়ে সাদা আলোর উৎস হিসেবে ব্যাবহারের একটি সম্ভাবনাময় দিক উন্মোচন করে দিয়েছে। কেননা শুরুতেই বলে দিয়েছি সাধারণ ফিলামেন্ট বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক বাতিতে দৃশ্যমান আলো উৎপন্ন হয় মাত্র ৪% আর বাকী ৯৬% শক্তিই অপচয় হয়। অথচ এলইডিতে শক্তি নির্গত হয় সুনির্দিষ্ট তরঙ্গে এবং সরাসরি আলো হিসেবে। এতে খরচ হওয়া ৫০% এর বেশী শক্তিই আলো হিসেবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একটি ফিলামেন্ট বাতির সমান শক্তি খরচ করে আমরা একই উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট ১২ টি বাতি জ্বালাতে পারি। যা শক্তির অপচয় রোধের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণেও ভুমিকা রাখবে। ইতিমধ্যেই এই ধরনের বাতি ব্যাপকভাবে বাজারজাত করা হয়েছে। ঢাকার রাস্তায় বেরোলে ফুটপাত জুড়ে এধরনের বাতি বিক্রি হতে দেখা যায় যেগুলোতে ব্যবহার করা হয় অনেকগুলো ছোট ছোট সাদা এলইডি। সাদা এলইডি বলছি বটে, তবে এগুলো হয়তোবা লাল, সবুজ ও নীল এলইডির সহাবস্থানের মাধ্যমে তৈরি। কিংবা আরেকভাবেও সাদা রং উৎপন্ন করা যায় আর তাতেও নীল আলোর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। নীল এলইডির মাধ্যমে ‘ফসফর’ জাতীয় একধরনের বস্তুকে উদ্দীপ্ত করা হয় যেগুলো নীল আলো শোষন করে সাদা আলো নিঃসৃত করতে পারে।

শুধু শক্তি রূপান্তরের দক্ষতার জন্যই নয়, বরং দীর্ঘস্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও ফিলামেন্ট বাতি এলইডি বাতির কাছে একেবারেই নস্যি। গড়ে একটি ফিলামেন্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতির স্থায়িত্ব কেবল ১০০০ ঘন্টা। একটি ফ্লোরেসেন্ট টিউব বাতির স্থায়িত্ব ১০,০০০ ঘন্টা, অথচ একটি এলইডি বাতির স্থায়িত্ব ১০০,০০০ ঘন্টা হতে পারে।

নীল এলইডি

একটি প্রকোষ্ঠে তিনটি মৌলিক রংএর এলইডি বসিয়ে সাদা আলো তৈরি করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ইলেক্ট্রনিক স্ক্রীনের ক্ষেত্রে নীল আলো বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে এলইডি টিভি, মনিটর বাজারজাত শুরু হয়েছে। এগুলো প্রচলিত এলসিডি বা অন্যান্য স্ক্রীনের চেয়ে অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী, অনেক বেশী ঝকঝকে, অনেক কম খরচ সাপেক্ষ এবং অনেক বিদ্যুৎসাশ্রয়ী করে তৈরি করা যায়। মোবাইল ফোনের স্ক্রীনসহ সবক্ষেত্রেই এলইডি স্ক্রীনের ইতিমধ্যে প্রচলন ঘটে গেছে।

এবার তাহলে আসল কথা আসি, যেটি দিয়ে এই প্রবন্ধের শিরোনাম তৈরি করা হয়েছে। ২০১৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এই নীল আলোর এলইডির উদ্ভাবনের জন্যই। তিনজন জাপানী বিজ্ঞানী ইসামু আকাসাকি, হিরোসি আমানো এবং শুজি নাকামুরা নব্বইয়ের দশকের শুরুতে নীল আলোর এলইডি উদ্ভাবনে কাজ করেছিলেন যা একসময় অসম্ভব বলেই মনে করা হয়েছিলো। তাঁরা আলোর প্রযুক্তির ‘মোড় ঘুরিয়ে’ দেওয়ার মতোই গবেষনা করে নীল এলইডির উদ্ভব ঘটান।

১৯৮৬ সালে আকাসাকি এবং আমনো উচ্চমানের গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের ক্রিস্টাল তৈরি করতে সক্ষম হন। তার কয়েক বছর পর, আশির দশকের শেষে তারা এই বস্তুর একটি p-type লেয়ার প্রস্তুত করেন যা এলইডি গবেষনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তারা দেখতে পান তাঁদের তৈরি বস্তুটি আগের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষতার সাথে উজ্জ্বলতাও তৈরি করতে পারে। ১৯৯২ সালে তাঁরা প্রথম তাঁদের তৈরি নীল এলইডি জনসম্মখে আনতে সক্ষম হন।

অপর দিকে নাকামুরা পৃথকভাবে ১৯৮৮ সালে নীল এলইডি প্রস্তুতের জন্য কাজ শুরু করেন। তিনিও ভিন্ন এবং নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে গ্যালিয়াম নাইট্রাইড প্রস্তুত করেন। আকাসাকি ও আমানোর p-type স্তর কেন নীল আলো উৎপন্ন করছে নাকামুরা তারও ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শুরু তাই নয়, নাকামুরা তাঁদের বস্তুটিকে আরো সরল পদ্ধতিতে ও কম খরচে তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

নব্বইয়ের দশকে উভয় গবেষক দলই তাঁদের নীল এলইডিকে আরো উন্নত এবং ব্যাবহার উপযোগী করে তোলেন। তাঁরা গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের সাথে অ্যালুমিনিয়াম কিংবা ইরিডিয়ামের সংকর তৈরি করেন এবং তাদের এলইডির কাঠামোটি আরো জটিলাকার ধারন করে। শুধু তাই নয়, এই তিনজন মিলে বালির দানার সমান একটি নীল এলইডি ব্যাবহার করে নীল রংএর লেজার তৈরি করেন যা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে। এর মাধ্যমেই ব্লু রে (blue ray) ডিস্কের উদ্ভব ঘটে যা প্রচলিত ডিস্কের চেয়ে অনেক বেশী তথ্য ধারন করতে পারে।

নাকামুরা বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা করছেন আর আকাসাকি ও আমানো আছেন জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

লেখাটি পড়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। তথ্যনির্ভর লেখাটির জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ, আপনার মতামতের জন্য।

সুখপাঠ্য আর খুব গোছানো একটা লেখা। (y)

নীল LED এর জন্য নোবেল দেবার পর থেকেই মাথায় ঘুরছে যে আগের লাল বা সবুজ LED এর জন্য কি নোবেল দেওয়া হয়েছিলো? কারণ তাদের অবদানও তো যুগান্তকারী। এবং লাল সবুজ ছাড়া শুধু নীল দিয়ে তো সাদা আলো হতো না।

আর নীল LED বানানো ঠিক কী কারণে দূরহ ছিলো এবং জাপানী বিজ্ঞানী-ত্রয়ী ঠিক কি পদ্ধতিতে সেই দূরহ কাজটি সমাধা করেছেন, সেই প্রশ্নটিও উম্নুক্ত রয়ে গেছে। এটা যুক্ত করলে লেখাটি পুরোপুরি পূর্ণতা পাবে।

এলইডি উদ্ভাবনের জন্য নোবেল দেওয়া হয়নি। এই বিষয়টিই বেশ মজার, যেখানে খোদ এলইডির জন্য নোবেল দেওয়া হয়নি সেখানে নীল এলইডির জন্য নোবেল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই নীল এলইডির গুরুত্ব এবং এর উদ্ভাবনের পেছনের স্ট্রাগলটুকু অনুধাবন করা যায়। সত্যি বলতে প্রথম যখন এলইডি উদ্ভাবন করা হয়েছে তখন এটি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় নি কিন্তু বিভিন্ন রংএর এলইডি উদ্ভাবিত হয়ে যাওয়ার পর নীল এলইডির অভাব বোধ হতে লাগল তখনই এর গুরুত্ব বোঝা গেলো। আর নীল এলইডির জন্য যে পরিমান স্ট্রাগল করতে হয়েছে তা আর আগে অন্য রংএর জন্য করতে হয় নি। এক সময় এটিকে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিলো কেননা এমন কোনো বস্তু পাওয়া যাচ্ছিল না যার পরিবহন ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যে এতটা গ্যাপ থাকবে যাতে করে নীল আলো উৎপন্ন হতে পারে। তাই এই কাজটি যখন সত্যিই হয়ে গেলো তখন মনে হয়েছে অসম্ভবকেই সম্ভব করা হয়েছে। তাছাড়া নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতাকেও বড় বিবেচনায় আনা হয়। যেকারণে মার্কনিকে নোবেল দেওয়া হয়েছে রেডিও কমিউনিকেশনের জন্য, যদিও রেডিওর মূলনীতির গবেষণার ক্ষেত্রে মার্কনির সরাসরি কোনো অবদান নেই। তবে কেউ কেউ মনে করেছেন তিনজন নীল এলইডির উদ্ভাবকের সাথে নিক হলনিয়াককেও বিবেচনা করা যেত যিনি এলইডি’র জনক, অর্থাৎ লাল আলোর উদ্ভাবক।

হ্যাঁ, এলইডির উদ্ভাবনের অংশে কিছু টেকনিক্যাল তথ্যের অভাব রয়েছে। আসলে এই অংশটি স্টাডি করতে গিয়ে দেখলাম বিস্তারিত লিখতে গেলে তা বেশ জটিল হয়ে যায়, সাধারণ পাঠকের জন্য তা সহজবোধ্য না-ও মনে হতে পারে। এমনিতেই p-n জাংশনের আলোচনা নিয়ে আমি বেশ অস্বস্তিতে ছিলাম। তারপরও দেখি আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী লেখাটিকে আরেকটু বিবর্ধিত করা যায় কিনা।

সর্বোপরি, মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

অনেক ধন্যবাদ আপনার লেখাটির জন্য। ক্যাটাগরি নির্বাচনের ব্যাপারে একটি পরামর্শ:

একটা সাবক্যাটাগরি নির্বাচন করলে সাথে তার প্যারেন্ট ক্যাটাগরি নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। যেমন, একবার “পদার্থবিজ্ঞান” নির্বাচন করলে সাথে আবার “বিজ্ঞান” নির্বাচন করতে হবে না, কারণ পদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের সাবক্যাটাগরি। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ পরামর্শের জন্য।

p-n জাংশনের চিত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখানো উচিত ছিল; কেননা চিত্রটিতে প্রবাহের দিকটি এলোমেলো।

হোল হলো পরমাণুতে ইলেকট্রনের অভাবযুক্ত একটি ফাঁকা জায়গা। আর তাই যখন p-n জাংশনে বহি:স্থ ভোল্টেজ এর প্রয়োগ সম্মুখী ঝোঁকে হয় তখন পরমাণুর সেই ফাঁকা জায়গাটি পাশের একটি ইলেক্ট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে ইলেকট্রনটির আগের অবস্থানে ফাঁকা জায়গা তৈরী হয় অর্থাৎ মনে হবে পজিটিভ চার্জযুক্ত এক ধরনের কণা (হোলটি) বুঝি পরমাণু থেকে পরমাণুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আপনার লেখাটি আমি পড়েছি। ভালই হয়েছে। ধন্যবাদ লেখার জন্য।

বিজ্ঞান লেখা। চমৎকার।

দু একটা জায়গা একটু পরিস্কার করে বুঝতে চাচ্ছি।

উপরের অংশটুকু দেখে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানীত্রয় বেশ আগেই নীল আলোর কম্মটি করে ফেলেছে। ২০১৪’তে, মানে এত দেরিতে নোবেল পাওয়ার মত বিশেষ কি হয়েছিলো?

মজার তথ্য। আমরা অনেকেই জানি না এসব।

পরের পোস্টের অপেক্ষায়। থাকলাম।

ধন্যবাদ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পুরষ্কার প্রদান করা হয় অনেক দেরিতে। এর কারণ গবেষণাটির বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই। গবেষকদের সততা সন্দেহাতীত ধরে নিলও গবেষণায় ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো যায় না। সেই ক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কতোটা নির্ভুল তা জানা যায় তার ফলো আপ থেকে। যার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যখন নিশ্চিত হওয়া যায়, একটি আবিষ্কার সত্যিই সাড়া জাগানো এবং সঠিক তখনই কেবল পুরস্কারের জন্য বিবেচ্য হয়। তাছাড়া অনেক সময় প্রতিযোগীতার মধ্যেও পড়তে হয়। আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে বছর দু’য়েক আগে আলোর চেয়ে বেশী বেগের নিউট্রিনো আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল! এটি যদি সত্যিই ঘটত তাহলে আধডজন নোবেল এর জন্য যথেষ্ট হত না, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর দেখা গেলো প্রাথমিক ফলাফলটি ছিলো ভুল।

উদ্বৃত অংশটুকুতে ওই যাঁচাই সময় বা সময়ের ব্যাপ্তি নিয়ে কিছু নেই, সেজন্যই। ঠিক আছে; দ্বিমত নেই মোটেও।