বাস্তবতার যাদু

মূলঃ রিচার্ড ডকিন্স, চিত্রালংকরণঃ ডেভ ম্যাকিন

[অনুবাদকের কথাঃ রিচার্ড ডকিন্স বা তাঁর লেখার সাথে মুক্তমনার পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। ‘দ্য ম্যাজিক অব রিয়ালিটি’ তাঁর ২০১১ সালে লেখা একটা শিশু কিশোরদের উপযোগী সচিত্র বিজ্ঞান বিষক বই। ডকিন্স এই বইয়ের মাধ্যমে এর পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন একটা বিষয়ই – বাস্তবতাকে সঠিকভাবে জানলে তা হয়ে ওঠে কল্পনার থেকেও বিস্ময়কর এবং একই সাথে কাব্যিক অর্থে বাস্তবতা যাদুকরী কারন এই বিস্ময়ের উৎস কোন অতিপ্রাকৃতকে অনুধাবন করা থেকে না , বাস্তবতাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখার মাধ্যমে। প্রতিটা অধ্যায় একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতিগত ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক আর পৌরাণিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর নামকরনের সার্থকতা। শুধু ঘটনা ব্যাখ্যাই নয়, যে বিষয়টা আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন, সেটা হলো সহজভাবে তিনি শিখিয়েছেন কিভাবে সত্যিকার বিজ্ঞানকে চিন্তে হবে এবং কিভাবে তা অপবিজ্ঞান থেকে পৃথক করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক উপকরন তিনি বর্ণনা করেছেন এ বইয়ে। বইটার অন্যতম আকর্ষন এর দুর্দান্ত ছবিগুলো। এই ছবিগুলো আঁকার জন্য ডকিন্স একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীকে সাথে নিয়েছেন। ডেভ ম্যাকিন -একাধারে ফটোগ্রাফার, কমিক বইয়ের আর্টিস্ট এবং গ্রাফিক ডিজাইনার । আমার কাছে মনে হয় ঠিক এই মূহুর্তে বাংলায় এ ধরনের একটা বই আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাটা অতি জরুরি যখন অজ্ঞানতা আর ধর্মের মিম –এর ভাইরাস প্রতিনিয়ত তাদের মগজ ধোলাই করে চলেছে। পুরো বইটা যথাযথভাবে ভাষান্তর করে বাংলাদেশের শিশুকিশোরদের কাছে যদি তুলে দিতে পারি তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। এ ব্যাপারে মুক্তমনার সুলেখকদের মতামত আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে। আপনাদের মন্তব্যের প্রত্যাশায় রইলাম। ধন্যবাদ। – ইকবাল নাওয়েদ]

:line:

১। বাস্তবতা কি? যাদু কি?

বাস্তবতা হল অস্তিত্ব আছে এমন সবকিছু। শুনে খুব সোজা সাপ্টা মনে হয়, তাই না? আসলে, তা না। হরেক রকম সমস্যা আছে। ডায়নোসারদের কথা তুমি চিন্তা কর। একটা সময় এদের অস্তিত্ব ছিল,এখন নেই। এরা কি বাস্তব? নক্ষত্রদের কথাও ভেবে দেখ। তারা এতদূরে যে, যে সময় ওদের আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় আর আমরা তাদেরকে দেখতে পাই, তদ্দিনে ওরা হয়ত নিভে গেছে। এরা কি বাস্তব?

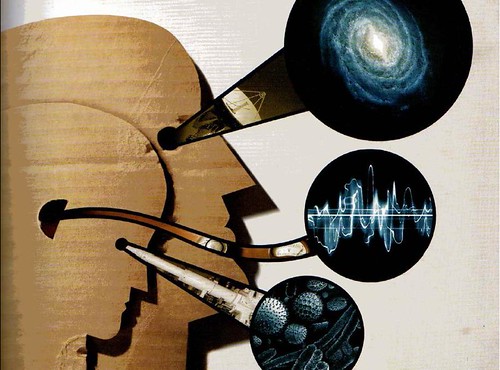

ডাইনোসরদের আর তারাদের প্রসঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ বাদে আসব। যাহোক না কেন, আমরা কিভাবে জানি যে কোনকিছুর অস্তিত্ব আছে, এমনকি এই মুহূর্তে ? আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় – দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ, শ্রবণ এবং স্বাদ – বেশ ভালোই কাজ করে আমাদেরকে বোঝানোর ব্যাপারে যে অনেক কিছুই বাস্তব: পাথর আর উট, সদ্য কাটা ঘাস আর তাজা কফির গুঁড়ো, শিরিষ কাগজ আর মখমল, জলপ্রপাত আর দরজার ঘণ্টা, চিনি আর লবণ। কিন্তু শুধু আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়র কোনটা দিয়ে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারলেই কি সেটাকে আমরা বাস্তব বলব?

সুদূর একটা ছায়াপথের ব্যাপারে তুমি কি বলবে, সেটা এতদূরে যে খালি চোখে যায় না ? একটা ব্যাকটেরিয়ার ব্যাপারে কি বলবে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া যেটা দেখা সম্ভব না? আমরা কি বলব যে ওদের অস্তিত্ব নেই কারণ ওদেরকে আমরা দেখতে পাই না? মোটেই না। বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে উন্নত করতে পারি। ছায়াপথের জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ব্যাকটেরিয়ার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র। যেহেতু আমরা অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলোকে বুঝি, এবং কিভাবে কাজ করে জানি, আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির সীমাকে প্রসারিত করতে পারি – এক্ষেত্রে, আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়র – আর এগুলো আমাদের যা দেখতে সাহায্য করে তার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই যে ছায়াপথ আর ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব আছে।

রেডিও তরঙ্গের ব্যাপারে কি বলবে? ওটার কি অস্তিত্ব আছে? না আমাদের চোখ সেটা দেখতে পায়, না আমাদের কান। কিন্তু আবার সেই বিশেষ যন্ত্র – যেমন টেলিভিশন সেট – সেটাকে এমন সংকেতে পরিবর্তিত করে যাতে তা আমরা দেখতে আর শুনতে পাই। তাই, যদিও আমরা রেডিও তরঙ্গ দেখতে বা শুনতে পাইনা, আমরা জানি যে তারা বাস্তবতার একটা অংশ। টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপের মত, আমরা বুঝি কিভাবে রেডিও আর টেলিভিশন কাজ করে। তারা অস্তিত্বশীল সবকিছুর ব্যাপারে একটা চিত্র তৈরি করতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সাহায্য করে। বাস্তব পৃথিবীর ব্যাপারে। বাস্তবতার ব্যাপারে। অনেকটা যেন ভিন্ন একটা চোখের সাহায্যে রেডিও টেলিস্কোপ (আর এক্স-রে টেলিস্কোপ) আমাদেরকে নক্ষত্রমালা আর গ্যালাক্সিগুলো দেখায়। ভিন্ন পথে বাস্তবতার ব্যাপারে আমাদের ধারনা বাড়ায়।

ডাইনোসরের কথায় ফিরে আসি। আমরা কিভাবে জানি যে তারা এক সময়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত? আমরা ত কখনো তাদের দেখিনি বা তাদের গর্জন শুনিনি বা তাদের থেকে দৌড়ে পালাতে হয়নি। হায়, একটা টাইম মেশিনও নেই যে সরাসরি গিয়ে দেখে আমরা আসতে পারি। কিন্তু আমাদের একটা ভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয় সাহায্যকারী রয়েছে: আমাদের ফসিল আছে, আর আমরা তাদের খালি চোখে দেখতে পাই। ফসিল দৌড়ায় না, লাফায় না কিন্তু যেহেতু আমরা জানি ফসিল কিভাবে তৈরি হয়, তাই সেগুলো কোটি কোটি বছর আগে কি হয়েছিল তা সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু বলতে পারে। আমরা বুঝি কিভাবে খনিজ পদার্থমিশ্রিত পানি, কাদা আর পাথরের বহু স্তরের নিচে চাপা পড়া মৃতদেহের ভেতর চুইয়ে ঢোকে। আমরা বুঝি কিভাবে খনিজ পদার্থ গুলো পানি থেকে আলাদা হয়ে স্ফটিকে পরিণত হয় আর মৃতদেহের উপাদানগুলোকে প্রতিস্থাপন করে, একটা একটা অণু করে, প্রকৃত প্রাণীটার আকৃতির কিছু চিহ্ন পাথরে খোদাই করে দিয়ে যায়। তাই, যদিও আমরা ডাইনোসরদের সরাসরি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখতে পাইনা, পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে, যা পরিশেষে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌছয়, আমরা বুঝতে পারি যে তাদের নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিল। আমরা দেখি এবং স্পর্শ করি প্রস্তরীভূত প্রাচীন প্রাণের চিহ্ন।

অন্যদিকে, একটা টেলিস্কোপ এক ধরনের টাইম মেশিনের মত কাজ করে। আমরা যখন কোন কিছুর দিকে তাকাই তখন যা দেখি তা আসলে আলো, আর ভ্রমণ করতে আলোর সময় লাগে। এমনকি যখন তুমি তোমার বন্ধুদের চেহারার দিকে তাকাও তুমি তাদের অতীতের চেহারা দেখছ, কারণ আলোর তাদের চেহারা থেকে তোমার চোখ পর্যন্ত ভ্রমণ করতে এক সেকেন্ডের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময় লাগে। শব্দ এর থেকে অনেক ধীরে ভ্রমণ করে, সেজন্য তুমি আকাশে আতসবাজি বিস্ফোরণের বেশ খানিকটা সময় পরে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাও। তুমি যখন দূর থেকে একটা লোককে গাছ কাটতে দেখ, তার কুঠার গাছটাকে আঘাত করতে দেখা আর আঘাতের শব্দের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখতে পাবে।

আলো এত দ্রুত ভ্রমণ করে যে আমরা সাধারণত ধরে নিই আমরা যা কিছু ঘটতে দেখি তা আমরা দেখার সাথে সাথে ঘটে থাকে। কিন্তু নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। এমনকি সূর্য পর্যন্ত আট আলোক-মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। সূর্য যদি বিস্ফোরিত হত, আট মিনিটের আগে এই বিপর্যয় আমাদের বাস্তবতার অংশ হত না। আর সেটা হত আমাদের শেষ! পরবর্তী নিকটতম নক্ষত্র, প্রক্সিমা সেন্টরাই, যদি তুমি ওটার দিকে ২০১৩ সালে তাকাও, তুমি যা দেখছ তা ঘটেছে ২০০৯ সালে। গ্যালাক্সিরা হচ্ছে পুঞ্জিভূত হওয়া অসংখ্য নক্ষত্র। আমরা আকাশগঙ্গা নামে একটা গ্যালাক্সিতে আছি। যখন তুমি আকাশগঙ্গার ঠিক পাশের বাসার প্রতিবেশী, এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির দিকে তাকাও, তোমার টেলিস্কোপ তখন টাইম মেশিন হয়ে তোমাকে আড়াই মিলিয়ন বছর আগে নিয়ে যায়। স্টেফান্স কুইন্টেট নামে পাঁচটা গ্যালাক্সির একটা গুচ্ছ রয়েছে, হাবল টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা সেটা দেখতে পাই – দর্শনীয় ভাবে এক অপরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে তারা। কিন্তু আমরা তাদেরকে ২৮০ মিলিয়ন বছর আগে ধাক্কা খেতে দেখছি। যদি ওই ধাক্কাধাক্কি করা গ্যালাক্সিগুলোর কোন একটাতে বসবাসরত এলিয়েনদের আমাদেরকে দেখতে পাবার মত শক্তিশালী টেলিস্কোপ থেকে থাকে, ঠিক এই মুহূর্তে, এখনি, ওরা পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখত ডাইনোসরদের শুরুর দিকের পূর্বপুরুষদের। মহাশূন্যে কি এলিয়েনদের সত্যিই অস্তিত্ব আছে? আমরা কখনো দেখিনি বা তাদেরকে শুনতে পাইনি। তারা কি বাস্তবতার অংশ? কেউ জানে না। তবে আমরা জানি কি ধরনের জিনিস একদিন আমাদেরকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। আমরা যদি একটা এলিয়েনের কাছাকাছি যেতে পারতাম, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদেরকে বলে দিতে পারত তার সম্বন্ধে। হয়ত কোন একদিন কেউ এমন শক্তিশালী টেলিস্কোপ আবিষ্কার করবে যার সাহায্যে আমরা এখান থেকেই অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কিনা তা দেখতে পারব। অথবা হয়ত আমাদের রেডিও টেলিস্কোপগুলো এমন কোন বার্তা পাবে যা শুধুমাত্র ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের পক্ষেই পাঠানো সম্ভব। কারণ বাস্তবতা শুধু আমরা যা জানি শুধু তা দিয়ে গড়া না – অস্তিত্বশীল কিন্তু আমরা যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানি না, এবং ভবিষ্যতে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সাহায্যকারী আরও ভালো যন্ত্র বানানোর আগে জানতেও পারবো না – তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

অণুর অস্তিত্ব সবসময়ই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছি। এবং এটা খুব সম্ভব যে আমাদের বংশধরেরা আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে জানতে পারবে, যা আমরা জানি না। সেটাই বিজ্ঞানের বিস্ময় এবং আনন্দ: সে নতুন জিনিস উদ্ঘাটন করতে করতে যেতে থাকে। তার মানে এই না কেউ যদি কোন কিছু কল্পনা করে সেটাকেই আমরা বিশ্বাস করবো: হাজার রকমের জিনিস আছে যা আমরা কল্পনা করতে পারি কিন্তু তারা বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ – জীন-পরী আর ভূতপ্রেত, রাক্ষস-খোক্কস আর দত্যিদানো। আমাদের সবসময় সংস্কারমুক্ত থাকা উচিত, কোনকিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তা বিশ্বাস করার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ হতে পারে যদি সেটার অস্তিত্বের বাস্তব কোন প্রমাণ থেকে থাকে।

মডেল: কল্পনাকে পরীক্ষা করে দেখা

যখন আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সরাসরি বাস্তবতা নির্ণয় করতে পারেনা, একটা অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত পদ্ধতি আছে যেটা ব্যবহার করে একজন বিজ্ঞানী বুঝে ফেলতে পারে কোনটা বাস্তব।সেটা হচ্ছে সম্ভাব্য কি ঘটতে পারে তার একটা ‘মডেল’ ব্যবহার করে, যেটা তারপর পরীক্ষা করে দেখা যায়। আমরা কল্পনা করি – বলতে পার অনুমান করি –সেখানে কি থাকতে পারে। এটাকে বলা হয় মডেল। তারপর বের করি (প্রায়শই গাণিতিকভাবে হিসাব করে) যদি মডেলটা সঠিক হয় তাহলে আমাদের কি দেখা উচিত বা শোনা উচিত ইত্যাদি(প্রায়ই পরিমাপ করার যন্ত্রের সাহায্যে)। তারপর আমরা চেক করি আমরা আসলেই তা দেখি কিনা। মডেলটা আক্ষরিক অর্থে কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি একটা প্রতিকৃতি হতে পারে, অথবা কাগজে লেখা একটুকরো গণিত হতে পারে, অথবা সেটা একটা কম্পিউটারে করা সিমুলেশন হতে পারে। সতর্কতার সাথে আমরা মডেলটাকে পর্যবেক্ষণ করি আর ভবিষ্যদ্বাণী করি যদি মডেলটা সঠিক হয় তাহলে ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের কি দেখা (শোনা, ইত্যাদি) উচিত (যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে, হয়ত)। তারপর আমরা দেখি ওই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে। যদি সঠিক হয় তাহলে তা আমাদের বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয় যে মডেলটা আসলেই বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে; তারপর আমরা আরও গবেষনা পদ্ধ্বতি উদ্ভাবন করতে যাই, হয়ত মডেলটাকে উন্নত করি, গবেষণালব্ধ তথ্যগুলোকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্যতা সুনিশ্চিত করার জন্য। যদি আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হয়, আমরা মডেল বাতিল করে দিই, অথবা পরিমার্জন করে আবার চেষ্টা করি।

একটা উদাহরণ দিই। ইদানীং কালে আমরা জানি বংশগতির একক জিন, ডিএনএ নামের একটা জিনিস দিয়ে তৈরি। ডিএনএ কি এবং কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি । কিন্তু ডিএনএ দেখতে কিরকম তুমি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারবে না, শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়েও না। ডিএনএ সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রায় সব জ্ঞান এসেছে পরোক্ষভাবে , বিভিন্ন মডেল কল্পনা আর অতঃপর তাদের পরীক্ষণের মাধ্যমে।

আসলে ডিএনএ সম্বন্ধে কেউ কিছু শোনার অনেকদিন আগে থেকেই, বিজ্ঞানীরা মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষণের মাধ্যমে জিন সম্পর্কে অনেককিছু জেনে ফেলেছিলেন। উনিশ শতকে, গ্রেগর মেন্ডেল নামে একজন অস্ট্রিয়ান সন্ন্যাসী তার আশ্রমের বাগানে গবেষণা করেন, তিনি বাগানে প্রচুর সংখ্যক মটর-গাছের চাষ করেন। তিনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিভিন্ন রঙের ফুল, অথবা কুঞ্চিত বা সমতল মটর উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সংখ্যা হিসাব করেন। মেন্ডেল কখনো জিন চোখে দেখেননি বা ছোঁননি। যা দেখতেন তা হল মটরদানা আর ফুল, আর তার চোখ ব্যবহার করে এদের বিভিন্ন ধরনগুলো গণনা করতে পারতেন। তিনি একটা মডেল উদ্ভাবন করেন, যার সাথে জড়িত ছিল সেই ধারনা যা আমরা এখন বলি জিন (যদিও মেন্ডেল সেটাকে ওই নাম দেননি)। তিনি হিসাব করে দেখেন, যদি তার মডেল ঠিক হয়, একটা বিশেষ প্রজনন গবেষণায় কুঞ্চিত মোটরের থেকে তিনগুণ সমতল মোটর থাকা উচিত। এবং তিনি ঠিক তাই পান যখন গুনে দেখেন। খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে আসল কথা হল মেন্ডেলের জিনগুলো ছিল তার কল্পনার এক উদ্ভাবন। তিনি তাদেরকে দেখতে পারতেন না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও না। কিন্তু তিনি দেখতে পেতেন মসৃণ আর অমসৃণ মটরদানা , আর সেগুলোকে গুনবার মাধ্যমে তিনি এক পরোক্ষ প্রমাণ পান যে তার বংশগতির মডেল বাস্তব পৃথিবীর কোনকিছুর একটা ভালো প্রতিনিধি। পরে বিজ্ঞানীরা মেন্ডেলের পদ্ধতির একটা পরিবর্তিত রূপ ব্যবহার করে মোটরের বদলে অন্যান্য প্রাণী যেমন ফলের মাছির উপর গবেষণা করে দেখান যে, জিনেরা একটা নির্দিষ্ট ধারায় একে অপরের সাথে ক্রোমোজোম নামক সুতোদের মাধ্যমে গাঁথা। এসব কিছু হয়ে গেছিল জিনেরা ডিএনএ দিয়ে তৈরি এক কথা জানার অনেক আগেই।

ইদানীং কালে আমরা তা জানি , এবং আমরা একদম সঠিকভাবে জানি ডিএনএ কিভাবে কাজ করে। এজন্য ধন্যবাদ জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক, এবং তাদের পরে আসা অগণিত বিজ্ঞানীদেরকে। ওয়াটসন আর ক্রিক নিজেদের চোখে ডিএনএ দেখতে পাননি। আবারো, তারা আবিষ্কার করেন মডেল কল্পনা এবং তাদের পরীক্ষা করে। তাঁদের ক্ষেত্রে , তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই ডিএনএ দেখতে কিরকম হতে পারে তার ধাতব ও কার্ডবোর্ডের মডেল তৈরি করেন। তাঁরা হিসেব করে দেখেন কিছু বিশেষ পরিমাপ কত হতে পারে যদি তাদের মডেল সঠিক হয়। ডাবল হেলিক্স নামে একটা মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী, বিশুদ্ধ ডিএনএ স্ফটিকের উপর এক্স-রে রশ্মি নিক্ষেপকারী এক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে করা রোজালিন ফ্রাঙ্কলিন এবং মরিস উইলকিন্সের পরিমাপের সাথে খাপে খাপে মিলে গেল। সাথে সাথে ওয়াটসন ও ক্রিক এও বুঝতে পারলেন যে ডিএনএ-এর গঠনের উপর করা তাদের মডেল, আশ্রমের বাগানে দেখা গ্রেগর মেন্ডেলের পরীক্ষার মত ফলাফল হুবহু উৎপাদন করতে পারবে।

তাহলে তিনটা উপায়ের একটা দিয়ে আমরা জানতে পারি কোন কিছু বাস্তব কিনা। সরাসরি সনাক্ত করতে পারি, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ; অথবা পরোক্ষভাবে, ইন্দ্রিয়গুলো বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে যেমন অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র; অথবা আরও পরোক্ষভাবে; বাস্তব হতে পারে এরকম মডেল তৈরি করে এবং তারপর সেই মডেলগুলো পরীক্ষা করে যে তারা সফলভাবে আমরা যা দেখি (শুনি ইত্যাদি) ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে কিনা। পরিশেষে, এ সব কিছু সবসময়ই বর্তাচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর, যেভাবেই যাই না কেন।

এর মানে কি বাস্তবতা শুধু সেসব দ্বারাই গঠিত যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সনাক্ত করা যায়? হিংসা বা আনন্দ কি তাহলে, সুখ বা ভালোবাসা? এরাও কি বাস্তব না?

হ্যাঁ, এরাও বাস্তব। কিন্তু তাদের অস্তিত্বের জন্য তারা মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। মানব মস্তিষ্ক, অবশ্যই, আর হয়ত অন্যান্য উন্নত প্রজাতির প্রাণীর মস্তিষ্কও, যেমন শিম্পাঞ্জী, কুকুর এবং তিমি। পাথর আনন্দ কিংবা হিংসা অনুভব করেনা, পাহাড় ভালোবাসে না। এই অনুভূতিগুলো প্রচণ্ড রকম ভাবে বাস্তব শুধু তাদের জন্য যারা তা অনুভব করে, কিন্তু মস্তিষ্কের অস্তিত্বের আগে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হতে পারে এইসব অনুভূতির – এবং হয়ত এমনসব অনুভূতি যা আমাদের কল্পনা করাও সম্ভব না – অন্য গ্রহে অস্তিত্ব আছে। কিন্তু শুধু যদি সেইসব গ্রহে মস্তিষ্ক থেকে থাকে – অথবা মস্তিষ্কের কাছাকাছি কোন কিছু তবেই। কে জানে কিরকম অদ্ভুত চিন্তাশীল অঙ্গ কিংবা অনুভবের যন্ত্র মহাবিশ্বের অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে?

…………………… (চলবে)

জিনিসটা একটু দেরিতে লক্ষ্য করলাম।এখানে ছায়াপথ আর আকাশগঙ্গা নিয়ে কিছু কথা হয়েছে।আমি এখন পর্যন্ত বাংলায় যত জ্যোর্তিবিদ্যার যত বই পড়েছি তাতে সাধারণত গ্যালাক্সিকে ছায়াপথ আর মিল্কিওয়েকে আকাশগঙ্গাই লেখা দেখেছি।মিল্কিওয়ের বাংলা ছায়াপথ নয়,মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা অনেকগুলো ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির মধ্যে একটা।

@সাদিয়া মাশারুফ, অনেক ধন্যবাদ সাদিয়া। ঠিক করে নিলাম।

২০১২-এর শেষের দিকে বইটি পড়েছিলাম। প্রথম ও শেষ দুই অধ্যায় আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আশা করি আপনি যে কাজে নেমেছেন তা যেনো শেষ করতে পারেন।

তা এই যে অনুবাদ আপনি করছেন তার জন্য কি আপনাকে ডকিন্স বা তাঁর প্রকাশকের অনুমতি নিতে হয়েছে? এ-নিয়ে কিছু কি বলবেন?

ধন্যবাদ।

@আদনান আদনান, ধন্যবাদ। ওই ব্যাপারে এখনো কিছু বলার সময়ে আসেনি। এখন লক্ষ্য একটাই যথাযতভাবে অনুবাদটা শেষ করা।

খুব সহজ ভাষায় আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের জন্য এ বিষয়ে লেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাজটি সহজ নয় মোটেই। তবে সেই কঠিন কাজটি অনায়াসে করেছেন লেখক।

@অর্বাচীন স্বজন, ধন্যবাদটা ডকিন্সকে দিতে হবে। আমার কাজ শুধু ভাষান্তর। 😀 অনেক ধন্যবাদ অনুপ্রেরনাদায়ী মন্তব্যের জন্য।

ইকবাল নাওয়েদ,

খুবই সুন্দর অনুবাদ করেছেন। পড়ে সত্যি ভালো লাগছে। ধন্যবাদ আমি এই কারণে আপনাকে দেবো যে, যে দেশে শিশুতোষ সাহিত্য আসলে শুরুই হয় ঠাকুরমার ঝুলি দিয়ে সেই দেশে শিশুদের বিজ্ঞান মনস্ককরে গড়ে তোলা যে কঠিন তা স্পষ্ট। ঠাকুরমার ঝুলি, দেও দৈত্য-দানোর অলিক উপস্থিতি দেখিয়ে নিজের ছাঁয়ার সাথে যুদ্ধকরতে প্রলুব্ধ হয় এদেশের শিশুরা। শেষতক শেখে অন্যকে ঠকানোটা কতোটা জরুরী নিজ অস্তিত্ত্বের জন্যে আর ঠকানোর উপায় গুলো। আর মরালিটি শিখতে যেতে হয় মন্দির, মসজিদ আর গির্জায়! ফলে বাচ্চারা বিজ্ঞান পড়ে ঠিকই কিন্তু নির্ভরতা থেকে যায় অপবিজ্ঞানে, বিজ্ঞান মনস্ক হবার কোন সুযোগই আসলে থাকে না। গোটা বিশ্বব্যাপী এই সমস্যা হয়তো বিদ্যমান, কোথাও বেশী কোথাও কম। আর তাই রিচার্ড ডকিন্স আর ডেভিড ম্যাককেনকে এই বইটার মাধ্যমে বিশ্বের শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান ভিত্তিক মানসিক গঠনের দায়িত্ত্ব নিতে হয়েছে। আশা করছি বাংলা ভাষা-ভাষী শিশুদের জন্যে আপনার অনুবাদটি গুরুত্ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। সেই সাথে অভিজিৎ রায়ের উল্লেখিত সংশোধনী গুলোর প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

@কেশব অধিকারী, সহমত। এদেশের শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য এরকম একটা বইয়ের খুব প্রয়োজন। আপনাদের সহযোগিতা এবং উৎসাহে আশা করি যথাযথভাবে বইটা অনুদিত করে পৌছে দিতে পারবো তাদের কাছে। ধন্যবাদ সুন্দর মন্তব্যের জন্য।

চমৎকার অনুবাদ। খুব ভাল লাগল। আরো লেখা পাব আশাকরি।

@অসীম, লেখাটা পড়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। এই অধ্যায়ের বাকী অংশ আসছে শিগগীরি।

ভাইয়া অনেক ভাল লেগেছে। (Y)

@নাসিফুল হক, ধন্যবাদ।

ইকবাল নাওয়েদ,

মুক্তমনায় স্বাগতম। আপনি যে কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছেন তা বোধ হয় আপনি নিজেও জানেন না। আমি আশা করব শত ব্যস্ততা এবং কাজের ভীরে হলেও এটা আপনি শেষ করবেন। বইটা ছোটদের জন্য লেখা হলেও বইয়ের ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিগুলো বোঝা ছোট বড় সবার জন্যই দরকার।

কয়েকটি ব্যাপারে বলি। প্রথমত ছবি। বইটার টেক্সটর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে দুর্দান্ত ছবিগুলো। আর এই ছবির জন্য ডকিন্স একজন চিত্রশিল্পীকে সাথে নিয়েছেন। এই বইটির সহলেখক হচ্ছেন Dave McKean যিনি একাধারে ফটোগ্রাফার, কমিক বইয়ের আর্টিস্ট এবং গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে আগে কাজ করেছেন। আপনি যদি আমাজনে বইটি সার্চ দেন, দেখবেন বইটির দুইজন অথর – Richard Dawkins (Author), Dave McKean (Author)। আমার মনে হয় উনার কথাও আপনাকে বলতে হবে।

ছবির কথা বললাম এ জন্য যে আপনি ফ্লিকার থেকে ছবি ইন্সার্ট করতে গিয়ে হয়তো দেখেছেন ছবিগুলো ঠিকমত আসেনি। আসলে ছবি ইন্সার্টের সময় দেখতে হবে লিঙ্কে jpg, gif, ইত্যাদি পিকচার ফাইল আছে কিনা। যদি লিঙ্কের শেষে না থাকে তবে সেই লিঙ্ক কাজ করবে না। আমি ফ্লিকারের বাইরে গুগলে সার্চ করে আপনার ছবি দুটো পেয়েছি, এবং সেটা বসিয়ে দিয়েছি। পদ্ধতি আপনারটাই। তবে ফ্লিকার থেকেও হয়তো করা যায়। এখানে দেখতে পারেন। (দেখি ভবিষ্যতে আমি কোন সহজ প্লাগইন্স পেলে ইন্সটল করার চেষ্টা করব, যাতে সহজেই ফ্লিকার থেকে ছবি বসানো সুবিধা হয়)।

এবার আসি অনুবাদের ব্যাপারে। আপনার অনুবাদের হাত চমৎকার। পুরো লেখাটাই খুব প্রাঞ্জল হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভারী ভারী কাঠখোট্টা শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে। আপনার অনুবাদটা সে দিক থেকে আমার পছন্দের তালিকায় থাকবে অবশ্যই। তবে কিছু পরামর্শ দেব এ ব্যাপারে।

১) ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করতে পারেন। মানে বাংলায় আমরা যেভাবে কথা বলি সেভাবে অনুবাদ করুন। এতে যদি মূল লেখা থেকে একটু বিচ্যুত হয়, তবুও। যেমন, আপনার ‘১। বাস্তবতা কি? যাদু কি?’ এই অংশের দ্বিতীয় লাইনটি –

এটাকে এভাবে লিখতে পারেন –

ডায়নোসারদের কথা জানি। এদের একটা সময় অস্তিত্ব ছিল, এখন নেই। এরা কি বাস্তব?

আর বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট করে লিখুন। ইংরেজিতে কমা দিয়ে দিয়ে বড় বড় বাক্য লেখেন, বাংলায় আমরা এ ব্যাপারটা ঠিক সেভাবে অনুসরণ করি না। যেমন এর পরের লাইনটি –

দেখুন বাক্যটি দীর্ঘ। দেখলেই মনে হয় এটা একতা ইংরেজি বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ। এত বড় একটি বাক্য রাখার দরকার কি আছে? কেবল ইংরেজিতে ওভাবে বলা আছে বলেই আমাদেরও ওভাবে রাখতে হবে এমন তো কোন কথা নেই, তাই না?

আমি হলে বাক্যটা এভাবে লিখতাম –

ঐ নক্ষত্ররা এতোটাই দূরে যে তাদের আলো যতদিনে আমাদের চোখে এসে পৌঁছয়, ততদিনে ওরা হয়ত নিভেই গেছে। এরা কি আসলে বাস্তব?

এই অর্থে আমি তানভীরুল এবং রৌরবের অনুবাদের দারুণ ভক্ত। বিশেষতঃ আপনাকে সাজেস্ট করব তানভীরুলের করা ‘দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন বইটির অনুবাদে‘ চোখ বোলাতে। ওটার একেকটি লাইন আমার কাছে অনুপম এক শিল্প মনে হয়েছে। বইটা একবার দেখে নিন, হয়তো ভাল ধারনা পাবেন।

আরো কিছু ছোটখাট উপদেশ আছে।

এখানে এই বইটা না বলে বইটির নাম দিতে পারেন।

আর যেহেতু পুরো বইটাই ছোটদের জন্য লেখা, তাই দেখেছ, করেছ, দিয়েছ – এভাবে বলেছেন, সেটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু প্রথমে যখন বলেছেন, সেখানে অন্ততঃ একবার ‘তুমি’যোগ করতে পারেন। যেমন কেবল এই লাইনটিতে –

সুদূর একটা নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপারে তুমি কি বলবে,

বাকি সব ঠিক আছে।

অবশ্য এগুলো বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আপনার অনুবাদ ভাল হয়নি, বরং আপনার অনুবাদ সত্যই প্রাঞ্জল, আগেই বলেছি। কিন্তু যেহেতু আপনি নিজে থেকেই পরামর্শ চেয়েছেন, তাই কথাগুলো বললাম। আপনার মানতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

আবারো মুক্তমনায় স্বাগতম জানাচ্ছি, এবং সিরিজের পরবর্তী লেখাগুলোর জন্য শুভকামনা।

@অভিজিৎ,

এখানেই অভিজিৎ দা অনন্য । (Y)

@অভিজিৎ, সংশোধনী গুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ অভিদা। ঠিক করে নিচ্ছি। আসলেই ডেভ ম্যাকিনের কথাও বলা উচিত ছিল। ওর ছবিগুলো ছাড়া বইটার মজা অনেকটাই কমে যায়। ছবি আপ্লোড করার পর না দেখে মনে করেছিলাম আমার ব্যান্ডউইথের সমস্যা হচ্ছে, ফ্লিকার সাপোর্ট নাই জানতাম না। আপনি পরে যোগ করে দিয়েছেন দেখে আবারো ধন্যবাদ। আমিও ভাবানুবাদেই বিশ্বাসী এবং কাঠখোট্টা শব্দ ব্যবহার বিরোধী আপনার মতোই। লেখা আরো পরিমার্জন করতে হবে, তাড়াহুড়ো হয়েগেছে। বাইদিওয়ে, এবার কি দেশে আসবেন? গতবারের মেলায় আপনার সাথে সংক্ষিপ্ত মোলাকাত হয়েছিল, কৌশিক, তন্ময়দের সাথে ছিলাম, মনে পড়ে?

@ইকবাল নাওয়েদ,

আমারো ক্ষীণ একটা সন্দেহ ছিল যে, আপনার সাথে আমার বইমেলায় দেখা হয়ছিল, কিন্তু পরে ভেবেছিলাম হয়তো আমার মনে ভুল। এখন দেখছি ব্যাপারটা তা নয়, সত্যই দেখা হয়েছিল।

না রে ভাই, এবারে আর আসা হচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই ইচ্ছে আছে।

আপনাকে সম্ভবতঃ ফুল অথরশিপ দেয়া আছে। আপনি লগইন করে ঢুকলে লেখার নীচে একটা ‘সম্পাদনা’ অপশন পাবেন। সেটা ব্যবহার করে লেখা সম্পাদনা করে নিতে পারেন।

মুক্তমনায় লেখা শুরু করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

@অভিজিৎ, ধন্যবাদ অভিদা। ওই অপশনটা খুজছিলাম। কিছুক্ষন আগে চোখে পড়লো। সম্পাদনা করে নিয়েছি।

একটি সাজেশন …আমার মনে হয় এটার অনুবাদ হওয়া উচিৎ আমরা মিল্কী ওয়ে (Milky Way) বা আকাশগঙ্গা নামে একটি ছায়াপথে আছি; নক্ষত্রপুন্জ্ঞ শব্দটা কনস্টেলশন বোঝাতে ব্যবহার করা যেতে পারে;

@কাজী মাহবুব হাসান,

(Y) ঠিক। আমাদের ছায়াপথের নাম মিল্কী ওয়ে (Milky Way) বা আকাশগঙ্গাই বটে!

@অভিজিৎ, ধন্যবাদ। ঠিক করে নিচ্ছি অভিদা।

@অভিজিৎ, ইয়ে একটু কনফিউশন। আমি অবশ্য bdword.com এর ইংরেজী টু বাংলা ডিক্সনারি ব্যবহার করে অনুবাদ করেছি। তো সেখানে দেখতে পাচ্ছি মিল্কি ওয়ের বাংলা ছায়াপথ এবং আকাশগঙ্গা দুটোই। আর গ্যালাক্সির বাংলা নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ। এখানে লিংক দিয়ে দিলাম। তবে দ্যর্থবোধকতা এড়ানোর জন্য মনে হচ্ছে আকাশগঙ্গা ব্যবহার উপযুক্ত হবে।

http://www.bdword.com/bengali-dictionary/milky+way/english-bengali-meaning-milky+way

http://www.bdword.com/bengali-dictionary/galaxy/english-bengali-meaning-galaxy

@ইকবাল নাওয়েদ,

গ্যলাক্সির (Galaxy) বাংলা হলো নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ একটা নির্দ্দিষ্ট গ্যলাক্সির (নক্ষত্রপুঞ্জ) নাম, আমাদের সূর্য যে নক্ষত্রপুঞ্জের সদস্য।

@কেশব অধিকারী, তাই ত মনে হচ্ছে। তবে কনফিউসন এড়ানোর জন্য ছায়াপথের বদলে আকাশগঙ্গা ব্যবহার উপযুক্ত মনে হচ্ছে। দেখি কি করা যায়। আর হ্যা গ্যালাক্সি হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জ, কনস্টেলেশন হচ্ছে নক্ষত্রমন্ডলী।bdword.com ডিক্সনারী দ্রষ্টব্য।

@অভিজিৎ,

আমরা ছায়াপথ নামে একটা নক্ষত্রপুঞ্জে আছি।

আমার মনে হয় অনুবাদটি ঠিকই আছে, যদি ‘গ্যলাক্সি’র (Galaxy) বাংলা অনুবাদ ‘নক্ষত্রপুঞ্জ’ হয়ে থাকে। আর মিল্কি ওয়ের (Milky way) বাংলা নাম হচ্ছে ছায়াপথ, ইদানীং কেউ কেউ আকাশ গঙ্গাও বলছেন, আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের নাম। আমাদের সূর্য্য নামের তারাটি (নক্ষত্র) এই ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জেরই সদস্য।

@কেশব অধিকারী, সিদ্ধান্ত নিলাম নক্ষত্র পুঞ্জ বা মন্ডলী এসব বিভ্রান্তিতে না গিয়ে গ্যালাক্সি বলাই সহজ। আর ছায়াপথ আমার কাছে মিল্কিওয়ের বেশী প্রচলিত নাম মনে হচ্ছে। তাই ছায়াপথই রাখলাম। ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। ব্যাপারটা পরিস্কার হওয়া দরকার ছিল।

@কাজী মাহবুব হাসান, অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক করে নিচ্ছি। আরো কোন সংশোধন লাগলে অবশ্যি জানাবেন।

@ইকবাল নাওয়েদ,

এই কাজটি শুরু করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ; আপনি চমৎকার শুরু করেছেন, শেষ করতেই হবে 🙂 ; যে কোন সহযোহিতার জন্য পাশে আছি ;;;

অনেক শুভকামনা, খুবই প্রয়োজনীয় একটি অনুবাদ শুরু করেছেন; আশাকরি অব্যাহত থাকবে কাজটি;

@কাজী মাহবুব হাসান, ধন্যবাদ। আপনাদের অনুপ্ররনায় আশা করি শেষ করে ফেলব।

চমৎকার উদ্যোগ। ডকিন্সের The Magic of Reality: How We Know What’s Really True বইটি আসলেই দারুণ। শিশুদের উপযোগী, তবে বড়রা পড়লেও আনন্দ পাবেন, শেখার অনেক কিছু আছে একদম সহজ ভাষায়।

@সৈকত চৌধুরী, জ্বী অবশ্যই ছোটবড় সকলেরি উপযোগী আসলে। ধন্যবাদ।

ওয়াও খুব ভাল লাগলো ,সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে লিখেছেন । হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের ইন্দ্রিয় আরও শক্তিশালী করতে নতুন কিছু আবিষ্কার হবে যার দ্বারা জটিল বিষয়াদি সমাধান অনেক উন্নত হবে ।

@নিগ্রো, লেখা ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। আপনাকে ধন্যবাদ।