জীবদেহে জিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টিরহস্যের মহাগ্রন্থ। আমাদের মানবদেহের সেই পুস্তক উন্মোচনের দশ বছর পূর্তি সম্প্রতি উদ্যাপিত হল মহাসমারোহে, সেই অনুষ্ঠান নিয়ে লিখেছিলাম আগে। এখন কাজ চলছে, যেহেতু প্রতিটি মানুষের দেহেই এই বইয়ের একটুখানি আলাদা ভার্শন পাওয়া যায়, সেই সব বৈচিত্র্যকে তালিকাভুক্ত করার। কিন্তু আমরা ক্রমে ক্রমে জানতে পারছি, জীবদেহে অনেকরকম লীলাখেলার ব্যাখ্যা জিন’বই দিতে পারে না। তাহলে, আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য লাগবে কোন পাঠ্যপুস্তক?

জিন-কথা

এগোবার আগে চট করে মনে করিয়ে দিই, আমাদের প্রতিটি দেহকোষে রয়েছে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম, প্রতি জোড়ার একখানা বাবার আর একখানা মায়ের থেকে পাওয়া। ক্রোমোজোমগুলো আসলে জটপাকানো ডি.এন.এ. তন্তু। একটা কোষের ডি.এন.এ.কে ধরে টানলেই প্রায় মিটারদুয়েক লম্বা হবে, কিন্তু পেঁচিয়েটেচিয়ে কয়েক মাইক্রোমিটারের একটা কোষের মধ্যেই সেইটা ধরে যায়। এমন দারুণ প্যাকেজিং কারা করে, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং।

ডি.এন.এ.র চেহারাও, সবাই দেখেছেন, একটা পাক খাওয়া মইয়ের মত। A, C, G, T চারটে একক সারি সারি সাজিয়ে এই মইয়ের এক-একটা ধার তৈরি। আর এই ধারের একটা একক ওই ধারের একটা এককের হাত ধরে থাকে – সঙ্গী বাছার ব্যাপারে আবার তারা খুবই খুঁতখুঁতে – একজন A কেবল একজন T’র হাতই ধরবে, আর C কেবল G’র হাত। এই একক’গুলোকে একেকটা শব্দ বলে ধরতে পারেন।

আর হ্যাঁ, ওই শব্দগুলোর মাঝে স্পেস হিসাবে বসে একটা করে ফসফেট অণু, বসে শব্দগুলোকে ধরে রাখে।

এই A T G C শব্দগুলো একটা ডি.এন.এ.-র উপর সাজানো, আর একেকটা ক্রোমোজোম একেকটা চ্যাপ্টার। ২৩টা চ্যাপ্টারে আমাদের জীবন’বই। অন্য প্রজাতির বইয়ে চ্যাপ্টারসংখ্যা আলাদা, বইয়ের লেখাও আলাদা। ভাষা কিন্তু এক। সবারই ভাষায় শব্দসংখ্যা মোটে চারখানা, কিন্তু তাই দিয়েই কত আলাদা আলাদা সৃষ্টি!

আমাদের বইতে ২৩টা চ্যাপ্টার হলেও, বিবর্তনের ইতিহাসে আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় যারা, শিম্পাঞ্জি, তাদের আছে ২৪টা। এবং তাদের বইয়ের সাথে তুলনা করে দেখা গেছে, তাদের দুখানা ক্রোমোজোম পরপর জুড়ে গিয়ে আমাদের ২-নম্বর ক্রোমোজোমটা তৈরি হয়েছে। বিবর্তনের পক্ষে আরেকটা জোরালো প্রমাণ এটা।

এটা একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য, যে মানবদেহে বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করে যে জিনগুলো, তার অনেক কটাই ওই দুনম্বরি ক্রোমোজোমটায় থাকে। তা ওই ফিউশন’টা কি আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধিকে কোনো বুস্ট দিয়ে আমাদের উন্নততর বুদ্ধিমত্তার এক নতুন প্রজাতি হয়ে ওঠার দিকে ঠেলে দিয়েছিল? তা বলতে পারি না।

তা ক্রোমোজোমের সঙ্গে জিনের ঠিক কী সম্পর্ক?

জীবনের মূলমন্ত্র

‘জীবনের মূলমন্ত্র’ বা ‘সেন্ট্রাল ডগমা অফ লাইফ’ মনে আছে? ডি.এন.এ. থেকে আর.এন.এ. হয়ে প্রোটিন তৈরির কথা, যে প্রোটিন আমাদের দেহে সবরকম কাজকর্ম করে।

তাহলে এবার জিনের কথাটা বলা যায়। জিন হচ্ছে চ্যাপ্টারের মধ্যে অর্থপূর্ণ প্যারাগ্রাফের মত। আমাদের ডি.এন.এ.র যে অংশটা একটা গোটা প্রোটিন তৈরির নির্দেশ বহন করে, তাকে বলব একখানা জিন।

কিন্তু হ্যাঁ, ডি.এন.এ.র এমন কিছু অংশ আছে যা কোনো কাজই করে না, কোনো অর্থ বহন করে না কোষের কোনো কাজে। তাদেরকে বলে ‘জাঙ্ক ডি.এন.এ.’। তাদের উৎপত্তি নিয়ে অনেক থিয়োরি। কিন্তু সে অন্যদিন।

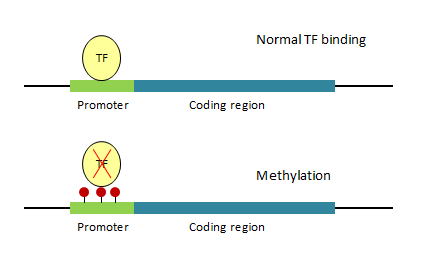

তা প্রোটিন তৈরির জন্য আর.এন.এ. তৈরির কাজটা যে শুরু করে, তাকে বলে TF, পুরো নামটা থাকগে। একে দালাল বলে ধরতে পারেন। তা কাজ করতে গেলে এ গিয়ে জিনের শুরুতে বসে ভাব জমায়। সেই বিশেষ অংশটা, যেখানে এর বসার জন্য চেয়ার পাতা, তাকে বলে প্রোমোটার অঞ্চল। দালাল-প্রোমোটার ভাব হবে, এ আর আশ্চর্য কী!

ব্যাখ্যাতীত লীলাখেলা

অনেকদিন আগেই জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন, অভিন্ন যমজ যারা (আইডেন্টিকাল টুইন, অর্থাৎ একই নিষিক্ত কোষ থেকে তৈরি, অতএব তাদের ক্রোমোজোম এক্কেবারে এক), তাদেরও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এই যেমন, তাদের হাতের রেখা কিন্তু আলাদা হয়। অর্থাৎ, মানবদেহের সবরকম পার্থক্য কেবল জিনের তারতম্য থেকেই আসে না।

তখন তাঁরা ভাবলেন, হুঁ, হতে পারে পরিবেশের প্রভাব। হীরার খনির মজুর যেমন পাথরের গুঁড়োয় শ্বাস নিয়ে নিয়ে ফুসফুস খারাপ করে ফেলে। লোকে মদ গিলে লিভার পচিয়ে পটল তোলে। কম সূর্যালোকের দেশে থাকতে থাকতে যেমন ইউরোপীয় ও চীনারা ফর্সাটে হয়ে গেল।

তখন যে জিনিসটা বেশ নাম কিনল, সেটা হচ্ছে ‘টুইন স্টাডিজ’ বা যমজ গবেষণা। আইডেন্টিকাল টুইন-দের নিয়ে আলাদারকম পরিবেশে বড় হতে দিয়ে দেখার চেষ্টা হল, কেমন হেরফের হয়।

মানবদেহে ‘জেনেটিক এফেক্ট’-এর পর ‘এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট’ একটা প্রভাবক হিসাবে জনপ্রিয় হল। অবশ্য এই এফেক্ট মাপা কঠিনতর – আপনার এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে যন্ত্রে ফেলে দিলেই আপনার ডি.এন.এ.র লিস্টি বেরিয়ে আসবে (কিন্তু অনেক রোক্কা খসিয়ে) – এদিকে ধরুন আপনি আপনার পরিবেশে কত % ওজোন গ্যাসের শিকার তা মাপতে চাই – তাহলে আপনি অফিসে কতক্ষণ থাকেন, রাস্তায় কতক্ষণ থাকেন, বাড়িতে কতক্ষণ থাকেন, এবং কোথায় ওজোন কত %, সব মাপতে হবে।

কিন্তু দেখা গেল, এই নতুন প্রভাবকও অনেক লীলাখেলা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। যেমন একটা অদ্ভুত জিনিস হল ‘পেরেন্ট-অফ-অরিজিন’ এফেক্ট। আপনার দেহে একটা দরকারি জিন না থাকলে আপনার একটা অসুখ হবে। এবং অবশ্যই সেই জিন-হারা ক্রোমোজোমটা আপনি আপনার বাবা বা মা কারোর থেকে পেয়েছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, আপনি বাবার থেকে পেলে একরকম অসুখে পড়বেন, মায়ের থেকে পেলে অন্যরকম। জিন তো জিনিসটা একই, তাহলে?

তখন বোঝা গেল, জিনেরও উপরে বা বাইরে কিছু আছে। তখন তার নাম দেওয়া হল ‘এপি-জেনেটিক এফেক্ট’। (এপি- উপসর্গটার মানে ওইরকম।)

এপিজেনেটিক্স

এইটা এখন গবেষণায় হট টপিক যাচ্ছে। অতএব এই নিয়ে কিছু হালহকিকত জেনে রাখুন, কোম্পানি খুলে ব্যবসায় নামলে শাঁসেজলে হয়ে উঠতে পারেন।

এপিজেনেটিক কাজকর্ম করে দুইজন। তার মধ্যে প্রথমজন হল হিস্টোন নামের এক প্রোটিন অণু। দ্বিতীয়জন হল মিথাইল একক, যা দিয়ে সেই মিথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয় – CH3-OH.

হিস্টোন

হিস্টোন খানিকটা ল্যাজওয়ালা বলের মত ছোট জিনিস। ডি.এন.এ.র সরু তন্তুখানা এর গায়ে প্যাঁচ খায়, খানিকটা পুঁতির মালার মত। গুটিয়ে পুরো জিনিসটা খানিকটা ছোট হয়ে যায়। সেই পাকানো দড়িটা আবার আরো প্রোটিনের গায়ে জড়ায়। জড়াতে জড়াতে একটা অনেক মোটা দড়ির মত তৈরি হয়, দৈর্ঘ্যও অনেকটা কমে আসে। এই করেই তৈরি হয় ক্রোমাটিন, যেটা ক্রোমোজোমের মূল উপাদান। ছবিতে দেখুন।

এই হিস্টোন কয়েকরকমের হয়, এবং তাদের হেরফেরে ক্রোমাটিনের গঠনেরও কিছু তারতম্য হয়। আবার, হিস্টোনের ল্যাজের সঙ্গেও নানারকম অণু জুড়ে বা ছেড়ে গিয়ে তাদের ত্রিমাত্রিক গঠনটা পালটে দিতে পারে। তা ঘটলেও ক্রোমাটিনের গঠনের পরিবর্তন হয়।

অতএব, জেনেটিক কোডের মত, ডি.এন.এ.র কোন অংশে কোন হিস্টোন আছে, তা তালিকা করে হয় হিস্টোন কোড।

এখন কথা হল, মানুষের শুক্রাণু খুব ছোট একটা জিনিস, যার ছোট্ট একটুখানি মুণ্ডু আছে একটা, আর তার মধ্যে ২৩খানা ক্রোমোজোম ঢোকাতে হবে। (এখন আর ২৩ জোড়া নয় কিন্তু!)

অত ছোট প্যাকিং হিস্টোনও করতে পারে না। তখন অন্য একরকমের প্রোটিন লাগে। অতএব বাবার হিস্টোন কোড ছানাপোনারা পায় না।

মেথিলেশন

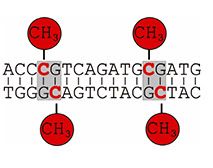

ডি.এন.এ.র একটা সারিতে যদি পরপর C আর G থাকে, তাহলে সেই অংশটাকে বলে CpG (মাঝে ফসফেট আছে না)। মজার ব্যাপার, উলটো দিকের সারিতেও তাহলে G আর C-ই থাকতে হবে, যেহেতু C কেবল G-এরই হাত ধরে। আর যেহেতু উলটো সারিটা উলটো দিক থেকে পড়তে হয়, সেটাও CpG! পুরো “কীর্তন মঞ্চ’পরে পঞ্চম নর্তকী” প্যালিনড্রোম ব্যাপার।

এখন মিথাইল করে কি, ওই CpG দেখলেই সেখানে গিয়ে ওই C-টার সঙ্গে জুড়ে যেতে চায়। জুড়ে গেলে, জিনের মই বেয়ে বেয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যে অণুগুলো, তারা হোঁচট খায়। অতএব জিনের কাজে বাধা পড়ে। এটাকে বলে ‘সাইলেন্সিং’।

এই জন্য এখন ‘মেথিলেশন ম্যাপ’ও তৈরি করা চলছে। প্রতিটা CpG-তেই যে মিথাইল বসে পড়ে, তা নয়। তারা জায়গা বুঝে বসে, জায়গা বুঝে ছেড়ে যায়। এই বোঝাবুঝি-টা বোঝার জন্যই ম্যাপের আরো দরকার!

ভাল কথা, হিস্টোনের কাজ শুনেই বুঝতে পারছেন, এমন দারুণ দরকারি কাজ প্রায় সব জীবকোষেই করণীয়। অতএব প্রায় সব জীবকোষেই হিস্টোন থাকে। এদিকে, এই মেথিলেশন জিনিসটা অনেক সাম্প্রতিক। মূলত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহেই দেখা যায়।

জিন, আরেকটুখানি

ওই যে কোষ বিভাজনের সময় একটা ডি.এন.এ. তন্তু থেকে দুখানা হয়, তখন এইরকম ঘটে – ওই মইয়ের মাঝখানের জোড়াগুলো খুলে যায়, তারপর দুটো আধখানা থেকে দুটো গোটা মই তৈরি করা খুব সহজ, যেহেতু A কেবল T’এর হাতই ধরে, C কেবল G’এর – ম্যাচ করিয়ে বসিয়ে ফেলা যায় অন্য সারিটা।

আবার যেহেতু এদিকে CpG থাকলে ওদিকেও CpG, তাই এদিকে মিথাইল বসলে ওদিকেও বসে, আর তাই কোষবিভাজনের সময় নতুন তন্তু তৈরি হলে’পর মিথাইলও দিব্যি ম্যাচ করিয়ে বসিয়ে নেওয়া যায়। টুকটাক ভুলভ্রান্তি অবশ্য তাতেও হয়। হিস্টোনও দিব্যি কপি হয়ে যায়।

মিথাইল দ্বীপ

জিনে যে টুকটাক মিউটেশন হয়ে এক-আধটা শব্দ বদলে যায়, সেটাও সবাই জানেন। রোদের সাথে অতিবেগুনি রশ্মি পড়ে যেমন চামড়ায় মিউটেশন হয়, সেটা বাঁচাতে আমাদের ন্যাচারাল সানস্ক্রিন হল কালো রঙ।

তেমনই কোষ বিভাজনের সময়ও যখন একটা ক্রোমোজোম থেকে দুটো তৈরি হয়, তখন একটা ডি.এন.এ. তন্তু থেকে দুখানা তৈরি হয়। এই কপি করার সময়ও সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তি বা মিউটেশন হয়। সেইসব ঠিক করার জন্য আমাদের কোষে যন্ত্রপাতিও আছে।

তা মিথাইল ব্যাটা সেই যন্ত্রপাতির কাজেও বাগড়া দেয়। ফলে সে যে C-এর সাথে জুড়ে থাকে, সেটা মাঝেসাঝেই বদলে গেলে ঠিক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অতএব মিথাইল-লাগা জায়গাগুলোয় মিউটেশন হতে হতে ক্রমে তাদের C-গুলো হারিয়ে ফেলে। যে অঞ্চলগুলোয় মেথিলেশন হয়নি, সেগুলোই বেশি C-ওয়ালা দ্বীপ হিসাবে পড়ে থাকে। এগুলোকে তাই বলা হয় CpG-দ্বীপ। এগুলোর ম্যাপ তৈরি করাও জরুরী।

ম্যাপ বানাব, কেন?

শুরুতে প্রোমোটারের কথা বলছিলাম না? প্রোটিন তৈরির শুরুতে যেখানে গিয়ে TF দালাল বসে?

মেথিলেশনের একটা বড় কাজ হল, এইসব প্রোমোটারের অফিস বন্ধ করে দেওয়া। তারা করে কী, ওই প্রোমোটার অঞ্চলটায় গিয়ে CpG-র সঙ্গে জুড়ে যায়। এমন একগুচ্ছ মিথাইল বসে থাকলে TF আর বসার জায়গা পায় না, ফিরে যায়। ওই জিনটার কাজকর্মও থেমে যায়। ওই যে বলেছিলাম, সাইলেন্সিং।

সাইলেন্সিং জরুরী কেন? কারণ, আপনার প্রতিটি কোষে একই জিন আছে, তাও কোনো কোষ মাসল আর কোনো কোষ রক্তকণিকা কেন? কেউ হরমোন আর কেউ পাচকরস তৈরি করে কেন? একটা কোষে হরমোন তৈরির জিন চুপ থাকে, আরেকটায় পাচকরস তৈরির। সব অপ্রয়োজনীয় জিনকে চুপ করিয়ে রাখে যে ব্যবস্থা, সেটা খুব দরকারি না?

ম্যাপ দেখে শিখি

দুনিয়ার সব মানুষেরই ডি.এন.এ. প্রায় একরকম, টুকটাক কিছু মিউটেশন ছাড়া। কিন্তু একটা মিউটেশনই একটা জিনের কাজ বদলে দিতে পারে, পুরো আলাদা প্রোটিন তৈরি শুরু হতে পারে। তাই ডি.এন.এ.র সামান্য তফাতেই দেহে এত তফাত দেখা যায়।

ম্যাপ করে দেখা গেছে, মানুষের জেনেটিক কোডের মতই এপিজেনেটিক কোডও প্রায় সমান। হতেই হবে, নইলে যে ভুল জায়গায় ভুল জিন চালু হয়ে গিয়ে বিশ্রি কাণ্ড ঘটত! এর নমুনা হচ্ছে কিছু ক্যান্সার। ক্যান্সারের কোষগুলোয় মিথাইল ম্যাপ অন্যরকম হয় বলে, কোষবিভাজনের জিনগুলো দারুণ অ্যাক্টিভ হয়ে উঠে প্রচুর খারাপ কোষ বানিয়ে টিউমার করে ফেলে।

শুধু তাই না, ভাইবেরাদর শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে যেমন আমাদের ডি.এন.এ.র অনেক মিল, তেমনই এপিজেনেটিক কোডেরও প্রচুর মিল। তাই জেনেটিক সিকোয়েন্সিং করে যেমন আমরা বিবর্তনের ‘ট্রি অফ লাইফ’ বানাতে পেরেছি, এপিজেনেটিক্স থেকেও অমন বানানো যাবে। এবং যা দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেমন হওয়া উচিত – সেটা ‘ট্রি অফ লাইফ’-কেই সমর্থন করবে।

দানধ্যান

শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর মধ্যে দিয়ে আপনি ছানাপোনাকে আপনার ডি.এন.এ.র পাশাপাশি মেথিলেশন কোড’ও দান করে থাকেন। (আগে বলেছি, বাবা হিস্টোন কোড দিতে পারে না।) এই জন্যই তা প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে, নাহলে তো সেটা জিন-প্রবাহের সমান্তরাল হত না, মানুষের মধ্যে কোডের মিলও থাকত না।

এবং বাবা-মা দুজনের মেথিলেশনের তারতম্য থেকেও নতুন কোষ শেখে। তার ফলেই আসে সেই ‘পেরেন্ট-অফ-অরিজিন’ এফেক্ট। অতএব দেখুন, অনেক লীলাখেলা এই এপিজেনেটিক এফেক্ট ব্যাখ্যা করতে পারছে।

দেখা গেছে, শুক্রাণুতে কিন্তু কিছু জিনের প্রোমোটার অঞ্চলে মিথাইল থাকার অনুপাত অনেক কম, দেহকোষের তুলনায়। এবং তার মধ্যে প্রধানত হচ্ছে সেসব জিন, যারা যৌনজনন, যৌনকোষসৃষ্টি, এসবের কাজ করে। প্রত্যাশিতই, কী বলেন?

আবার, দেহকোষে যে সব জিনের প্রোমোটারে মেথিলেশন থাকে না, তাদের আসপাশের মেথিলেশনও খসে যায় শুক্রাণুতে। হয়ত তাদের কাজের আরও সুবিধা করে দিতে।

এইসব পর্যবেক্ষণও সমর্থিত হয়েছে শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে।

এখন অবাক হওয়ার মত একটা কথা এই যে, নিষিক্ত কোষ কিন্তু একটা সময় সমস্ত মিথাইল ঝরিয়ে ন্যাড়া হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার সেগুলো আগের মত বসিয়ে ফেলে। তা সেই স্মৃতিটা থাকে কোথায়, এই কাজটা কে করে, বসাতে গিয়ে কতটা হেরফের হয়, এগুলো এখন গবেষণার বিষয়।

লাফাং-ঝাঁপাং

লম্বা লেখাটার এটাই শেষ অংশ, আরেকটা ইন্টারেস্টিং তথ্য বলেই শেষ করব। আমাদের ডি.এন.এ.র মধ্যে এমন কিছু জিন আছে যারা প্রচুর লাফাতে পারে, বা ডুপ্লিকেট হয়ে ডি.এন.এ.র মধ্যে নানা জায়গায় নিজের তিন-চার কপি বসিয়ে ফেলতে পারে। একটা প্যারাগ্রাফ দ্বিতীয় পাতা থেকে লাফিয়ে পঞ্চম পাতায় চলে গেলে, বা পাঁচ থেকে দশ প্রতি পাতায় একবার করে বসে গেলে যেমন যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয় আর কি! পুরোই সেলফিশ জিন!

অবশ্য এদের ঠিক জিন বলা যায় না, কারণ তারা প্রোটিন তৈরি ইত্যাদি কোনো কাজই করে না। তাই এরাও একরকম জাঙ্ক ডি.এন.এ.। মনে করা হয়, এরা হয়ত কোনো আদ্যিকালের ভাইরাসের অংশ। ভাইরাস আমাদের কোষে ঢুকে আমাদের জিন দিয়েই নিজের প্রচুর কপি তৈরি করিয়ে নেয়, একসময় কোষটা মরে যায়। কিন্তু তাদের ডি.এন.এ.র কিছু অংশ হয়ত অতীতে আমাদের ডি.এন.এ.তে বসে পড়েছিল। তারপর সেগুলো ক্ষতিকর বিবেচনায় আমাদের দেহ সেগুলোকে নীরব করে দিয়েছে।

বাস্তবিকই, এদের সাইলেন্সিং অনেকসময়েই হয় মেথিলেশন দ্বারা – এরকম একটা জিনের উপর হয়ত পরপর অনেকগুলো মিথাইল চেপে বসে পড়ল। ম্যাপে সেই অঞ্চলগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

এগুলোকে জিন না বলে বলা হয় ট্রান্সপোজন। এদের একটা প্রকার হল রেট্রো-ট্রান্সপোজন। তাদের আবার একটা বিশেষ ধরন হল SVA। এই SVA হল ওই রেট্রো-ট্রান্সপোজন’দের মধ্যে নবীনতম উৎপত্তি, আমাদের বানর বা primate বর্গের দেহে। তাদের অনেককে এখনও নীরব করা যায় নি, মাঝেসাঝেই আমাদের দেহে যে রোগবালাই হয় তার পেছনে এরা আছে – ভাইরাসের দান হলে, বুঝতেই পারছেন, কোনো ভাল কাজে কি আর আসবে?

এই SVA বিবর্তনের ইতিহাস লেখায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। একটা কারণ, মানুষের দেহে বেশ কিছু নতুন SVA আছে – যার অর্থ ট্রি অফ লাইফ-থেকে মানুষের নতুন শাখা বেরিয়ে আসার পর তার জিনে ওইগুলো এসেছে।

তাছাড়া, মানুষের দেহে সরব বা মিথাইল-বিহীন SVA-র সংখ্যা শিম্পাঞ্জিদের থেকে অনেক বেশি – বস্তুত, আমাদের দুই জাতির মিথাইল ম্যাপের যা প্রধান তফাত, তা একটা বড় অংশই এদের থেকেই। কেন এমন হল, এতে আমরা কিছু সুবিধা পেয়েছি কিনা, তা নিয়ে খোঁজ চলবে।

তাহলে কথা হল, বিজ্ঞানীরা এক-কেতাবেই বিশ্বাসী নন! 😛

কিছু আর্টিকল:-

Sperm Methylation Profiles Reveal Features of Epigenetic Inheritance and Evolution in Primates

SVA Elements Are Nonautonomous Retrotransposons that Cause Disease in Humans

The necessary junk: new functions for transposable elements

Epigenetic Decisions in Mammalian Germ Cells

জিন/ডিএনএ এসব নিয়ে হালকা পড়ালেখা করছিলাম, একদম বিগিনার লেভেল। এসময় এ লেখাটা দেখে ভালো লাগলো। বিগিনারদের জন্য জিন নিয়ে পড়াশুনার কোন ভাল সোর্সের খবর জানালে খুশি হবো। 🙂

@প্রতিফলন, ধন্যবাদ। জেনেটিক্স সম্বন্ধে পড়ার জন্য ইংরাজি ইবুক সার্চ করলে সহজেই পাবেন, স্পেসিফিক টপিকের নাম দিয়ে সার্চ করলে কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও’ও মিলবে। বাংলায় কী আছে বলতে পারি না 🙁

(Y)

কঠিন বিষয় সহজ করে লেখার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। তথ্যের পাশাপাশি বেশ কিছু শব্দও এবং বাক্যগঠনও শিখলাম।

“হীরার খনির মজুর যেমন পাথরের গুঁড়োয় শ্বাস নিয়ে নিয়ে ফুসফুস খারাপ করে ফেলে। লোকে মদ গিলে লিভার পচিয়ে পটল তোলে। কম সূর্যালোকের দেশে থাকতে থাকতে যেমন ইউরোপীয় ও চীনারা ফর্সাটে হয়ে গেল”।

“হালহকিকত জেনে রাখুন, কোম্পানি খুলে ব্যবসায় নামলে শাঁসেজলে হয়ে উঠতে পারেন”।

এ ধরণের অনেক আকর্ষণীয় বাক্যের সমাহারে রচিত দুর্দান্ত লেখাটি।

এপিজেনেটিক্স আর ইভোডেভোর গবেষণায় নাকি জাঙ্ক ডিএনএ অনেক মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ নিয়ে আপনার জানা তত্ত্বগুলো আমাদের জানালে ভাল লাগত।

[img]http://www.12steps.org/emoticons/blush.gif[/img]

জাঙ্ক ডিএনএ নিয়ে অনেকে থিয়োরি দিচ্ছেন। তার অল্প কিছু বুঝি কেবল। কখনও লেখার চেষ্টা করব হয়ত।

আর ইভো-ডেভো খুব ইন্টারেস্টিং হলেও ও লাইনে পড়া খুব বেশি হয়নি। পড়তে হবে। 🙂

কত অজানা রে!

দারুণ লেখা কৌস্তুভ ভাই।

থ্যাঙ্কু, ফাহিম ভাই, কিন্তু বিস্তারিত মন্তব্য দিলেন না যে? 😀

পাঠকদের জন্য সুন্দর একটা তথ্যবহুল লেখা উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ। সেই সমস্ত ডি এন এ যা আসলে কোন কাজে আসেনা, জাংক ডি এন এ তাদের সম্পর্কে জানতে পেরে ভাল লাগলো। লেখাটার পাঠক ধরে রাখার ক্ষমতা আছে।

জাঙ্ক ডিএনএ সম্পর্কে এ তো সামান্যই। ওদের উৎপত্তি বা কাজ নিয়ে অনেকরকম থিয়োরি আছে। খুব ইন্টারেস্টিং।

আপনার লেখার ধরণ এতো আঠালো! রসকষহীন বিষয় নিয়ে এতোক্ষণ আটকে রাখছে। 😛

চমৎকার। খুবই চমৎকার একটা লেখা। 🙂

শুনে ভারি ভাল লাগল, ধন্যবাদ 🙂

কৌস্তভ,

দারুন সুন্দর একটা লেখা! আমি ভাবতেই পারিনা সত্যি জীবনের ব্যপ্তিটা আসলে কি! আসলেই আমরা চলেছি কোথায়! মাঝে মাঝে মনে হয় শেষ পর্যন্ত কি সত্যিকারের ডিজিটাল ফ্রেমেই জীবনটা আটকে যাবে, যখন জীবন-মৃত্যুর মাঝের দেয়ালটার অপসারণ ঘটবে? লেখাটা পড়তে পড়তে সত্যিই আমি চলে গিয়েছিলাম ভাবান্তরের জগতে। লেখককে অসঙ্খ (আমি অনুঃস্বর লিখতে পারছি না!, “অসকবিতাখ” অনুস্বরের জায়গায় ‘কবিতা’ টাইপ হচ্ছে!) ধন্যবাদ লেখাটির জন্যে। আরোও লিখুন।

@কেশব অধিকারী, এমন প্রশংসার জন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ 🙂

আমাদের ঘরে (মানে দেহে) বসত করে কয়জনা, কী করে তারা, তা তো কেবল আস্তে আস্তে শিখছি আমরা…

জিন জাতি নিয়ে এমন সহজ, সুন্দর এবং বিস্তারিত লেখা মুক্তমনায় কমই আছে। সবটুকু এখনও শেষ করতে পারিনি। না বুঝলে টুক্কা দেব। গুন্ডা লিথ্যাল জিন নিয়ে মনে হয় কিছু লেখেন নি। চারদিকে এত খুন-খারাবি আর জিন জাতিতে খুন- খারাবি থাকবে না তা কি হয়।

@হেলাল, ধন্যবাদ। জিনের মধ্যেও বদমাইশ আছে বইকি, কিন্তু এটা তো জিনের বাইরে যারা তাদের কাজকর্ম নিয়ে, তাই এবারের মত বদমাইশ জিনেরা মাফ পেয়েছে :))

চমৎকার !

ধন্যবাদ! 🙂

১।

২।

৩।

উপরের উদ্ধৃত অংশ তিনটি অস্বচ্ছ লাগছে । পাঠকদের বোঝার খাতিরে অনুগ্রহ করে রেফারেন্স দিন। কিছু রিসার্চ পেপারের রেফারেন্স হলে আরো ভালো হয়।

@সংশপ্তক,

আপনি রিসার্চ পেপারের গুণগ্রাহী জেনে যারপরনাই প্রীত হলাম। আমার দৃঢ় ধারণা, কৌস্তুভ-ও আমার সঙ্গে একমত হবেন।

তৃতীয় প্রশ্নের জন্য পি এল ও এস জেনেটিক্স জার্নাল-এ ফেব্রুয়ারী ২০১১-র এই লেখাটি দেখতে পারেন।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ ২০০৮, সংখ্যা ৩৫৮, পৃষ্ঠা ১১৪৮-১১৫৯ – এতে ক্যানসারে এপিজেনেটিকস-এর প্রভাব-এর ওপর একটা মনোজ্ঞ লেখা আছে। আপনার পছন্দ হবে আশা করি। এটাতে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন।

প্রথম প্রশ্নের জাম্পিং জিন বা ট্রান্স্পোজন-এর কার্যাবলীর জন্য এই মলিকিউলার মাইক্রোবায়োলজীর সংখ্যাটিতে কিছু ভাল তথ্য পেতে পারেন।

@কৌশিক এবং কৌস্তুভ,

সময় নিয়ে আমার উত্তর দেয়ার জন্য আপনাদের উভয়কেই ধন্যবাদ।

২য় অংশে আমি রেফারেন্স চেয়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছে যে, নন-কোডিং ডিএনএ হয়ত কোনো আদ্যিকালের ভাইরাসের অংশ ছিলো – এই মতামতের সপক্ষে:

এটা একটা বিরাট স্টেইটমেন্ট। এটা কার মতামত ? নন-কোডিং ডিএনএ নিয়ে এমনিতেই গবেষণা অনেক কম হয়েছে এবং ভাইরাসের (ডিএনএ এবং আরএনএ) সাথে জীবের বিবর্তনের কোন শক্ত প্রমান এখনও পাওয়া যায় নি (থাকলে দিন)। আপনার দেয়া ‘ক্যানসারে এপিজেনেটিকস-এর প্রভাব-এর ওপর একটা মনোজ্ঞ লেখা‘ এখানে এ ব্যপারে কি বলছে সেটা খুঁজতে গিয়ে লেখাটাই পেলাম না।

৩য় অংশে বলা হয়েছে:

এখানে রেট্রোট্রান্সপোজন নিয়ে কথা বলা হলেও আপনার দেয়া লিংকটায় মিথাইলেশনের ওপর একটা গবেষণাপত্র পেলাম যেখানে বিবর্তনের সাথে SVA এর সম্পর্ক এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য নয়। এছাড়া আগ্রহী পাঠকদের মধ্যে কজন বুঝবেন SVA মানে কি যদি না বলা হয় যে, এগুলো এক ধরনের রেট্রোট্রান্সোজন পদার্থ এবং SINE, VNTR and Alu (SVA)কি ? বিবর

১ম অংশের ট্রান্সপোজনের ব্যাখ্যার জন্য মলিকিউলার বায়োলজীর কাটিং এজ রিসার্চ পেপারের দরকার নেই, আন্ডার গ্রাড টেক্সট বইয়ের যে কোন নামই যথেষ্ট।

সবশেষে,

মুক্তমনার সাথে অন্যান্য বাংলা ব্লগের একটা প্রধান পার্থক্য যে এখানে বিজ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেয়া হয় , পিয়ার রিভিউ দেয়া হয় এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন পিয়ার রিভিউ দেয়ার মত যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য মানুষ মুক্তমনায় আছেন। এখানে রেফারেন্স চাওয়ার উদ্দেশ্য আসলে কাউকে প্রীত বা ইম্প্রেস করা নয় বরং মুক্তমনার নীতিগত বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পৃক্ত।

@সংশপ্তক,

সংযুক্তি : বিবর্তনের সাথে SVA রেট্রোট্রান্সপোজনের সম্পর্ক কিভাবে দাড় করানো গেল ?

@সংশপ্তক,

আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি অনেক দিন মুক্তমনার লেখাপত্রের সঙ্গে পরিচিত। আমার আগমন অপেক্ষাকৃত রিসেন্ট, অর্থাৎ আমি এখনো অর্বাচীন। তাই নিজগুণে ক্ষমা করবেন আশা করছি। আপনার রেফারেন্স চাইবার কথা শুনে আমার প্রীতির উল্লেখ আপনার দিকে তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া নয় – বিজ্ঞান- এবং প্রমাণ-নির্ভর কাজ আমার সত্যিই পছন্দ, এবং যেহেতু আমার কর্মক্ষেত্রে পিয়ার রিভিউ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই এই ব্লগে সেটার উপস্থিতি দেখে আমি আনন্দিত।

সে কথা অবশ্যই সত্যি। দোষটা হয়ত আমারই। যে কোন বিষয় নিয়ে চট করে জেনে নেওয়ার জন্য আন্ডারগ্র্যাড টেক্সট বই খুলে বসার অভ্যেসটাই চলে গেছে। রিসার্চ বা রিভিউ পেপারগুলো ইন্টারনেট-এর দৌলতে অনেক বেশী সহজলভ্য, এবং তাদের ইন্ট্রোডাকশন-এ বা সম্পূর্ণ ডিসকাশন-এ তথ্যগুলো সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে। সেই জন্যই আপনাকে স্পেসিফিক লিঙ্কটা দিয়েছিলাম।

প্রথমবার আপনার উক্তিতে আপনি যে তিনটে অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তার থেকে খুব একটা পরিষ্কার হয় নি আপনি ঠিক কোন বিষয়টা জানতে চাইছেন। এবারের উক্তি অনেক বেশী প্রাঞ্জল, তাই ধন্যবাদ। আপনার ডাইরেক্টেড প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করব।

@সংশপ্তক, আপনার বক্তব্য তাহলে আমিও প্রথমবার বুঝতে পারি নি, ওই অংশগুলো ঝাপসা ছিল সেটাই বলছেন ভাবছিলাম।

SVA মানে ঠিক কী সেটা বোঝানো তো এই লেখায় প্রয়োজন নয়, এটা তো যথাসম্ভব নন-টেকনিকাল রাখতে চেয়েছি। SVA আর রেট্রোট্রান্সপোজন দিয়ে সার্চ দিলেই উৎসাহী কেউ জেনে নিতে পারবেন।

SVA-র সঙ্গে বিবর্তনের সম্পর্ক নিয়ে প্রথম পেপারটার গবেষক ওনার রিসেন্ট টক-এ যা বলেছেন (আরো কিছু ডায়াগ্রাম ছিল সেটায়, যা পেপারটায় দেখলাম না; হয়ত অনগোয়িং কাজ), সেই সংক্রান্ত কিছু রেফারেন্স তো ওই পেপারে দিয়েছেন, যে ওটা প্রাইমেটদের দেহে নবীনতম, তার মধ্যে আবার মানুষেরা শিম্পাঞ্জিদের থেকে ফর্ক করার সময় ওদের SVA এবং তাদের মেথিলেশন প্যাটার্ন ইনহেরিট করেছে, পরে তাদের দেহে আবার নতুন কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিলক্ষিত ঘটনাগুলো বিবর্তনের ধারার অনুকূলেই, তাই না?

আর আপনি কি RLE, HERV এগুলোকে ধরছেন না?

@সংশপ্তক,

ঠিকই বলেছেন, ওই শেষে পরিচ্ছেদটা ছোট রাখতে গিয়ে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছিল। আরেকটু গুছিয়ে লিখলাম। শেষে কিছু পেপারেরও লিঙ্ক দিলাম, যেমন চাইছিলেন।

সচলে অনেক লেখা পড়েছি আপনার। খুব ভালো লাগে আমার। এখন মুক্তমনাতেও বিজ্ঞান নিয়ে লিখছেন দেখে খুশি হলাম। কিছুদিন ধরে এখান বিজ্ঞান নিয়ে লেখা দেখিনা(মিথ্যা বলিনি,নীড়পাতা সাক্ষী!) , তাই আপনার লেখা দেখে আরো বেশি ভালো লাগল। আরো লিখুন।

হেহে, সত্যি বলতে সেই আক্ষেপ আমারও একটুখানি আছে 😛

আপনার ভাল লাগার খবরে বেশুমার আনন্দ পেলাম। ধন্যবাদ! 😀

কী অদ্ভুত, এখানে দেখি কোলনডি দিলে এমন একটা বিটকেল অট্টহাসি আসে!

ফরিদ ভাই পোস্টে কীসব জাদুটোনা করেছিলেন জানিনা, প্রকাশিত হবার পর দেখি প্রথম দশলাইন বাদে বাকি সব হাওয়া! 😛

@কৌস্তুভ, আমি এখনো রোমান হরফে লেখা কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা… 🙁

সেকি, ATGC পড়া যাচ্ছে না? তাহলে রোমান হরফ সেটা বোঝা গেল কী করে? বক্স দেখাচ্ছে নাকি, ফায়ারফক্সেও?

@কৌস্তুভ, কনটেক্সট থেকে বুঝলাম ওটা এ, টি, জি, সি। 😀

আমার অফিসের কম্পিউটারে ক্রোম-এ মুক্তমনা-র কোন ইংরেজী হরফ দেখতে পাইনা!! 😕

@কৌস্তুভ,

কী সর্বনাশের কথা!! ওই দশ লাইনওতো থাকার কথা ছিল না। জাদুটোনাটা ঠিকমত শেখা হয় নি আমার এখনো। 🙂

প্রথমবার পোস্ট দিতে গিয়ে সার্ভার ব্যাটা বলে যে এই লিখার ইউআরএল এত বিশাল যে গলাধঃকরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমিও নাছোড়বান্দা মায়েদের মত। খাবি না মানে, না খেলে তোর বাবা খাবে, এই বলে জোর করে মুখ হা করিয়ে গিলিয়ে ছাড়লাম। গিলিয়েই খুশি। ওদিকে ব্যাটা যে বমি করে সব উগড়ে দিয়েছে, সেটাই খেয়াল করা হয় নি তাড়াহুড়োর কারণে। 🙁

@ফরিদ আহমেদ,

তবে তো আপনে যাদুকর!