পিডিএফ ফরম্যটে পড়তে চাইলে ফাইলটি ডাউনলোড করুন এখান থেকে

অথবা মুক্তমনা থেকে সরাসরি পড়ুন

২০০১ এর ফেব্রুয়ারিতে গ্যালাপ পোল (gallup poll) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক হাজার তরুনের টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকারে শতকরা ৪৫ ভাগের বেশি তরুন মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক বাইবেলীয় ধ্যান ধারনাকেই সত্য বলে মত প্রকাশ করেন যে, একজন ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে। এই ছয় হাজার বছরে মানুষ হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে, তবে সেটা খুব সামান্য এবং পরিবর্তনের কারণ কখনই “বিবর্তন” নয়। শতকরা ৩৭ ভাগ বিবর্তন এবং বাইবেলকে একই কক্ষে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে, বিবর্তন জন্মসৃষ্টির একটি স্বর্গীয় প্রক্রিয়া। আর শতকরা ১২ ভাগের মতে, তৃতীয় কারও কোনও রকম সহায়তা ছাড়াই বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে।

এই ভোটাভুটি থেকে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৫০ ভাগের মতো মার্কিনী বিবর্তন তত্ত্বকে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, প্রায় দুই দশক ধরে এই সংখ্যাটা একদম কমেনি। জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে, ১৯৮২, ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯ সালে। সৃষ্টিতত্ত্বঃ “বিবর্তন নয়, ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন” এই মতে বিশ্বাসীর সংখ্যা ৪৪ ভাগের নিচে কখনই নামেনি।

গত দেড়শ বছরে বার বার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে বিবর্তন তত্ত্বকে। পক্ষে বিপক্ষে বির্তকের ঝড় উঠেছে। আর কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এতোটা ধকল সহ্য করতে হয়নি, যতটা করতে হয়েছে বিবর্তন তত্ত্ব কে। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই ধরণের সকল বির্তকই হয়েছে কখনও ওয়েবসাইটে, কখনও ব্লগে কিংবা ফোরামে আর কখনও বা ব্যক্তি বিশেষে। কোনও বৈজ্ঞানিক জার্নালে “বিবর্তন হয়েছে, কি হয় নি” এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে তর্ক হয় না (তাঁরা সকলেই তথ্য প্রমান ঘেঁটে একমত যে বিবর্তন হয়েছে), তর্ক হয় বিবর্তন কীভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্লম্ফন ঘটছে)। কিংবা বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক, স্যালটেশন নাকি কোয়ান্টাম এ ব্যাপারে।

সাধারণের মাঝে তাহলে এতো তর্ক বিতর্কের কারণ কী? কারণ অবশ্যই অজ্ঞানতা। তাদের কাছে বিবর্তন তত্ত্ব মানেই “আমরা বাঁদর থেকে এসেছি” টাইপ সরলীকরণ কথা। বেশিরভাগেরই বিবর্তন জ্ঞান আহোরিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষজনের বিবর্তন বিরোধী প্রোপাগান্ডা মূলক বক্তৃতা থেকে। অথচ বিজ্ঞান জানতে হলে বিজ্ঞানের বই পড়ার বিকল্প নেই। যদিও বেশিরভাগই সেই পথে না যেয়ে সরাসরি বিবর্তনকে “অপবিজ্ঞান” আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে আমরা একেবারে বিবর্তনের সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো। উদ্দেশ্য একটাই- জনসচেতনতা বাড়ানো। বিবর্তন তত্ত্বকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেবার আগে একটু চিন্তার খোরাক জোগানো।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সারকথা- “প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন”। জীবিত সকল প্রাণীকূলের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেকার বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই তত্ত্বের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখনই কোনওও কিছুকে বলা হয় যখন তার ব্যাখ্যা যথার্থ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত এবং বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এটি সকলে জানলেও বিবর্তনের পাশে লাগানো “তত্ত্ব” শব্দটিকে তাঁরা ভিন্নার্থে ব্যবহার করে থাকেন। বিবর্তনকে তাঁরা বলে থাকেন, “স্রেফ” একটা তত্ত্ব, আর কিছু না।

বিবর্তন স্রেফ একটা তত্ত্ব হলে, আইনস্টাইনের “আপেক্ষিকতার তত্ত্ব” ও স্রেফ একটা তত্ত্ব। “সূর্য পৃথিবীকে নয় বরঞ্চ পৃথিবী সূর্যকে আবর্তন করছে”- ১৫৪৩ সালে দেওয়া কোপারনিকাসের এটাও স্রেফ একটা তত্ত্বই। কন্টিনেন্টাল ড্রিফট ও শুধুই একটি তত্ত্ব। এই ধরনের সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যাই যথার্থ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত এবং বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত।

বিবর্তন বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব। মানবকল্যাণ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণীজগত সম্পর্কে যথাযথ ধারনা পাবার জন্য বিবর্তন তত্ত্বের বিকল্প নেই। তবে তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ধারনাগুলো কিছুটা জটিল। তবে এতোটা জটিল নয় যে, মনোযোগী পাঠক তা বুঝতে পারবেন না। সাথে রয়েছে পাহাড় সমান প্রমাণ, বিভিন্ন দিক থেকে। যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, সংরক্ষিত হচ্ছে বিভিন্ন জাদুঘরে, টেক্সট হিসেবে আসছে জনপ্রিয় বিভিন্ন বইয়ে, পাঠ্যবইয়ে, অজস্র পিআর- রিভিউ বৈজ্ঞানিক পেপারে। সুতরাং বিবর্তনকে “বিশ্বাসের” কোনও বস্তু বানানোর দরকার নেই। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন, বিবর্তনও তাই।

********

বিগল যাত্রা থেকে ফিরে আসার প্রায় বাইশ বছর পর, ১৮৫৯ সালে “দ্য অরিজিন অফ স্পিশিজ” বইটি প্রকাশ করেন ডারউইন। দ্যাট বুক রকড দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক এ হারিকেন। ৪৯০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ডারউইন মোটা দাগে তিনটি প্রধান দাবির কথা বলেন।

১। জীবনের সৃষ্টি নিকট অতীতে নয়, বরঞ্চ তা এর থেকে অনেক অনেক আগে। (কয়েকশ কোটি বছর)।

২। জীবনের সূচনা হয়েছিলে সরল এককোষী এক বা একাধিক জীব থেকে। সেখান থেকেই বিবর্তনের পথ ধরে আজকের লক্ষ- কোটি প্রজাতির জীবের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে দেখা জীবজগতের মধ্যে উৎপত্তিগতভাবে, বংশধারার উত্তরাধিকারসূত্রে পারস্পরিক একটা সম্পর্ক রয়েছে।

৩। সরল এককোষী জীব থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তনের কারণ হিসেবে ডারউইন প্রাকৃতিক এক অন্ধ শক্তিকে দায়ি করেন। যার নাম তিনি দেন, “ন্যাচারাল সিলেকশন” বা “প্রাকৃতিক নির্বাচন”।

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে যখন ডারউইন এই তিনটি ধারনার কথা বলেন, তখন তাকে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল কল্পনা শক্তির উপর। কারণ অপ্রতুল প্রমাণ। কিন্তু আজ আমাদের হাতে এই ধারনা প্রমাণের যথেষ্ট হাতিয়ার রয়েছে। আমরা এক এক করে দেখবো-ডারউইন সঠিক ছিলেন কি না।

জীবনের বয়স কতদিন?

বাইবেলীয় বর্ণনায় বলা হয়, খুব নিকট অতীতেই জীবন সৃষ্টি করা হয়েছিল। সকল জীবিত প্রাণীকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছয় হাজার বছর আগে। ডারউইন প্রথমেই এই ধারনাকে বিরাট ধাক্কা দেন। তিনি বলেন, না!! জীবনের সূচনা হয়েছে আরও অনেক অনেক বছর আগে। কমপক্ষে কয়েকশ কোটি বছর!!!

কে সঠিক তাহলে? জীবনের সূচনা আসলেই কবে থেকে?

ভূ-তত্ত্ববিদ ডক্টর মার্টিন ভ্যান ক্রেনেনডঙ্ক দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কার করেন পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন ফসিল।

আবিষ্কৃত ফসিলাইজড স্ট্রমেটোলাইটস এর ছবি। সমুদ্রের তলদেশে থাকা ব্যাকটিয়ার কলোনী দ্বারা এমন একটি স্ট্রাকচার গঠিত হয়েছে।

সরল এককোষী জীব

বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে ব্যাকটেরিয়াসদৃশ সরল এককোষী জীব থেকে। প্রথম দুটি ছবি মেলালে বেশ বোঝা যায় প্রাপ্ত ফসিলাইজড স্ট্রমেটোলাইটস ই আমাদের দাদার দাদার দাদার ……… দাদা।

কিন্তু পাথরের ওপর এমন দাগ কাটা দেখে অনেকের মনেই সন্দেহ জাগতে পারে, আসলেই কি এগুলো সমুদ্রের তলদেশে থাকা ব্যাকটেরিয়া কলোনী দ্বারা গঠিত? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়, মাত্র ৬০০ মাইল দূরে শার্ক বে’ তে। সেখানে বিজ্ঞানীরা ফসিল হয়ে যাওয়া স্ট্রমেটোলাইটসদের সাথে সরাসরি সাদৃশ্যপূর্ণ জীবিত স্ট্রমেটোলাইটস এর সন্ধান পেয়েছেন।

শার্ক বে তে আধুনিক স্ট্রোমেটোলাইটস

প্রমাণ হলো এগুলো ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু আমাদের জানা দরকার পৃথিবীর সবচেয়ে আদিমতম এই ফসিলটি কত বছরের পুরানো? এটা কী সৃষ্টি তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে কয়েক হাজার বছর আগের, নাকি ডারউইনের বলে যাওয়া কয়েকশ’ কোটি বছর?

ফসিলের বয়স নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞানীরা যেই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন তার নাম “রেডিওমেট্রি”। পাথরের মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি মৌলিক উপাদানের সময়ের সাথে তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ পরিমাপের মাধ্যমে পাথরটির বয়স নির্ণয় করা হয়ে থাকে। “রেডিওমেট্রি”র মাধ্যমে প্রাপ্ত ফসিলাইজড স্ট্রমেটোলাইটস পরীক্ষা করে দেখা যায় এদের বয়স প্রায় ৩.৫৬ বিলিয়ন বছর। প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর। শুধু এই একটি ফসিল নয়, প্রাণের উৎপত্তি যে, কয়েকশ কোটি বছর আগে সেটির প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীতে আবিষ্কৃত আরও অনেক ফসিলের বয়স হিসেব করে।

সুতরাং ডারউইনের প্রথম দাবিটি একদম সঠিক। প্রাণের বয়স আসলেই কয়েক হাজার বছরের থেকে অনেক- অনেক পুরানো।

দ্বিতীয় দাবি

বিবর্তন তত্ত্বমতে জীবনের সূচনা হয়েছিল একটি অথবা সামান্য কয়েকটি সরল এককোষী জীব থেকে। লক্ষ কোটি বছরে এই ধরনের সরল এককোষী জীবরা বিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে ভিন্ন একটি জীবে। এভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে জীবন বিবর্তিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে প্রজাতির সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে বৈসাদৃশ্য এবং প্রাণীদের গঠন হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর।

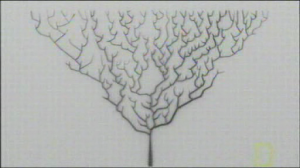

ট্রি অফ লাইফ

অপরদিকে সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলে থাকেন, জীবন পরিবর্তিত হয়নি। আমরা বর্তমানে যেভাবে দেখি স্রষ্টা সকল প্রাণীকে ঠিক এভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন। সহস্র বছর ধরে তারা অপরিবর্তিত রয়েছে।

কে সঠিক তাহলে?

সেটা প্রমাণ করার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে ফসিল রেকর্ডগুলোকে পরীক্ষা করা। বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে লক্ষাধিক ফসিল। “রেডিওমেট্রি”র সাহায্যে প্রতিটা ফসিলই ঠিক কত বছর আগের তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। এখন ডারউইন যদি সঠিক হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আশা করবো, সবচেয়ে পুরাতন ফসিলগুলো হবে সরল এককোষী। এবং যত সামনের দিকে এগোতে থাকবো ফসিলগুলোর মধ্যে তত বৈচিত্র্য থাকবে, থাকবে জটিলতা।

৯১ তলা বিশিষ্ট এম্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং

পৃথিবীতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও ধরনের জীবন ছিল সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসটাকে আসুন ৯১ তলা বিশিষ্ট এম্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং এর সাথে তুলনা করি। যার নীচতলা হলো একেবারে পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা। অর্থাৎ আজ থেকে সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। আর ৯১ তলার ওপরের ছাঁদ হলো বর্তমান সময়। বিল্ডিং- এর প্রতিটা ফ্লোর উপস্থাপন করে ৫ কোটি বছর।

সবচেয়ে পুরাতন ফসিল রেকর্ড পাওয়া যায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ বিল্ডিং এর ২২ তলায় এসে আমরা পাই স্ট্রমেটলাইটস। আর কিছু না। স্ট্রমেটলাইটস তৈরি হয়েছিল ব্যাকটেরিয়া দিয়ে। একদম সরল এককোষী জীব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবনের শুরুটা হয়েছিল সরল এককোষী জীব থেকেই। ডারউইন যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই।

এবার আমরা ধীরে ধীরে একতলা একতলা করে উপরে উঠতে থাকি। উঠতে উঠতে ৫০ তলার আগ পর্যন্ত যত ফসিল পাওয়া গেছে সবগুলোই সরল এককোষী জীব। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়ে জীবনের পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্য। ৫০ তলায় এসে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুইশ দশ কোটি বছর আগে আমরা প্রথমবারের মতো এক ধরনের প্রাণীর সন্ধান পাই যাদের কোষ নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। বর্তমানে বেঁচে থাকা ৯৯% জীবের কোষের মতোই সেই কোষ।

৫০ তলা থেকে আমাদের যেতে হবে একদম ৮০ তলা পর্যন্ত। আজ থেকে ৬০ কোটি বছর আগে। এতলাতেই আমরা পাই প্রথম জীবজন্তুর ফসিল। যাদের বাসস্থান ছিল সমুদ্রের কর্দমাক্ত তলায়। বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রাণীদের সাথে যাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

সামুদ্রিক প্রাণী

ফাইনালী দু ফ্লোরস লেটার, লাইফ হ্যাজ রিয়েলি টেকেন অফ।

প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগের প্রাণীর ফসিল

এই প্রাণীগুলো প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগের। আজ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে। নিচের তলাগুলোয় ফেলে আসা সরল প্রাণীদের থেকে যারা একদম আলাদা। তাদের মাথা আছে, আছে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের সাথে সাথেই জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। সরল এককোষী থেকে তারা পরিবর্তিত হয়েছে, জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

উপরের “ট্রি অফ লাইফ” এর যে চিত্র দেওয়া আছে আসুন তার দিকে আরও ভালোভাবে তাকানো যাক।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ফসিল রেকর্ডগুলো সম্পূর্ণ নয়। ফাঁকা জায়গায় ভরপুর। যাকে বলা হয়ে থাকে “মিসিং লিংকস”। আর এই মিসিং লিংকগুলোই বিবর্তন তত্ত্বকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়।

এমন তো হতেই পারে, এই ধরনের ফসিল রেকর্ড রয়েছে। আমাদের শুধু খুঁজে পাওয়া বাকি। নাকি, ডারউইন ভুল?

বিবর্তন তত্ত্ব মতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রে। সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণীই পরবর্তীতে স্থলভাগে উঠে এসে ঘাঁটি গাড়ে। সমুদ্রের সেই প্রাণীদের ফসিল রেকর্ড আমাদের হাতে আছে, হাতে আছে পরবর্তীতে স্থলে উঠে আসা প্রাণীদেরও। কিন্তু বিবর্তন তত্ত্বমতে এদের মধ্যবর্তী একধরণের প্রাণী থাকার কথা যাদের মধ্যে একই সঙ্গে সামুদ্রিক এবং স্থলভাগের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ১৮৫৮ সালে “অরিজিন অফ স্পিশিজ” প্রকাশ করার পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে বিজ্ঞানীরা এমন কোনও মধ্যবর্তী প্রাণীর ফসিল (ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল) অথবা মিসিং লিংক খুঁজে পাননি যার মাধ্যমে ডারউইনের তত্ত্ব সঠিক প্রমাণিত হয়।

১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো এন্ড ফিল্ড মিউজিয়ামের প্রফেসর নীল স্যুভিন এবং তাঁর দলবল খুঁজে বেড়িয়েছেন মাছ থেকে চতুষ্পদী প্রানীতে বিবর্তনের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী টিকটালিকের ফসিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর, ২০০৪ সালে এসে তাঁরা প্রথমবারের মতো টিকটালিকের ফসিলের সন্ধান পান।

টিকটালিকের ফসিল

টিকটালিকের বাহু

ল্যাবরেটিতে টিকটালিকের ফসিল পরীক্ষা করে দেখা যায়, টিকটালিক দেখতে অনেকটা পাখনা যুক্ত মাছের মতো, কিন্তু সামনের পাখনাগুলো আর পাখনা নেই, হয়ে গেছে কাঁধ, কনুই আর কব্জি নিয়ে গঠিত বাহু। মাছের মতো রয়েছে ধারালো দাঁত। কিন্তু মাছ যেমন তার ঘাড় নাড়াতে পারে না, টিকটালিকের ক্ষেত্রে দেখা গেলো সে একদম স্বাধীনভাবে তার ঘাড় নাড়াতে পারে। সুতরাং বোঝা যায়, জলজ ও স্থলজ প্রাণীর মধ্যবর্তী একটি প্রাণী এই টিকটালিক।

এই গেল, একটি মিসিং লিংকের কথা। কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্বে বিশ্বাসী বেশিরভাগ মানুষের মতে কোনও ধরনের মিসিং লিংকই খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিসিং লিংক একদমই খুঁজে পাওয়া যায়নি এটি যেমন ডাহা মিথ্যে কথা তেমনি অনেক বেশি আছে তাও সত্য নয়। অপ্রতুল হলেও প্রচুর মিসিং লিংক আজ অবদি আবিষ্কৃত হয়েছে, হচ্ছে। ঘোড়া, হাতী এবং উটের বিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে। সরিসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবে উত্তরণের সম্পূর্ণ ধাপগুলো খুব ভালভাবে ডকুমেন্টেড (দেখুন : Evoluion, Doglas J. Futuyma, pp 76)। মাছ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী ফসিলের উদাহরণ তো আছেই কোলাকান্থ এবং লাং ফিশ।

নরবানর (এপ) এবং মানুষের মধ্যবর্তী হারানো সূত্রের জীবাশ্মও কয়েক দশক আগে খুব ভালভাবেই পাওয়া গেছে। Australopithecus এবং Homo -এর কয়েকটি প্রজাতিকে (যেমন, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus) তো মানব বিবর্তনের হারানো সূত্র বলা হয়ে থাকে। আমাদের জনপ্রিয় ফসিল ‘লুসি’ Australopithecus afarensis প্রজাতির অন্তর্গত। শ্রোণিচক্র ও উরুর হাড়ের গঠন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লুসি সোজা হয়ে দাঁড়তে আর দৌড়াতে পারত। আর লুসির তো কেবল এই দু’ জায়গার হাড় নয়, সেই সাথে পাওয়া গেছে চোয়াল, উরু, হাত, বাহু, বক্ষপিঞ্জর সহ পুরো করোটি। পরে এ ধরনের আরো অনেক ‘লুসির’ সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে তাঞ্জানিয়ার লাটেও-লি তে এবং ১৯৯৫ সালে চাদের করোটো-রোতে। এমনকি লুসির চেয়েও পুরাতন ‘বাইপেডাল মানুষের’ ফসিল পাওয়া গেছে ২০০৫ সালে। এদের সবাইকেই নরবানর আর মানুষের মধ্যবর্তী ‘হারানো যোগসূত্র’ হিসেবে ধরা হয় কারণ, এদের করোটির গঠন ছিল অনেকটা শিম্পাঞ্জীর মত (৪০০-৫০০ ঘন সি সি), কিন্তু তাদের দাঁতের গঠন ছিল আধুনিক মানুষের মত। আর তা ছাড়া এরা যে দু’পায়ের ওপর ভর করে খাড়া হয়ে চলতে পারত তা তো আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া এদের শরীরের সাথে বাহুর অনুপাত মেপে দেখা গেছে ( মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭১.৮- শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রে ৯৭.৮- আর লুসির ক্ষেত্রে ৮৪.৬) লুসির অবস্থান এ দু’প্রজাতির মাঝামাঝি। এরা পৃথিবীতে ছিল ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন বছর আগে।

ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল নিয়ে যাঁদের আরও আগ্রহ রয়েছে তাঁরা উইকিপিডিয়ার ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের তালিকাটি দেখতে পারেন। তবে একটা কথা বলতেই হয়, কোনও প্রজাতির কয়টি ফসিল পাওয়া গেল এটি আজ কোনওও প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্ন হল একটি ফসিলও কি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যা বিবর্তনের ধারাকে লংঘন করে? এর সোজা সাপ্টা উত্তর – না এখন পর্যন্ত একটিও তেমন ফসিল পাওয়া যায়নি। একবার বিজ্ঞানী জেবি এস হালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কীভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা যায়? উত্তরে হালডেন বলেছিলেন, কেউ যদি প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পায়।

I will give up my belief in evolution if someone finds a fossil rabbit in the Precambrian

বলা বাহুল্য এ ধরনের কোনও ফসিলই এ পর্যন্ত আবষ্কৃত হয়নি। না হওয়ারই কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে ধারাটি আমাদের দিয়েছেন তা হল :

মাছ – উভচর – সরীসৃপ – স্তন্যপায়ী প্রানী।

খরগোশ যেহেতু একটি পুরোপুরি স্তন্যপায়ী প্রাণী, সেহেতু সেটি বিবর্তিত হয়েছে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে (মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরিসৃপ এবং সরিসৃপ থেকে শেষ পর্যন্ত খরগোশ), তাই এতে সময় লেগেছে বিস্তর। প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল পাওয়ার কথা নয়, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী এ সময় (প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে) থাকার কথা কতকগুলো আদিম সরল প্রাণ – যেমন নীলাভ সবুজ শৈবাল, সায়নোব্যকটেরিয়া ইত্যাদি (ফসিল রেকর্ডও তাই বলছে)। আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে ট্রায়োসিক যুগে (প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগ শেষ হওয়ার ৩০ কোটি বছর পরে)। কাজেই কেউ সেই প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পেলে তা সাথে সাথেই বিবর্তনতত্ত্বকে নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট হত। সৃষ্টিবাদীদের দুর্ভাগ্য এখনও তেমন কোনওও ফসিল পাওয়া যায়নি।

শুধু খরগোশ নয়, বিবর্তনের ধারাটি সকল জীবের জন্যই একইভাবে প্রযোজ্য। যেমন বিবর্তন তাত্ত্বিকদের মতে বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেহেতু এসেছে অনেক পরে (সিনোযোয়িক যুগের আগে নয়), তাই তার আগে, যেমন ডায়নোসরের ফসিলের সাথে একই বয়সী কোনও মানুষের ফসিল পাবার কথা নয়। খাড়া হয়ে হাঁটা মানুষের সবচেয়ে পুরাতন ফসিল ইথিওপিয়ায় পাওয়া গেছে যা ৪০ লক্ষ বছরের পুরাতন। আর ডায়নোসারেরা প্রবল প্রতাপে এ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে সেই জুরাসিক যুগে (১৪ কোটি থেকে ২০ কোটি বছর আগে)। ডায়নোসরের বিলুপ্তি ঘটে ক্রেটাসিয়াস যুগে (এখন থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে)। সৃষ্টিবাদীরা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি করে ডায়নোসারের আমলে ‘মানুষের ফসিল’ পাওয়ার চেষ্টা করলেও সেগুলো একটিও ধোপে টিকেনি।

সুতরাং দেখাই গেলো জীবনের বিবর্তন ঘটেছে সরল কোষ থেকে। বহু বছরে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, গঠন জটিল হয়েছে। হয়েছে ভালো কথা। কিন্তু কীভাবে?

প্রাকৃতিক নির্বাচন

ঢাকা শহরের কথা আপাতত বাদ দেই। এখানে বাস-গাড়ি, অনেক অনেক মানুষ আর সকাল বেলা “কা- কা” করা কাক ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেকেই একবার হলেও গ্রামে গিয়েছেন। সেখানে নিদেনপক্ষে কোনওও সুপারি বাগানে ঢুকলেও দেখা যায়, কত ধরনের পোকা-মাকড়। বাগান থেকে বের হয়ে চারপাশে তাকালে দেখা যায় নানা ধরনের পাখি, পুকুরে মাছ। ব্যাঙ, বেজি আরও কত কী। এ তো গেল গ্রামের কয়েকশ’ মিটার জায়গার কথা। সারা পৃথিবীর কথা একবার চিন্তা করে দেখুন তো। কত কোটি কোটি প্রজাতির প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে।

কীসের কারণে প্রাণের এতো বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হলো?ডারউইন বললেন, জীবনের এই বিশাল বৈচিত্র্যের কারণ প্রাকৃতিক এক শক্তি। যার নাম তিনি দিলেন “ন্যাচারাল সিলেকশন” অথবা “প্রাকৃতিক নির্বাচন”। বলা হয়ে থাকে আজ পর্যন্ত যত ধরনের আইডিয়া মানুষের মাথা থেকে এসেছে তার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরটাই সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর। “প্রাকৃতিক নির্বাচন” বলতে ডারউইন তবে কী বুঝিয়েছেন? প্রকৃতির অন্ধ একটি শক্তি কীভাবেই বা নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টির কারণ হতে পারে?

প্রকৃতি পাশবিক। এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রাণী প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করে থাকে তাদের প্রায় অর্ধেকই কোনওও ধরনের বংশবৃদ্ধি করার আগেই নির্মূল হয়ে যায়। শুধু প্রাণী নয়, একথা সত্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও। ডারউইনের মতে, প্রকৃতির এই চরম পাশবিকতার কারণে দারুণ সুন্দর একটি ব্যাপার ঘটে।

ধরুন একদল হরিণ। এই দলটির মধ্যে দুই একটি হরিণ আছে যারা অন্যদের থেকে সামান্য আলাদা। হতে পারে তাদের চোখ সামান্য তীক্ষ্ম কিংবা তারা অন্যদের থেকে ভালো দৌঁড়াতে পারে। যখন একটি বাঘ তাদের আক্রমণ করবে তখন তীক্ষ্ম চোখওয়ালা কিংবা ভালো দৌড়বিদ হরিণগুলোর চেয়ে অর্থব হরিণগুলোরই মরে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। অর্থাৎ প্রকৃতির এই পাশবিকতা হরিণের দলটি থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরিণগুলোকে আলাদা করে দিচ্ছে। ফলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরিণগুলোর বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আর এই কারণেই তাদের বংশবৃদ্ধির করে যাবার সম্ভাবনাটাও বেশি হচ্ছে। অপরদিকে অর্থবরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। সময়ের সাথে সাথে যদি এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাহলে কয়েক কোটি বছর পর দেখা যাবে হরিণের এমন একটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে যাদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর, যারা ঝড়ের বেগে দৌড়াতে পারে। আগের হরিণের প্রজাতির সাথে যাদের কোনও ধরনের মিলই নেই।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের কারণেও দীর্ঘসময় পর নতুন ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে- এককথায় এটিই ছিল ডারউইনের “প্রাকৃতিক নির্বাচন” তত্ত্ব? কিন্তু আসলেই কি তাই?

ডারউইনের বিরোধীতাকারীরা বলে থাকেন, না। কারণ প্রকৃতিতে জটিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রচুর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। যাদের দেখলেই বোঝা যায় বিবর্তনের পথ ধরে তারা এমনটা হয়নি, বরঞ্চ তাদের এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। হামিংবার্ডের পাখার এরোডাইনামিক্স, হৃদপৃন্ডের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের ফায়ারিং, মানুষের চোখের গঠন ইত্যাদি আরও বেশ কিছু প্রক্রিয়ার দিকেও তাঁরা আঙুল তুলে দেখায়।

দেখা যাক বিজ্ঞান কী বলে? বিবর্তন তত্ত্ব দিয়ে কি এমন জটিল কিছু প্রক্রিয়া আসলেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

চোখ

বিবর্তনতত্ত্বের সমালোচনাকারীরা সবচেয়ে বেশি আঙুল তুলেছেন মানুষের চোখের দিকে। চোখের মতো এমন নিখুঁত এবং জটিল একটি যন্ত্র কিভাবে দৈব পরিবর্তন (র্যা ন্ডম মিউটেশন), প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যেমে সৃষ্টি হতে পারে? হোকনা শত সহস্র বছর।

একটি ক্যামেরার মতো চোখেরও আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করার জন্য লেন্স, আলোকরশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইরিস, আর এই আলোকরশ্মি থেকে ছবি আবিষ্কার করার জন্য একটি ফোটোরিসেপ্টর প্রয়োজন। এই তিনটি যন্ত্রাংশ একসাথে কাজ করলেই কেবলমাত্র চোখ দিয়ে কিছু দেখা সম্ভব হবে। যেহেতু বিবর্তন তত্ত্বমতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া চলে স্তরে স্তরে- তাহলে লেন্স, রেটিনা, চোখের মণি সবকয়টি একসাথে একই ধরনের উৎকর্ষ সাধন করলো কীভাবে? বিবর্তন সমালোচনাকারীদের প্রশ্ন এটাই।

সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন গবেষণার মাধ্যমে বের করে দেখান যে, কীভাবে কোনওও প্রাণীর শরীরের উপর আলোক সংবেদনশীল ছোট এবং রঙিন স্থান পরবর্তীতে মানুষের চোখের মতো জটিল যন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে।

ক্যাম্বরিয়ান যুগে শরীরের উপর আলোক সংবেদনশীল ছোট একটি স্থানবিশিষ্ট প্রাণীরা আলোর দিক পরিমাপের মাধ্যমে ঘাতক প্রাণীদের হাত থেকে বেঁচে যাবার অতি সামান্য সুযোগ পেত। সময়ের সাথে সাথে এই রঙিন সমতল স্থানটি ভেতরের দিকে ডেবে গিয়েছে, ফলে তাদের দেখার ক্ষমতা সামান্য বেড়েছে। গভীরতা বাড়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে আলো ঢোকার স্থান সরু হয়েছে। অর্থাৎ দেখার ক্ষমতা আরও পরিষ্কার হয়েছে।

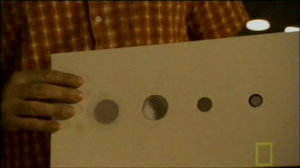

পিংপং ডেমনেস্ট্রেশন। সামনের দিক

উপরের ছবিটি লক্ষ্য করুন। একটি অন্ধকার রুম। পেছনে একটি বাতি জ্বলছে। সবচেয়ে বামে একটি সমতল কাগজ লাগানো। যার মাধ্যমে আমরা শুধু বুঝতে পারছি আলো আছে। কিন্তু কোথা থেকে আলো বের হচ্ছে কিংবা বাতিটি কোথায় তেমন কিছুই জানা যাচ্ছে না। তারপরের পিংপং বলটিতে আলো প্রবেশের স্থানটি চওড়া আর গভীরতা কম। তারপরেরটায় স্থানটি আগেরটার চেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা বেশি। সর্ব ডানেরটায় আলো প্রবেশের স্থান সবচেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি। আর এটি দিয়েই আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে আলোটির উৎস বুঝতে পারছি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পরিবর্তনই প্রাণীকে কিঞ্চিৎ হলেও সুবিধা প্রদান করেছে। সময়ের সাথে সাথে শুরুর এই আলোক সংবেদনশীল স্থান রেটিনায় পরিণত হয়েছে, সামনে একটি লেন্সের সৃষ্টি হয়েছে।

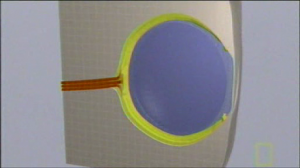

ধারনা করা হয়, প্রাকৃতিক ভাবে লেন্সের সৃষ্টি হয়েছে যখন চোখকে পূর্ণকরে রাখা স্বচ্ছ তরলের সময়ের সাথে সাথে ঘনত্ব বেড়েছে। ছবিতে দেখুন সাদা অংশটি তৈরি হচ্ছে চোখকে পূর্ণ করে রাখা স্বচ্ছ তরলের মাধ্যমে। তরলের ঘনত্ব যত বেড়েছে লেন্সের গঠন ততো ভালো হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়েছে।

স্বচ্ছ তরলে পরিপূর্ণ।

তরল ঘন হচ্ছে

ঘন হতে হতে লেন্সের সৃষ্টি

বলে রাখা প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের তৈরি করা চোখের বিবর্তনের প্রতিটি স্তর বর্তমানে জীবিত প্রাণীদের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এছাড়াও শুধুমাত্র আলোক সংবেদনশীল স্থান বিশিষ্ট প্রাণী ছিল আজ থেকে ৫৫ কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা গণনা করে বের করেছেন, এই আলোক সংবেদনশীল স্থানটি মানুষের চোখের মতো হবার জন্য সময় প্রয়োজন মাত্র ৩৬৪ হাজার বছর।

এবার আসা যাক মানুষের চোখ সংক্রান্ত আলোচনায়। আমাদের চোখ কি আসলেই নিখুঁত?

না। যেহেতু বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীদেহে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখা যায়। মানুষের চোখও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের চোখের অক্ষিপটের ভেতরে একধরনের আলোগ্রাহী কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহণ করে এবং তারপর একগুচ্ছ অপটিক নার্ভের (আলো গ্রাহী জাল) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই। মানুষের চোখ যদি ‘সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নিখুঁত নকশাসপন্ন’ (perfect design) হত তা হলে নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলো আলোগ্রাহী কোষগুলোর সামনের দিকে বসানো থাকত না! কারণ এ ধরনের নকশায় অপটিক নার্ভের জালিতে বাধা পেয়ে আলোর একটা বড় অংশ ফিরে যায় ফলে আমদের যতখানি দেখতে পাবার কথা আমরা তার থেকে কম দেখতে পাই। অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, সাথে সাথে এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে। এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও কমে যায়। স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি অন্ধবিন্দুর (blind spot)।

কুকুর, বিড়াল কিংবা ঈগলের দৃষ্টিশক্তি যে মানুষের চোখের চেয়ে বেশি তা সবাই জানে। মানুষ তো বলতে গেলে রাতকানা, কিন্তু অনেক প্রাণীই আছে রাতে খুব ভাল দেখতে পায়। আবার অনেক প্রাণীই আছে যাদের চোখে কোনও অন্ধবিন্দু নেই। যেমন, স্কুইড বা অক্টোপাস। এদের মানুষের মতই একধরনের লেন্স এবং অক্ষিপটসহ চোখ থাকলেও অপটিক নার্ভগুলো অক্ষিপটের পেছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোনও অন্ধবিন্দুর সৃষ্টি হয়নি। বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতোমধ্যে তৈরি বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মানুষের মত মেরুদণ্ডি প্রাণীর চোখ সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে স্কুইড জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভেতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পেছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোনও পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরি হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাথা ঘামাতে হত না।

এ তো গেলো শুধু চোখের কথা। হৃদপৃন্ডের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে, নিউরন ফায়ারিং সবকিছুই পুংখানুপুংখভাবে বিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

******

“সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট” অর্থাৎ ডারউইনের ভাষ্যমতে যদি জীবন সংগ্রাম প্রকৃতিতে না থাকতো তাহলে কী অবস্থা হতো একবার ভেবে দেখেছেন?

হাতী অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে কম বংশবৃদ্ধি করেও তার ৯০-১০০ বছরের জীবনে প্রায় ৬ টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকে তাহলে এক জোড়া হাতী থেকে ৭০০-৭৫০ বছরে প্রায় ১৯০ লক্ষ হাতীর জন্ম হবে । প্রকৃতিতে প্রায় সব জীবই এরকম বাড়তি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে, একটা ব্যাকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে বিভক্ত হয়ে দুটো ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়, হিসেব করে দেখা গেছে যে এরা সবাই বেঁচে থাকলে এক বছরে তারা বংশ বৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী আড়াই ফুট উঁচু করে ঢেকে দিতে পারতো। কড মাছ বছরে প্রায় ২০ থেকে ৫০ লাখ ডিম পাড়ে, একটি মেপল বা আম বা জাম গাছে হাজার হাজার ফুল এবং ফল ধরে। এইসব কিছুই যদি জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতো তাহলে আজকে পৃথিবীতে থাকার আর কোনও জায়গায় থাকতো না। ভাগ্যিস কড মাছের ডিমের ৯৯% ই প্রথম মাসেই কোনও না কোনও ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, বাকি যা বেঁচে থাকে তার প্রায় ৯০% জীবনের প্রথম বছরেই কোনও না কোনওভাবে মৃত্যুবরণ করে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাই। প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রকৃতি তুলনামুলকভাবে বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদেরই টিকিয়ে রাখে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডারউইনের শেষ দাবিটাও সঠিক। অর্থাৎ প্রাণীজগৎ সরল কোষ থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে আলাদা হয়েছে। আর পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে, প্রকৃতির এক অন্ধ শক্তি- “প্রাকৃতিক নির্বাচন” ।

তথ্য সুত্রঃ

শিরোনামটি গ্রহণ করা হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফীর নভেম্বর ২০০৪ এর কভার স্টোরি থেকে।

১। Was Darwin Wrong- ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যা।

২। এক বিবর্তনবিরোধীর প্রত্যুত্তরে – অভিজিৎ রায় [[https://blog.mukto-mona.com/?p=936]]

৩। বিবর্তনের পথ ধরে- বন্যা আহমেদ। [[http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/book/index.htm]]

৪। The Science of Evolution and the Myth of Creationism: Knowing What’s Real and Why It Matters, Ardea Skybreak, Insight Press; illustrated edition edition, 2006

৫। নন্দিত নকশা – নাকি অজ্ঞানতা ? – অভিজিৎ রায় [[http://www.sachalayatan.com/avijit/9423]]

(উল্লেখ্য বেশ কয়েকটি প্যারা অভিজিৎ রায়ের লেখা থেকে একদম কপি পেস্ট করা হয়েছে)

[…] মুক্তমনায় অখন্ড পোস্ট – Posted in বিজ্ঞান, বিবর্তনTags: ডারউইন, বিবর্তনবাদ […]

A precised review.Full marks.

ফুয়াদ,

আপনাকে ভাল লাগছে এ কারনে যে পাল্টা যুক্তি না দিতে পারা সত্বেও ব্লগ ছেড়ে যাননি অথবা মাথা গরম করেননি। কিছু মানুষ আছে নিজের দুর্বলতা ঢাকে উল্টা-পাল্টা কথা বলে।

আপনি বলেছেন-

“আমার জানা মতে, ইন্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞানে) বাংলাদেশ এ বিবর্তন পড়ানো হয় না (আমি নিজে পাশ করছি) । তাহলে তারা কিভাবে উত্তর দিবে ।”

আমিও জানি।আসলে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস কাউকে জিেজ্ঞস করা বলতে বুঝাতে চেয়েছিলাম বইটি সহজ করে লেখা, এবং ইন্টার পাস কোন লোকও বুঝতে সক্ষম।

“তাই, এই ব্লয়াগেই লিখতে হবে।”

আপনি কিন্ত ভাই বইটি হতে না বুঝা বা দ্বিমত পোষণ করা কোন অংশ নিয়ে প্রশ্ন করেননি। তার মানে কি আপনি বিবর্তন বুঝেছেন এবং মেনে নিচ্ছেন?

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লেখাটি মুক্তমনার ডারউইন দিবস (২০০৯) পেইজে রাখা হল।

[img]http://www.mukto-mona.com/Special_Event_/Darwin_day/2009/images/darwin_day_mm_logo.gif[/img]

@ফুয়াদ,

ফুয়াদের এবারের প্রশ্নগুলোতে চিন্তার খোরাক আছে, যদিও কথার সারমর্ম উদ্ধার করতে বেশ কষ্ট হয়। প্রশ্নটা যদি হয় এরকম- বিবর্তন প্রক্রীয়ায় এপ থেকে যদি আধুনিক মানুষের বিবর্তন-রুপান্তর হয়, তাহলে প্রথম মানুষটি পুরুষ না নারী ছিল? নাকি একই সাথে একই সময়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীর রুপান্তর ঘঠেছিল? যদি তা না হয়, তাহলে শুধুমাত্র একজন পুরুষ অথবা শুধুমাত্র একজন নারী থেকে পৃথিবীতে এতো মানুষ জন্ম নিল কিভাবে? X আর Y উল্লেখ করে ফুয়াদ সম্ভবত এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। উত্তরটা বিবর্তনতত্তে দেয়া আছে, তবুও আশা রইলো মুক্ত-মনার বিজ্ঞজনেরা কেউ বিষয়টার উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করবেন।

আমি ফুয়াদ সাহেবকে সহজ সরল কয়েকটি পরামর্শ দেবো। আল্লাহর সাক্ষাত দর্শনের লক্ষ্যে আজ হতে আল্লাহর আটারো হাজার! মখলুকাত থেকে তিনটি মখলুকের জীবনচক্র (Life cycle) অনুসন্ধানে ঝাপিয়ে পড়েন। আমার বিশ্বাস আপনি অতিসত্তর স্বচক্ষে বাস্তব আল্লাহকে দেখতে পাবেন।

তিনটি মখলুক (প্রাণী) যথা-প্রজাপতি, বেঙ, ও মাছি। পরীক্ষা করুণ এদের আগে কি নাম ছিল আর এখন কি নাম, আগে কি খেতো, এখন কি খায়, কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়? এগুলো আপনার বাড়ির আবর্জনা-নর্দমায়, আঙ্গীনায়, পুকুরে করতে পারেণ। নিজের শরীরেও আল্লাহর আটারো হাজার মখলুকাতের এক প্রকার জীবের চাষাবাদ করা যায়, যেমন উকুন। মাথায় উপযুক্ত পরিবেশ সৃস্টি করে দিন, তবে খুব সাবধানে সতর্ক দৃস্টি রাখবেন যেন আসল মুহুর্তটি হাত ছাড়া না হয়, অর্থাৎ ঠিক কোন শুভক্ষনে উকুনটির দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়, কিভাবে হয় এবং খায়াল রাখবেন প্রথম উকুনটি পুরুষ না নারী। আর আপনার অনুসন্ধানের পরিধি যদি আরেকটু বাড়াতে চান তাহলে একটি পেটফোলা বালক খোঁজে বের করুণ। এখানে আপনার গবেষনাগার হবে বালকটির টয়লেট বা পায়খানা। যেদিন দেখবেন তার টয়লেটে জীবন্ত সাদা রঙের লম্বাকৃতির আল্লাহর বিচিত্র একটি মখলুক নড়াচড়া করছে বলবেন সুবাহানাল্লাহ- একটি (পুরুষ) বালকের গর্ভ (পেট) থেকে আল্লাহ কি অপরূপ মখলুক বের করে দিলেন। এও আল্লাহর আটারো হাজার মখলুকাতের একটি। তবে এখানেও খায়াল রাখবেন সাদা রঙের লম্বাকৃতির ঐ জীবটি শেষে কি না মানুষ হয়ে যায়। আপনার অনুসন্ধানের ফলাফল জানার অপেক্ষায় রইলাম।

ফুয়াদ,

আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বন্যা আহমেদের বইটা আবারও সময় নিয়ে তাড়াহুড়া না করে পড়ুন। কিছু না বুঝলে যেকোন ইন্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞানে) পাস কাউকে জিজ্ঞাসা করুন অথবা এই ব্লগে লিখুন। আপনার জন্য বিবর্তন জানা ফরয হয়ে গেছে।আমি চাইনা আপনি আবারও আমাদের এই নির্মল আনন্দ দেন।

ধন্যবাদ

@হেলাল,

আমার জানা মতে, ইন্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞানে) বাংলাদেশ এ বিবরতন পড়ানো হয় না (আমি নিজে পাশ করছি) । তাহলে তারা কিভাবে উত্তর দিবে । আপনি ঈ বলেন । তাই, এই ব্লয়াগেই লিখতে হবে । ধন্যবাদ ।

ব্যকটেরায়ার বিবর্তন তো দেখাই যায় । ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস েযমন সুয়ান ফ্লু তো কয়দিন পর পর বিবরর্তীত হয়ে নুতুন ভাবে আক্রমন করে । আর ও কত রোগ জীবানূ তাদের শক্তি বাড়ায় বিবরতন দিয়ে । এত দূর যাইতে হয় না । কিন্তু ঐগুলো আমার প্রশ্ন ছিল । বাদ দেন ।

আনন্দ তো পাইলেন । আমি হয়ত আপনাদের বুঝাইতে পারি নাই । অথবা , আমিই কিছুই বুঝি নাই ।

?- Catopithecus- Aegyptopithecus-Proconsul-Kenyapithecus-Australipithecus-Humans

কোথায় যেন পড়েছিলাম যে মানুষের যে লেজ ছিল তার প্রমান নাকি আমাদের দেহে এখনো আছে? মানুষের মেরুদন্ডের শেষে নাকি লেজের মত একটুকরো অপ্রয়োযনীয় হাড় আছে, এ থিয়োরী কি সত্য নাকি?

আচ্ছা, ধর্মবাদীরা কি দাবী করে যে জীবজগতে কোনই পরিবর্তন হচ্ছে না? তাদের মতে সৃষ্টির পর থেকেই প্রত্যেক প্রজাতি একই অবস্থায় আছে?

@আদিল মাহমুদ, সোয়াইন ফ্লুর ভয়ে দৌড়ের উপর থাকা সত্বেও এরা যে কেন জীবের অপরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাস করে বুঝি না। এই সোয়াইন ফ্লুর ভাইরাসও কিন্তু ইভল্ভ করে মানুষের দেহে আডাপ্টেড হয়ে গেছে, একেবার চোখের সামনেই। এরপরও এরা দাবি করে জীবজগতে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

শুধু লেজ না, আরো অনেক অঙ্গ আছে যেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই আসে না। যেমনঃ-

* পুরুষের স্তনবৃন্ত: স্তন এবং স্তনবৃন্ত মূলতঃ দরকার মেয়েদের। পুরুষদের এটা কোন কাজে আসে না। অথচ সকল পুরুষদের দেহে বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসবে রয়ে গেছে স্তনবৃন্তের চিহ্ন।

* পুরুষদের ইউটেরাস: পুরুষদেহের অভ্যন্তরে সুপ্ত এবং অব্যবহার্য অবস্থায় স্ত্রী-জননতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে।

* ত্রয়োদশ হাড়: আধুনিক মানুষদের পাঁজরে বারো সেট করে হাড় থাকে। কিন্তু মানুষদের জনপুঞ্জের শতকরা ৮ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে তেরতম হারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ত্রয়োদশ হাড় দেহের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায় গরিলা ও শিম্পাঞ্জীর মধ্যে। মানুষ যে এক সময় প্রাইমেটদের থেকে বিবর্তিত হয়েছে এই আলামতগুলো দেখে বোঝা যায়।

* লেজের হাড়: মানবদেহের মেরুদন্ডের একদম নীচে থেকে যাওয়া লেজের হাড় (Coccyx) আমাদের কোন কাজেই আসে না। আমাদের আদি প্রাইমেট পূর্বপুরুষেরা গাছের ডালে ঝুলে ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে একে ব্যবহার করত।

* আক্কেল দাঁত: পাথুরে অস্ত্রপাতি আর আগুনের ব্যবহার জানার আগে মানুষ মূলতঃ নিরামিশাষী ছিলো। আক্কেল দাঁত তখন কিছুটা কাজে লাগলেও এখন আর লাগে না।

* অ্যাপেন্ডিক্স: অ্যাপেন্ডিক্স মানুষের কোন কাজে আসে না, বরং অ্যাপেন্ডিসাইটিস নামের রোগের উৎস এটি।

* গায়ের লোম: মানুষকে অনেক সমউ ‘নগ্ন বাঁদর’ বা ‘নেকেড এপ’ নামে সম্বোধন করা হয়। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই লোমশ শরীরের অস্তিত্ব দেখা যায় এখনো। আমরা লোমশ প্রাইমেটদের থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই আলামত এখনো রয়ে গেছে।

* গুজ বাম্প: শীতে বা ভয়ে আমাদের শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন আমাদের দেহের লোমকূপ ফুলে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের গায়ের কেশর, লোম বা পালক ফুলিয়ে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় খুঁজত। এই আলামত বিবর্তনের কারণেই আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে।

* কান নাড়ানোর পেশী: আমাদের বিখ্যাত কমেডিয়ান রবিউল তার কান নাড়াতে পারতেন। আমাদেরও অনেক বন্ধুবান্ধব কান নড়াতে পেরে অন্যদের মজা দেন। আপনি যদি আপনার কান আপনার চ্ছায় নারাতে পারেন, তবে আপনার উচিৎ হবে আপনার প্রাইমেট পূর্বপুরুষদের একটা ধন্যবাদ দেয়া।

* আঁখি আবরনী: আপনি আয়নার সামনে দাঁরালে আপনার চোখের কোনায় যে উঁচু মাংশপিন্ড দেখেন, তা হচ্ছে আপনার চক্ষু আবরণী বা ‘আই লীড’। এটাও আপনার আছে বিবর্তনের প্রত্যক্ষ আলামত হিসেবে।

আরো জানতে এখানে দেখুন।

@আদিল মাহমুদ,

আদিল মাহমুদ, এটা থিওরী নয়, এটি ফ্যাক্ট। মানবদেহের মেরুদন্ডের একদম নীচে থেকে যাওয়া লেজের হাড় টি আপনিও হাত দিকে স্পর্শ করে অনুভব করতে পারবেন। এই হাড়টিকে বলে Coccyx যা আমাদের কোন কাজেই আসে না। এটা হচ্ছে বিবর্তনের বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গের প্রমান। মানে আমরা যে একসময় বানর জাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছি, তার একটি সাক্ষ্য। এজন্য আমরা এটিকে ‘টেল বোন’ও বলি। আমাদের আদি প্রাইমেট পূর্বপুরুষেরা গাছের ডালে ঝুলে ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে একে ব্যবহার করত। এখন এটি মানুষের কোন কাজে লাগে না।

[img]http://www.banah.org/wp-content/uploads/2009/04/coccyx.jpg[/img]

এ ধরনের আরো বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ আমাদের দেহে আছে। যেমন – পুরুষের স্তনবৃন্ত, পুরুষদের ইউটেরাস, পাঁজরের ত্রয়োদশ হাড়, আক্কেল দাঁত, অ্যাপেন্ডিক্স, গায়ের লোম, গুজ বাম্প, কান নাড়ানোর পেশী ইত্যাদি। আপনি আমার লেখা নীচের দুটো প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন –

এক বিবর্তনবিরোধীর প্রত্যুত্তরে

এবং, নন্দিত নকসা – নাকি অজ্ঞানতা ?

বাইবেলের জেনেসিস এর 2:19 এ ঈশ্বর আদমকে ডেকে পৃথিবীর সবগুলো প্রানীর নাম শিখিয়েছিলেন। কোরানেও আনুষঙ্গিক আয়াত আছে। এ থেকে মনে হতে পারে যে, সব প্রানী ঈশ্বর (একই সাথে?) সৃষ্টি করেছিলেন – মানে সব প্রানী অপরিবর্তনীয়ভাবে সব সময় ছিলোই – না হলে আদম সব প্রানীর নাম শিখলো কি করে! কিন্তু বিবর্তন তত্ত্ব বলছে পৃথিবীর সব প্রানী কখনোই এক সাথে ছিলো না। তারা তৈরী হয়েছে দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে। যেমন, ম্যামথ যখন ছিলো তখন আধুনিক হাতী ছিলো না। প্রিক্যাম্রিয়ান যুগে কন খরগশ ছিল না, ডাইনোসর যখন বাস করত সেই জুরাসিক যুগে মানুষ ছিলো না। ফসিল রেকর্ড থেকেই তা পাওয়া যায়। কাজেই ‘অপরিবর্তনীয়’ সৃষ্টি ব্যাপারটা অনেক আগেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অবশ্য ধর্মবাদীরা আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সব সময়ই নিয়ে আসতে পারেন – যেহেতু ধর্মের বানীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা সব সময়ই দেয়া যায় বিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে।

আরেকটা ব্যাপার, আপনি যে বলেছেন,

এটা কিন্তু বিবর্তন বলে না। বিবর্তনকে ‘মই বেয়ে উপরে উঠা’ ভাবলে ভুল হবে, বিবর্তন অনেকটা ট্রেডমিলে দৌড়ানোর মত। ‘উন্নতি’ হবে কি হবে না সে নিয়ে আসলে বিবর্তনের কোন মাথা ব্যাথা নেই। মুল ব্যাপার হচ্ছে টিকে থাকা। তেলাপোকার মত প্রানী দীর্ঘদিন কোন ‘উন্নতি’ না করেই প্রকৃতিতে টিকে আছে, আর ডায়নোসারের মত অতিকায় প্রানী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই ‘উন্নতি’ হতেই হবে -সেটা কেউ দিব্যি দিয়ে বলে যায় নি। রিচার্ড ডকিন্স তো বিবর্তনকে যারা ‘প্রগ্রেসিভ’ মনে করেন -তাদের প্রায়ই তুলোধুনো করেন 🙂

@অভিজিৎ ও অবিশ্বাসী,

অনেক ধণ্যবাদ আপনাদের বিষয়গুলি্র সরল ব্যাখ্যা দেবার জন্য। বিবর্তনে অবিশ্বাসিদের বেশ ভাল রকম ব্যাখ্যা হাজির করা দরকার খন্ডন করতে।

বাইবেলের ঈশ্বর আদমকে সব প্রানী্র নাম শেখাতে পারেন, কোরানে কি তেমন কিছু আছে? আদি পিতা মাতা আদম ঈভের কাহিনী ছাড়া কোরানে কি বিবর্তনের সাথে সাংঘর্ষিক তেমন আর কিছু আছে? বিজ্ঞান আর কোরান মিলিয়ে তর্ক জুড়ে দেওয়া যায় যে আদম ঈভ যে পূর্নাংগ মানব তেমন কিছু তো কোরানে নেই! দুই কুলই মোটামূটি রক্ষা পায়।

আমাদের দেশে কিন্তু বহু আগেই অভিযোজন তত্ব্ব পড়ানো হত, আমি নিজেই তা নাইন টেন এ পড়েছি, কাজেই ধরে নেওয়া যায় এ তত্ত্বে ধর্মবাদীদের আপত্তি নেই। এ তত্ত্ব অনুসারেও তো জীব জগতে পরিবেশে বেচে থাকার তাগিদে দৈহিক পরিবর্তন হচ্ছে। এ ধারনায় তো কোনরকম ভুল বা তর্ক থাকার কথা না।

@আদিল মাহমুদ,

এখানে ধর্মের কথা না আনলে মনে হয়, ভাল হয় । বিবরতনকে বিবরতনের মত ঈ থাকতে দেন ।

বিজ্ঞান হিসাবে দেখেন ।

@ফুয়াদ,

আমার তো তাতে আপত্তি নেই, মুশকিল হল ধর্মবাদীরাই বিবর্তন তত্ত্বকে অনেক দেশে পড়াতে বা প্রচার করতে দিতে চান না।

তাদের ষ্পষ্ট করে বলা উচিত কোন যায়গায় আপত্তি বা তাদের মতে ভুলটা কোথায়।

বিবর্তন সমর্থক বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই বিবর্তনের ভিত্তিতে ধর্ম ভূয়া বা ঈশ্বর নেই এমন তত্ত্ব প্রচার করেন না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে ধর্মের কি হল তা তো তাদের বিবেচ্য না। কাজেই ধর্মবাদীদেরও একইভাবে বিবর্তনে আপত্তি করা উচিত না যদি না তারা বিজ্ঞানের চোখে তা ভুল প্রমান করতে পারেন। কি বলেন?

বিবর্তন নিয়ে আমার কেন যেন কোনদিনই খুব বেশী আগ্রহ লাগেনি। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি যে ডারয়ুইনের মতে মানুষ বানর হতে রুপান্তরিত হয়েছে, পরে জানতে পারলাম যে তিনি আসলে তেমন কিছু বলেননি। যাইহোক, রায়হান সাহেবের লেখাটি পড়ে বিষয়টিতে বেশ আগ্রহ পাচ্ছি। এমন জ়টিল একটি বিষয়কে এত সহজ সরল ভাষায় বর্ননা করা মোটেও সহজ কোন কাজ নয়।

আমাদের সময় স্কুলে জীববিজ্ঞানে অভিযোজন পড়ানো হত যা মনে হচ্ছে বিবর্তনবাদের একটা ধাপ। এই অভিযোজন মতেও তো জ়ীবজগতে পরিবর্তন অবশ্যই হছে।

দেখা গেছে যে নেকড়ে যখন হরিণের পাল আক্রমন করে তখন তারা কিন্তু দূর্বলটাকে ঠিকই সনাক্ত করতে পারে, তারা লক্ষ্য ঠিক করে সেটাকেই, তারা বেমক্কা ধাওয়া করে যেটা পিছিয়ে পড়ে সেটাকে ধরে এভাবে শিকার করে না। দূর্বলটাকেই বেছে ধাওয়া করে।

এ তত্ত্ব অনুযায়ী তো মনে হচ্ছে সব প্রানীর দিনে দিনে কেবল উন্নতি হবার কথা। কিন্তু মানুষের শারিরিক ক্ষমতা তো যতদূর মনে হয় সময়ের সাথে কমে আসছে, তাই না?

বিবর্তন তত্ত্ব কি মানুষের পরবর্তী ধাপ কি হবে সে বিষয়ে কিছু বলছে?

@আদিল মাহমুদ, এখানে অনেক জ্ঞানী মানুষ থাকা সত্ত্বেও আমি একটু নাক গলিয়ে দিয়ে যাই। 😛

বিবর্তন একটা ব্লাইন্ড প্রসেস। কার কি প্রয়োজন, তা প্রকৃতি খেয়াল করে না। প্রকৃতি শুধু দোষ আর খুঁতগুলো খুঁজে বের করে আর তার দুর্বল সদস্যদেরকে পরকালে পাঠিয়ে দেয়। কোন একটা প্রাণিপ্রজাতিতে প্রচুর প্রকরণ তৈরি হয়, আর এগুলো হয় র্যান্ডমলি। মিউটেশনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয় আর পরবর্তী প্রজন্মে নতুন জিনগুলো সঞ্চালিত হয়। এক্ষেত্রে যে জিন কোন একটা প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সামান্য হলেও বাড়তি সুবিধা দেয়, সময়ের সাথে সাথে জিন পুলে তার এলিল ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে। ফলে একটা সময় দেখা যায় কোন একটা প্রজাতির দুর্বল সদস্যগুলো হারিয়ে গেছে, আর টিকে গেছে শুধু তার যোগ্য সদস্যগুলো।

মানুষও একসময় শুধু তার বুদ্ধিমত্তার জোরেই ধীরে ধীরে পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে এবং এখনও করে চলেছে। একসময়ের অপরিহার্য অঙ্গগুলো, যেগুলো একসময় হয়ত তার ডালে ঝুলে থাকতে সাহায্য করেছে, কিংবা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ হজম করতে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা রাতে শিকারী পশুর আক্রমণ হতে রক্ষা করতে বা শিকার ধরতে সহযোগিতা করেছে, সর্বোপরি তাঁর বেঁচে থাকার সেসকল অপরিহার্য অনুষঙ্গগুলো ছাড়াই সে কেবল তাঁর বড় মস্তিষ্ক আর অপোজেব্ল গ্রিপের সাহায্যে সার্থকভাবে প্রকৃতিতে টিকে গিয়েছে। মানুষের এই টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোও কিন্তু তৈরি হয়েছে র্যান্ডম প্রক্রিয়ায় আর অপেক্ষাকৃত যোগ্যরা অধিক সংখ্যায় টিকে গেছে শুধুমাত্র অন্ধ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। অপরদিকে তার অব্যবহৃত অঙ্গগুলোও হয়ে পড়েছে এপেন্ডিক্স বা নিক্টিটেটিং মেমব্রেনের মত অকেজো।

মানুষের শারীরিক ক্ষমতা কমে আসার কারন মনে হয় মানুষ নিজেই। এ ব্যাপারে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিমত ছিল যেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে লেখার ইচ্ছা আছে। কিছুটা আপাতত এখানেই শেয়ার করে যাই। যেমন, চোখের মাইওপিয়া বা ডায়াবেটিস, এধরনের জেনেটিক রোগগুলো কিন্তু ন্যাচারাল সিলেকশন অনুযায়ী ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। পুরোপুরি নিঃশেষ না হলেও প্রকৃতিতে এখন যে সংখ্যায় ডায়াবেটিক বা মাইওপিক রোগী দেখা যায়, এমনটা হত না, যদি না এদের চিকিত্সা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হত। বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আজ হাজারো রোগের চিকিত্সার মাধ্যমে এসব জেনেটিক রোগীদেরকে প্রকৃতিতে জিইয়ে রাখছে, আর তারা এই জিনগুলো তার পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কালক্রমে প্রকৃতিতে এদের এলিল ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি মনে করি এভাবেই আমরা আমাদের শারীরিক সামর্থ হারিয়ে ধীরে ধীরে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ছি। তাই নয় কি?

@অবিশ্বাসী,

সময় করে দীর্ঘ জবাব দেবার জন্য অশেষ ধণ্যবাদ, আমার মত বিবর্তন বিদ্যার প্রাথমিক ছাত্রকে এ ধরনের ব্যাখ্যা অনেক সাহায্য করবে।

আমি একটু কনফিউজড হয়েছিলাম মূল লেখায় আমাদের চোখ কিভাবে সময়ের সাথে সাথে উন্নত হচ্ছে তার সাথে বিপরীতে শারীরিক শক্তি আবার কমে যাচ্ছে এই দুয়ের সংঘাত আশংকায়। আপনার কথা অনেকটা ব্যাখ্যা করে। আপনার পূর্নাংগ লেখার অপেক্ষায় থাকলাম।

যেসব মানুষ তুন্দ্রা অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস করছে তাদের কি কোনরকম শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? মানে সেখানাকার তীব্র শীতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তো তাদের প্রাকৃতিক নিয়মে শরীরে গভীর লোম জাতীয় কিছু গজাবার কথা? নাকি আরো অনেক বছর লাগবে? নাকি তারাও প্রাকৃতিক নিয়মকে ব্যাহত করার জন্য তেমনটা হচ্ছে না?

@আদিল মাহমুদ,

না, বিবর্তন এমনভাবে হয় না। হঠাত দৈবক্রমে ঘটে যাওয়া কিছু জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। এগুলোর কোনটি যদি আমাদের বাড়তি কোন সুবিধা দিতে পারে, তাহলে এসকল সুবিধাসম্পন্ন সদস্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। যদি অতিরিক্ত পরিমানে কারও লোম গজায়, তাহলে এ বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হবে। এটি যদি কিছুটা হলেও তাদের বাড়তি সুবিধা দেয় তাহলে এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়বে। আর দৈবক্রমে যদি তেমন কিছু না ঘটে, অর্থাৎ কোন লোম তৈরি না হয়, তাহলে চাহিদা অনুযায়ী এমনি এমনিই শরীরে ঘন লোম তৈরি হয়ে যাবে না। যেমন আকাশে ওড়ার জন্য আমাদের পাখির মত ডানা চাইলেই ডানা গজাবে না। এটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে মিউটেশনের জন্য। কোন একটা জেনেটিক মিউটেশনে যদি শরীরে লোম গজানোর মত জিন তৈরি হয় তাহলেই এটি সম্ভব, তা না হলে নয়। আবার এমন কোন মিউটেশন যদি আদৌ না ঘটে, আর এতে করে যদি বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদেরকে শুধু ফসিল হিসেবেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ বিলুপ্ত হবে।

নির্মল আনন্দ পেলাম!!! অহ!

@বিপ্লব পাল,

:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

বিবর্তন বাদ নিয়ে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক যুক্ত তর্ক হয়েছে । তাই, আমর মত ব্যক্তির এর বিরোধিতা করা আসলেই কেমন দেখায় । বিবর্তনবাদকে ভুল বা সুদ্ধ কিছুই বলি না । বিবর্তনবাদ কেন সত্য সম্পর্কে আ্নারা অনেক কিছূই জানেন । যারা মিথ্যা বলে , তারা কি যুক্তি দেয়, তাও আপনাদের অজানা নয় ।

আমার নিজের চিন্তাভাবনা থেকে বিবর্তনবাদ মিথ্য এর পক্ষের যুক্তি গুলো বলতছি । যুক্তি গুলো হয় তো নেহাত শিশুদের মত যুক্তি এবং যোগ্যতাহীন যুক্তি। তাই, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । যুক্তি গুলো স্মপূর্ন আমার, কারো কাছ থেকে ধার করা নয় ।

১ eve X এবং adam Y জীন মানুষের মাঝে উপস্থিত । তার মানে অভিন্ন দুই ব্যক্তি থেকে মানুষের উৎপত্তি ।

যদি মানুষ এপ জাতীয় কোন প্রানী থেকে বিবর্তেত হয় , তাহলে তারা দুই জন এপ এর গর্ভের সন্তান । তারা একঈ সাথে মানুষ হয়ে উঠলেন কিভাবে ? হলে তো একজন হওয়ার কথা, অপর জন, ভিন্ন কোন প্রানী হওয়ার কথা ?

২ ধরে নিলাম তারা দুইজন একঈ সাথে মানুষ হয়ে ঊঠলেন । তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে সেক্স করার চেয়ে, তাদের অন্যদের সাথে সেক্স করার সম্ভাবনা বেশী নয় কি ? যদি তাই হয় তাহলে মানূষ প্রজাতি আসল কিভাবে ? বদল হওয়ার কথা নয় কি ?

৩ যদি ২ জন ব্যক্তি একসাথে মানুষ না হয়, তাহলে এক এপের গ্রুপ মানুষ হয়ে ঊঠে ছিল । তাহলে eve X এবং adam Y জীন মানুষের মাঝে উপস্থিত কেন ?

৪ যদি গ্রপ হয়ে থেকে, তবে সবার জীন একসাথে পরিবরতন হল কিভাবে ?

৫ Catopithecus কোন প্রগ-ঐতিহাসীক প্রানী হঈতে আসছে ?

৬ যদি বিবরতনে মানূষের মত বুদ্ধিমান প্রানীর উৎপত্তি হয় , তাহলে এটাও অসম্ভব নয় যে, অন্য কোন গ্রহতে বুদ্ধমান প্রানী বিবরতীত হবে । মনে করুন কোন গ্রহতে অধিক সময়ে অধিক বুদ্ধিমান হবে । তারা নিশ্চঈ আমাদের সাথে যুগাযোগ করতে পারবে । অথবা, আমরা তাদের অস্থিত্ব বুঝতে পারবো , যেমন হাতি বা কুকুর মানুষ আছে তা বুঝতে পারে। আমরা পারিনা কেন ?

৭ যদি পৃথিবীতে বিবরতন হতে পারে অনূকূল পরিবেশ এ , অগ্নিময় অথবা ঠান্ডাময় কোন পরিবেশে কোন অদ্ভুদ ভিন্ন যোগ, অদ্ভুদ কোন জটিল যোগ তৈরি হতে পারে । ্যা ঐ পরিবেশটাই অনূকূল । মনে করুন , আমাদের সূর্যের শক্তির যে প্রচেসস চলতেছে হাইদ্রজেন থেকে হিলিয়াম, এর ভিতরেঈ কিছু একটা আছে। যা তাদের সংজ্ঞা অনুষারী জীব । তাহলে , তাদের মধ্যে কেঊ উন্নতি করতে পারে , যাকে আমরা বুদ্ধমান বলি । তাহলে, আমরা তাদের পাই না কেন ?

৮ বাঘ যখন বানর ধরতে আসে, তখন সব বানর ছোখ বুঝ থাকে কেন ? একটি বানর ধরার পর বাকি গুলো ভাগে । সবাই আগেই ভাগতে পারতো । কিন্তু বাঘের ও তো খাবার চাই । তাই কি ঈশ্বর এই ব্যবস্থা করছেন ।

আরো প্রশ্নমাথায় ঘুরতেছে, এখন আর পারবো না । আমার ব্লাগে ও এই প্রশ্নগুলো দিতেছি । আমি অভিজিৎ দার দৃষ্ঠি আকর্ষন কর্ ব । যদি বুঝিয়ে বলতেন ।

@ফুয়াদ,

আপনার প্রশ্নগুলোর জন্য ধন্যবাদ। একটি বই লেখার কাজে ব্যস্ত থাকায় এই মুহূর্তে এ নিয়ে ডিটেল কিছু লিখতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনার প্রশ্নগুলোর অধিকাংশই আমার কাছে কোন অর্থ নিয়ে এলো না। অনেক গুলো টার্ম আপনি ভুল লিখেছেন। eve X এবং adam Y জিন বলে কিছু নেই। আপনি যদি mitochondrial Eve বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে সেটাও কোন সঠিক পরিভাষা নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন mitochondrial DNA (mtDNA)। ‘বাঘ যখন বানর ধরতে আসে, তখন সব বানর ছোখ বুঝ থাকে কেন ? একটি বানর ধরার পর বাকি গুলো ভাগে ।’ – এর সাথে বিবর্তন ভুল হবার কি সম্পর্ক তাও আমি বুঝতে অক্ষম। যে টুকু আমি বুঝেছি তা হল – আপনি সম্ভবতঃ বিবর্তনের উপর কোন বই পড়েন নি। আপনি আপাততঃ বন্যা আহমেদের বিবর্তনের পথ ধরে কিংবা ম আখতারুজ্জামানের ‘বিবর্তনবিদ্যা’ বইটি দিয়ে শুরু করতে পারেন। যে কোন বইয়ের দোকানেই বইগুলো পাওয়ার কথা। আপনি পড়তে শুরু করুন, অনেক কিছুই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

যেহেতু রায়হান আবীর এ প্রবন্ধটি লিখেছেন, তিনিই এগুলো আপনার কাছে ভাল করে পরিস্কার করতে পারবেন বলে আমার ধারণা। আরপরেও যদি কিছু বাকি থাকে, তাহলে আমি অবশ্যই লিখব।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ধন্যবাদ।

eve X {Mitochondrial Eve (mt-mrca)} এবং adam Y {Y-chromosomal Adam (Y-MRCA) }

হা তাই হবে । লেখতে ভুল হয়ে ছিল ।

“ম আখতারুজ্জামানের ‘বিবর্তনবিদ্যা” বইটা কি অনলাইনে পাওয়া যাবে ?

“বন্যা আহমেদের বিবর্তনের পথ ধরে” বইটি পড়েছিলাম এখানেই । হা অনেক সুন্দর বই। আর এ বিষয়ের উপর The Origins of Man by Dr Douglas Palmer এর বই টি পড়েছিলাম ।

তার পর ও আমার কিছু সমস্য রয়েছিল । যাইহোক, আপনাকে ধন্যবাদ ।

@ফুয়াদ, এত্ত গিয়ানী প্রশ্নের উত্তর মনে হয় রিচার্ড ডকিন্সও দিতে পারবেন না। 😀 😀 😀

@ফুয়াদ,

আপনাকে দেখে মুক্তমনায় মন্তব্য করার সাহস পাই 😀

@ফুয়াদ,

আপনি মিউটেশন ব্যাপারটিকে বিবেচনায় না আনার কারণেই এরকম বিনোদন দিচ্ছেন। :laugh:

আপনি গোটা ব্যাপারটাই গুলিয়ে ফেলেছেন।দুজন ‘এপ’ বাবা-মা’র থেকে সরাসরি ‘হোমো সেপিএন্স’ আসেনি।এসেছে ধীরগতিতে,লাখ-লাখ বছর ধরে মিউটেশনের ফলে।আপনি বোধহয়

এস,এম,জাকির হোসেন নামের এক স্বঘোষিত ‘পণ্ডিতের’ ‘কুরানের আলোকে বিবর্তন’ এই টাইপের নামধারী একখানা কুগ্রন্থ পড়েছেন।বইটার নাম আজ মনে পড়ছে না।তাতে দাবি করা হয়েছিল আদম-হাওয়া ছিল এপ থেকে রুপান্তরিত হওয়া প্রথম মানুষ! :laugh: :laugh: :laugh: কিংবা আদম-হাওয়াই হচ্ছে আমাদের বানর পূর্বপুরুষ!!মাঝে মাঝে বিনোদনের জন্য এসব বই ভালো।এই গোমূর্খ্রা এটা কেন ভুলে যায় যে আদমের যুগে সব প্রাণীই ছিল,জেনেসিস এমন্টাই বলে! :laugh:

@আগন্তুক,

এই রকম আমি কোন বই পড়ি নেই ।

দুখিৎ আপনি আমার প্রশ্ন ঈ বুঝতে পারেন নি ।

@ফুয়াদ,

আপনাকে ‘দুখিৎ’ জেনে কষ্ট পেলাম।কি করব আপনার মত পণ্ডিত ব্যাক্তির প্রশ্ন বোঝা কি যার-তার কম্ম?শিশুর ভাষার চেয়েও আপনার ভাষা দুর্বোধ্য।

“সে ভাষা বোঝে না কেউ,কেউ হাসে কেউ করে মৃদু তিরস্কার।”

:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

এগুলো নিয়ে লেখা মানে ধর্মের অপপ্রচারকদের গুরুত্ব দেওয়া। বিজ্ঞান বিজ্ঞানই থাকবে। কিছুদিন আগে নেটের এক মহান ইসলামিক ফ্যানাটিক-যার লেখা পড়ে প্রচুর হেসে নিতে পারবেন-ডারউইন ভুল বলে নেচে বেড়িয়ে-নিজেই নিজেকে খেলো করেছে। জাকির নায়েক বা তাদের এই সব মিনি নেট ভার্সনদের এত গুরুত্ব দিয়ে দেখার কিছু নেই-এরা একই সাথে অজ্ঞ এবং নিরক্ষর। জাকির নায়েক গঙের জ্ঞানবুদ্ধি এবং কীর্তিকলাপ আমার কাছে বিনা পয়সার সার্কাস।

@বিপ্লব পাল,

এই মিনি নেট ভার্সনটি কে বলবেন নাকি, মজা কেবল আপনি একাই পাবেন সে কেমন কথা?

@আদিল মাহমুদ, সদালাপে সৎদৃষ্টি রাখুন। অনেক হাসির খোরাক পাবেন।

@বিপ্লব পাল,

এই লেখাটা ড্রাফট হিসেবে ক্যাডেট কলেজ ব্লগে ছাড়া হয়েছিল। তখন বেশ কিছু জায়গায় ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করা হয়েছিল। যাই হোক, পরবর্তীতে দেখলাম এই পথে যেয়ে লাভ নেই কোন। কারণ জনসাধারণ দুঃখ পায়।

তারপর লেখাটি পূণরায় লিখলাম। ধর্মের যত দোষ আছে নিজের কাঁধে বন্দুক রেখে বাইবেলের দিকে ঠাঠা গুলি চালাইছি। 😀

খুব ভাল লাগলো লেখাটা। সব চেয়ে ভাল লাগলো যে আপনি খুব সহজ ভাষায়, অত্যন্ত সাবলিল ভংগিতে লিখেছেন। পড়তে কোন কষ্টই হয়নি। মনে হচ্ছিলো গল্প পড়ছি। কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলতে পারা একটা বিরল গুন। শুনেছি এই বিরল গুনটি অরজ আলী মাতুব্বরের মধ্যে ছিলো।

অসাধারন সুন্দর একটি লেখার জন্য রায়হান আবীরকে আনেক অনেক শুভেচ্ছা।

@আতিক রাঢ়ী,

লেখাটা তো অনেক বড়। আমি তো ভেবেছিলাম কেউ তেমন পড়বে না। ধন্যবাদ উৎসাহ দেবার জন্য।

আমার বিবর্তন নিয়ে জানাশোনার সূচনা মুক্তমনার মাধ্যমে। আসলে সূচনা না বলে সকল পড়ালেখাই মুক্তমনা কেন্দ্রিক। গত বইমেলা থেকে বন্যা আপার বইটা সংগ্রহ করার পর বেশ অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

গত কয়েকদিন আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলের একটা ডকু দেখি “ওয়াজ ডারউইন রং” নামে। মারাত্মক একটা ডকু। প্রয়োজনীয় সকল কিছু এতো চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডকুটা দেখেই ভাবলাম “বিবর্তনের সাধারণ জ্ঞান” টাইপ একটা ব্লগ লিখে ফেলি।

আরেকটি কথা, সচলে বন্যা আপার একটা লেখায় মন্তব্যে উনি নিজেই বলেছিলেন, বাচ্চাদের নিয়ে একটা বিবর্তনের বই থাকা দরকার। আমার মনে হয় এমন একটা প্রজেক্ট হাতে নিতে পারে মুক্তমনা।

ধন্যবাদ।

ফরম্যাটিং একদম উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ছবিগুলো। পিডিএফ আকারে দিতে পারলে ভালো হতো মনে হচ্ছে। কিন্তু পিডিএফ করলে সাইজ বড় হয়ে যাচ্ছে। অভিজিৎ দা, পিডিএফ করে দিবো?

@রায়হান আবীর,

আপনার লেখার ছবির আকার ঠিক করে দেওয়া হল। দেখুন এখন কেমন দেখাচ্ছে। সব ঠিক থাকলে লেখাটা ইউনিকোডেই থাকুক। পিডিএফ তো অনেকের খুলতে অসুবিধা হয়। এ ব্যাপারে পাঠকদের অভিমত আহবান করা হচ্ছে।

@মুক্তমনা এডমিন,

পিডিএফ এর লিংক প্রবন্ধের শেষে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। যারা খুলতে পারবে তারা না হয় পিডিএফেই পড়ুক।

@ফরিদ,

আমি ফরিদ ভাইয়ের সাথে একমত পোশন করছি।