দ্বিতীয় পর্ব : নাৎসি ক্যাম্পঃ মৃত্যু হেঁটে গেছে জীবনের পথ ধরে, পর্ব ২

“এন্টি সেমিটিজম” পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ঘৃণা। ইউরোপে ইহুদিদের প্রতি যে ঘৃণা তা ঐতিহাসিক। শুধু জার্মানি কিংবা নাৎসিরা নয় রাশিয়ানরাও ইহুদিদের প্রচণ্ড ঘৃণা করতো/করে। অতীতে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও ইহুদিদের প্রতি ছিল বিশুদ্ধ ঘৃণা। খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলোতে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ডাইমেনশনে ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার চর্চা করা হতো। কারণ নবী ইসার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল তৎকালীন ইহুদি সমাজ, যদিও নবী ইসা সবাইকে ক্ষমা করে যান। অন্যদিকে মুসলিমরা কোরান-হাদিসের ভিত্তিতে ইহুদি ঘৃণা পুষে রাখে। যদিও অনেকে বর্তমান ইসরাইল-ফিলিস্তিনী ইস্যুকে সামনে এনে ইহুদি বিদ্বেষকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অতীতে ইউরোপে ইহুদি বিদ্বেষ কেমন ছিল তা বোঝার জন্যে সংক্ষেপে সুইডেনে ইহুদিদের ইতিহাস কিছুটা বলতে চাই।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মারফতে ব্যবসার প্রয়োজনে ইহুদিরা ব্যবসায়ীরা প্রথম সুইডেনে আসা শুরু করে। স্যামসন এফরাম এবং তার পুত্র ১৭০২ সালে গোথেনবার্গ ও স্টকহোমের কাছাকাছি বসবাস করা শুরু করে। পরবর্তীতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কারণে অসংখ্য ইহুদি ব্যবসায়ী সুইডেনে আসে। এরিক ইসাক ছিলেন প্রথম ইহুদি যিনি সুইডেনে বসবাস করার রাষ্ট্রীয় অনুমতি পেয়েছিলেন। এরিক জার্মানিতে সীল খোদাইয়ের কাজ করতেন। তাকে ধর্মগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হলে এরিক ইসাক জানান; পৃথিবীর সকল স্বর্ণের বিনিময়েও তিনি তার ধর্ম পরিবর্তন করবেন না। সুইডিশ রাজা পরবর্তীতে তিনি আরো কয়েকটি ইহুদি পরিবারকে সুইডেনের আসার অনুমতি দেন, যেন ইহুদিদের উপাসনায় কম করে ১০ জন ব্যক্তির অভাব না হয় (তাদের প্রার্থনায় তাদের কম করে দশ জন মানুষের প্রয়োজন হয়)। ১৭৭৫ সালে গোস্টবর্গের উপকূলে মারস্ট্যান্ড দ্বীপে ইহুদিদের সাথে বিদেশীদেরও বসবাসের অনুমতি ছিল। এর পাঁচ বছরে গোথেনবার্গে প্রথম ইহুদি পরিবার বসবাস করা শুরু করে। ১৭৮২ সালে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত না হয়েও ইহুদিরা সুইডেনে বসবাসের অনুমতি লাভ করে।

১৮ শতকের দিকে সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের হিব্রু শিক্ষক হিসেবে ইহুদিরা শিক্ষক হিসেবে মর্যাদা লাভ করে তবে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার শর্ত ছিল-তারা নিজেদের লুথারানিজমে (প্রোটেস্ট্যাটান্ট) কনভার্ট করবে। কারণ ১৬ শতক থেকে লুথেরান প্রোটেস্ট্যাটান্ট মতবাদ ছিল সুইডেনের রাষ্ট্রীয় ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় মতবাদ। রাস্তায় হাঁটার সময় ইহুদিরা হাতে হলুদ কিংবা লাল ফিতা পরবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হয় তবে এমন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও ইহুদিদের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যেমন; স্টকহোম, গোথেনবার্গ, নরশপিং, ল্যান্ডস্রোকন স্থানগুলোতে সম্পত্তি ক্রয় কিংবা বসবাস করতে পারত না। এই নিষেধাজ্ঞাটি প্রথম ১৮৫৪ সালে অপসারণ করা হয়। ১৮৭০ সালে ইহুদিরা প্রথম পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করে। এবং ১৮৭২/৭৩ সালে সুইডেনের পার্লামেন্ট প্রথম ইহুদিরা (Aron Philipson and Moritz Rubenson) নির্বাচিত হয়।

মধ্যযুগে ইউরোপের ইহুদিদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে তা হিটলারের অত্যাচার থেকে কম নয়। মধ্যযুগের অনেক লেখকের লেখায় ইহুদিদের পক্ষে তেমন লোক লেখা খুঁজে পাওয়া কষ্ট হবে। রাজ্জারক স্যারে কথাটা বলতে হয়- “তবে এই কাজটা করেছিলেন উইলিয়াম শেকসপিয়র! তিনি তার নাটকের সংলাপে চরিত্র শাইলকের মুখ দিয়ে আদালতে বলিয়েছেন;-“এ জ্যু’স ব্লা ইজ অলসো রেড।“ এক কলমের একটা টানে তামাম ইহুদিরে মনুষ্যসমাজের অংশ বইল্যা প্রমাণ করলেন, চিন্তা কইর্যা দেখেন কী অসম্ভব ব্যাপার। অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভা বইলাই শেকসপীয়রের পক্ষে ওইটা সম্ভব অইছিল।“ (সূত্র:যদ্যপি আমার গুরু-আহমদ ছফ)

তাই বলা যায় ইহুদিদের প্রতি যে ঘৃণা তা হিটলার তৈরি করেনি বরং সামাজিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার আগুনে হিটলার ঘি ঢেলে তা উস্কে দিয়েছেন। ১৩ শতকে ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথের যে মহামারি হয়েছিল তার জন্যেও ইহুদিদের দোষারোপ করে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। নির্বোধ মানুষজন ইঁদুর না মেরে ইহুদি মেরে ব্ল্যাক ডেথ থেকে পরিত্রানের উপায় খুঁজছিল! পড়ছিলাম “Life In a Nazi Concentration Camp by Anne Grenn Saldinger”। বইটিতে নাৎসিদের কর্মকাণ্ড ও নাৎসি ক্যাম্প নিয়ে ছোট আকারে ইতিহাস বর্ণনা করা আছে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে বইটি থেকে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

“হলোকাস্ট (Holocaust)” কে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নৃশংস, বর্বরোচিত ব্যাখ্যা-তিত ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হলোকাস্ট শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ “holokauston” অর্থাৎ পোড়াও থেকে। যার বাংলা প্রতিশব্দ “সবকিছু পোড়াও”। হিব্রুতে তা olah যার অর্থ completely burnt offering to God,। যদিও হিব্রুতে হলোকাস্টকে “সোয়াহ (Shoah)” বলা হয়! যার অর্থ; আগুনের মাধ্যমে ধ্বংস! catastrophe (বিপর্যয়কারী ঘটনা) হিব্রু হল সোয়াহ। জার্মানি পরিকল্পিতভাবে হলোকাস্টের মাধ্যমে প্রায় ১১ মিলিয়ন সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। যাদের মধ্যে ছিল ৬ মিলিয়ন ইহুদি, অন্য ৫ মিলিয়নদের মধ্যে ছিল; ভবঘুরের দল (Gypsies), সমকামী মানুষ, জিহোভার উইটনেস (Jehovah’s Witneses) অনুসারী, প্রতিবন্ধী এবং রাজনৈতিক বন্দি। প্রথম বারের মতন নাৎসিরাই ইহুদিদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিপরীতে জাতি হিসেবে সনাক্ত এবং সংজ্ঞায়িত করেছিল। ১১ মিলিয়ন মানুষ তাদের বর্ণ, জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের পরিচয়ের কারণে খুন হল। হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিরা এই গণহত্যার পরিকল্পনা শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ১৯৩৮ সালে। হিটলারের সরকার ছিল ইউরোপে বসবাসরত সকল ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিশ্রুততিবন্ধ। হলোকাস্টের পূর্বে প্রায় ৯ মিলিয়ন ইহুদি ইউরোপের ২০টি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে আসছিল। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল তাদের দুই-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

১৯১৮ সালে ফ্রান্সের এক গ্রামে একজন ব্রিটিশ সেনা একজন জার্মান সেনাকে পিটিয়ে জখম করে। শুধু তাই নয়, জার্মান সেনাকে হত্যার আদেশও ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সেনা দয়া করে সেই জার্মান সেনাটিকে ছেড়ে দেয়। আর মজার ব্যাপার হল, ছেড়ে দেওয়া সেই জার্মান সেনাটি ছিল পরবর্তীকালের ভয়ংকর শাসক এডলফ হিটলার! হিটলার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানি ছিল বিভক্ত ও দুর্বল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। জার্মানি ফ্রান্সকে বিশাল অংকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় এবং জার্মানির মুদ্রার মান পড়ে যায়, ফলে লক্ষ লক্ষ জার্মান বেকার হয়ে যায়। রেশনের দোকানে খাবারের জন্যে ছিল মানুষের বিশাল লাইন। ১৯৩২ সালে ”জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল (National Socialist German Worker’s Party)” যা পরবর্তী নাৎসি দল হিসেবে পরিচিতি পায়, তারা জার্মান সংসদে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে! পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি, নাৎসি দলের প্রধান এডলফ হিটলার জার্মান চ্যান্সেলর হিসেবে মনোনীত হয়। নাৎসিরা জার্মান জনগণের জীবনকে বেশ ভালভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে, আর এর জন্যে তারা জনগণের মধ্যে ভয় ও অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়। ফলে জনগণের মধ্যে পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতায় ফাটল ধরে। হিটলার ক্ষমতার গ্রহণের এক বছরের মধ্যে শুধু নাৎসি পার্টি জার্মানিতে সরকারী দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৩৪ সালে জার্মানির প্রেসিডেন্ট পল ভন হিন্দেনবুর্গ (Paul von Hindenburg) মারা যাওয়ার পর হিটলার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও চ্যান্সেলরের ক্ষমতা একত্রীকরণ করেন।

হিটলার ভয়, ঘৃণা, মিথ্যা মিশিয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং ভবিষ্যৎ উন্নত অর্থনীতির স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে জনগণকে প্রভাবিত করতে থাকে। শুধু তাই নয় হিটলার তার পক্ষে জনসমর্থনের জন্যে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা এমনকি যে কোন বিরোধী পক্ষকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করার জন্যে জনগণকে উস্কানি দিতেন। নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে যে মৃদুভাবেও কোন প্রতিবাদ-সমাবেশ না হয় তার জন্যে হিটলার সরকার মানুষের বাক-স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা, এমনকি মানুষের গণ-জমায়েতের অধিকারও হরণ করে নেয়। হিটলার জনসমর্থন বাড়ানোর জন্যে ইহুদি বিরোধী বক্তব্য দিতে শুরু করেন। এন্টি-সেমিটিজম, ইহুদি বিরোধী মনোভাব সবসময় হিটলারের দর্শন হিসেবে কাজ করেছে, তাই তো জনগণকে হিটলার বুঝাতে থাকেন যে; গ্রেট জার্মানি নির্মাণের প্রধান বাধা হচ্ছে ইহুদিরা। হিটলার মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মূল কারণ ছিল ইহুদিদের বিশ্বাস ঘাতকতা। “অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মানি অবরোধের শিকার হয় এবং তাদের কাঁচামাল শূন্যতা দেখা দেয়। বিশেষ করে সংকট তৈরি হয় বারুদ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সল্টপিটারের (Saloetre)। সল্টপিটার প্রধান যোগান ছিল চিলি আর ভারতে, জার্মানির নাগালের বাইরে। সল্টপিটার বিকল্প রাসায়নিক ছিল অ্যামোনিয়া, কিন্তু তখন অ্যার্মেনিয়ার উপাদান ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। জার্মানদের জন্যে সুখের খবর এই যে, ১৯০৮ সালে ফ্রিটজ হ্যাবার নামের একজন ইহুদি জার্মান আক্ষরিক অর্থেই বাতাস থেকে অ্যামোনিয়া তৈরির একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন জার্মানরা হ্যাবারের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে বাতাসকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদন শুরু করল। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, হ্যাবারের আবিষ্কার না থাকলে জার্মানি ১৯১৮ সালের অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত। হ্যাবারের এই আবিষ্কার (যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব) তাকে এনে দেয় নোবেল পুরষ্কার। অবশ্য তাকে তাকে শান্তিতে নোবেল দেওয়া হয়নি, দেয়া হয়েছে রসায়নে।“ (সূত্র: Sapiens: A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari)

জানা যায় হিটলার ছাত্র অবস্থায় স্টেফানি ইসাক নামে এক ইহুদি মেয়ের প্রেমে পড়েন। মেয়েটির পরিবার খুবই ধনী ছিল এবং পরবর্তীতে তাদের সম্পর্ক বেশিদূর গড়ায়নি। অনেকে অবশ্য এই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীকে ইহুদি বিদ্বেষের একটা কারণ হিসেবে দেখাতে চায়, যা মূলত অর্থহীন। যাই হোক, হিটলার জার্মান জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে ইহুদিরা তাদের সমস্যার মূল কারণ। এছাড়া জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতা, জাতি শ্রেষ্ঠত্বটা, নীল চোখের জাতিসহ বিভিন্ন মতাদর্শ জনগণের মাঝে প্রচার করতে থাকে। হিটলার ইহুদিদের ইউরোপ ছাড়া করার জন্যে বেশ পরিকল্পনা করেই এগিয়েছেন। শুরুতে বেশির ভাগ জার্মান জনগণ বিশ্বাস করতো যে; হিটলার তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সমাধান করতে সক্ষম হবে, সেই সাথে জার্মান জাতিকে পুনরায় বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর এই কারণে জার্মানির সংখ্যাগুরুরা ইহুদি সম্প্রদায়ের কথা উপেক্ষা করে হিটলারকে সমর্থন দিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানিতে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১%, যাদের অনেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের সাথে জার্মানদের পক্ষে লড়েছে এবং জার্মান সংস্কৃতিতে যাদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। অথচ ক্ষমতা আসার ১০ সপ্তাহের মাথায় হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম আইন জারি করে। প্রথমে, ইহুদিদের বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৩৩ সালের ১ এপ্রিল হিটলার জনগণকে ইহুদিদের পণ্য ও দোকান বর্জনের আহবান জানান এবং জনগণের মধ্যে লিফলেট বিলি শুরু করে। নাৎসিরা ইহুদিদের অনেক দোকান বন্ধও করে দেয় এবং প্রতিটি ইহুদিদের দোকানের দরজা ও জানালা “দাউদের তাঁরা (Stars of David)” তা ইহুদি চিহ্ন হিসেবে এঁকে দেয়। এরপর জার্মান সরকার ইহুদিদের বিভিন্ন দেশে দেশান্তরিত করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়। ১৯৩৫ সালে নুরেম্বার্গ আইন পাশ হয়, যেখানে জাতিগত বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়ে ইহুদিদের জার্মান নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। নুরেম্বার্গে যেমন ইহুদিদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে সেই নুরুম্বার্গেই নাৎসিদের বিচারের জন্যে নুরেম্বার্গ “ওয়ার ক্রাইম ট্রায়াল” হয়েছিল। যাই হোক নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরও অসংখ্য ইহুদি পরিবার তাদের দেশ জার্মান ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে আগ্রহী ছিল না! কারণ তারা ভেবেই নিয়েছিল যে, হিটলার মতন একজন স্বৈরাচারী শাসক জার্মানিতে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। অন্যদিকে যেসব ইহুদি জার্মান ছাড়তে আগ্রহী ছিল তাদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো তেমন আগ্রহী ছিল না। শুধু মাত্র ইহুদিদের বিতাড়ন করার জন্যে ১৯৩৩-৩৯ সালের মধ্যে জার্মানিতে ইহুদি বিরোধী ৪০০ আইন পাশ করা হয়। ফলে ইহুদিদের বাঁচার পথ সংকীর্ণ হতে থাকে, ইহুদিদের সরকারী, কারখানা, থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ইহুদি সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল থেকেও বের করে দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালের ৮ নভেম্বর রাতে নাৎসি পার্টির সদস্যরা এবং জার্মান পুলিশ হাজার হাজার ইহুদী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, হাসপাতাল, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয় । ৮ এবং ৯ নভেম্বর হত্যা করা হয় প্রায় ১০০ ইহুদীকে এবং গ্রেফতার করা হয় প্রায় ৩০ হাজার । এই ঘটনা “ক্রিসটলন্যাসট “ নামে পরিচিত। এটিকে গণহত্যার সূচনা হিসেবে অনেকে অভিহিত করে থাকেন। এছাড়া ইহুদিদের জন্যে অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় যেমন; জনসাধারণের গোসলের জায়গায়, পার্কের এলাকায়, বাস-ট্রেনে খাওয়া-ঘুম নিষিদ্ধ করা হয়। খ্রিস্টান-ইহুদিদের বিবাহও নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ইহুদিদের জন্যে বড় লাল বর্ণের “J” অক্ষরে লেখা আলাদা পরিচয় পত্র ও পাসপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। চাকুরীহীন, সামাজিক মর্যাদাহীন সংস্কৃতিতে ইহুদিরা সমাজে ক্রমশ নিজেদের সম্মান ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় ইহুদিদের তখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করা শুরু হয়। ইহুদিদের স্থানান্তরের সময় নাৎসি সৈন্যরা ইহুদিদের থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুটে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ইউরোপের অনেক অংশ দখল করে নেয় এবং ইহুদি সমস্যা সমাধানের জন্য নাৎসিরা সমস্ত ইহুদিদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও ব্যাপক আকারে গণহত্যা শুরু হয় ১৯৪২ সালে জার্মানির বানসিতে (wannsee)। নাৎসি নেতারা ইহুদী সমস্যা সমাধানের জন্যে ইহুদিদের গণহত্যা ও ধ্বংসের জন্যে এক বিস্তর পরিকল্পনার প্রণয়ন করে। যা “Final Solution to the Jewish Problem” জার্মান ভাষায় যা “Endlösung”। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যখন ইহুদি নিধন শুরু হয় তখন অন্য রাষ্ট্রগুলো এই ইস্যুতে কোন মনোযোগ দেয়নি। ১৯৪১ সালে জার্মান এস এস বাহিনীর প্রধান হারমান গিউরিখ দ্য ফাইনাল সলিউশন পেশ করেন।যাতে তাদের ইহুদী সমস্যার সকল সমাধানের কথা উল্লেখ ছিল এবং গণহত্যার জন্য গ্যাস প্রয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছিল। পোল্যান্ডের বেলজেক ছিল প্রথম ক্যাম্প যেখানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সকল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে গ্যাস চেম্বার চালু করা হয়।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প:

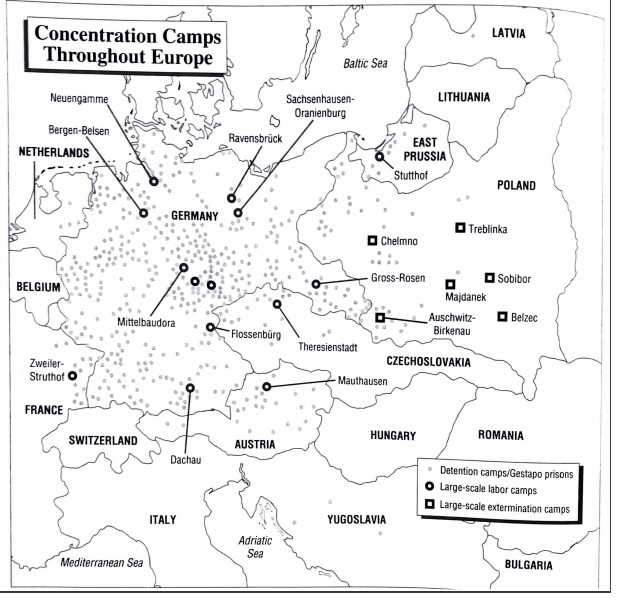

গণহত্যা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নাৎসিরা শহরের বাহিরে বিশেষ করে যেখানে জনবসতি নেই এমন জায়গাগুলোতে কনসেন্টেশন ক্যাম্প নির্মাণ শুরু করে। সবগুলোই যে বড় বড় কনসেন্টেশন ক্যাম্প ছিল তা নয়! সেখানে শ্রমিকদের জন্যে আলাদা ক্যাম্প, ব্যক্তিগত শিল্প শিবির, যুদ্ধ বন্দিদের জন্যে শিবির ও হত্যার জন্যে আলাদা ক্যাম্প বা শিবির নির্মাণ করা হয়।

জার্মানির প্রথম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নির্মাণ করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৬ বছর পূর্বে ১৯৩৩ সালে দাখুয়াতে (Dachua)। ক্যাম্পটি মূলত রাজনৈতিক বন্দিদের জন্যে তৈরি করা হয়। দাখুয়া নাৎসি সরকারের কাছে একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পায়; কীভাবে রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে আচরণ করতে হবে এবং বন্দিদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কতোটা নিষ্ঠুর হতে হবে। ফলে ১৯৩৩ সালেই দাখুয়ার আদলে ৫০টির বেশি ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে জ্যাক্সেনহোজেন (Sachsenhausen), ১৯৩৭ সালে বুখেনবার্ট (Buchenwald), ১৯৩৮ সালে মাউথাউজেন (Mauthausen) এর মতন বড় বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বড় বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোর আবার ছোট ছোট সাব-ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। যেমন-দাখুয়ার ১৬৮টি সাব ক্যাম্প ছিল। আর এগুলো তৈরি করতে বন্দিদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

ক্যাম্পগুলোকে জনবসতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার একমাত্র কারণ ছিল এখানে কী হচ্ছে তা যেন লোক চক্ষুর আড়ালে থাকে। বড় বড় শিল্প-কারখানা ও স্থাপনা নির্মাণে ক্যাম্পের বন্দিদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো আর বন্দিদের নিয়ন্ত্রণ করা জন্যে সর্বক্ষণ ব্যবহার করা হতো নাৎসি সেনাদের। ইহুদিদের উপর গণহত্যা শুরু হয় ১৯৪১ সাল থেকে। আর এর জন্যে পোল্যান্ডে ৬টি “পোলিশ ডেথ ক্যাম্প’” ছিল। ক্যাম্পগুলোর অবস্থান ছিল চেননো (Chelmno), বেলজেক (Belzec), সোবিবর (Sobibor), ট্রেবলিংকা (Treblinka), মাইডানেক (Majdanek) এবং আউশফিৎজ (Auschwitz) তে। এই ক্যাম্পগুলোতে গণহত্যার জন্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। এমনকি বন্দিদের উপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে বড় ক্যাম্পগুলোতে আনুমানিক ৭১৪,০০০ মানুষ বন্দি ছিল। যদিও ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষকে ক্যাম্পে আসার পর হত্যা করা হয়, অন্যরা কাজের প্রয়োজনে দাস শ্রমিক হিসেবে বেঁচে ছিল। খাদ্য বস্ত্রহীন ভাবে অমানুষিক কাজ করতে গিয়ে কতো মানুষ ক্যাম্পে মারা গেছে তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। যারা ভাগ্যগুণে বেঁচে ছিল পরবর্তীতে তারা এসব নরক-পুরীর বর্ণনা দিয়েছে।

“হলোকাস্টে” যারা জড়িত ছিল তারা সবাই শিক্ষিত মানুষ ছিল কেউ বা বিজ্ঞানী, কেউবা চিকিৎসক কেউবা ব্যবসায়ী। তাই হলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া শিশুরা যারা পরবর্তীতে স্কুলে যাওয়া শুরু করে তারা স্কুলের প্রথম দিতে স্কুলের প্রতিটি শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি দেয়। যেখানে তারা লেখে:

“প্রিয় শিক্ষক,

আমি কন্সারন্টেশন ক্যাম্প থেকে জীবিত ফেরাদের একজন। আমি সেই সব ঘটনার সাক্ষী যা কোন মানুষ কখনো দেখতে চাইবে না। আমি দেখেছি, সেখানে শিক্ষিত প্রকৌশলীরা গ্যাস চেম্বার বানিয়েছিল। সেখানে শিশুদের বিষ দিয়েছিল দক্ষ চিকিৎসকেরা। বাচ্চাদের খুন করেছিল সেবাব্রতা সেবিকারা। নারী ও শিশুদের পুড়িয়ে অথবা গুলি করে মেরেছিল স্নাতক উত্তীর্ণরা। আমি দেখেছি শিক্ষিত মানুষদের নৃশংসতা, তাদের ভয়ঙ্কর অমানবিক রূপ। এই সব ঘটনা আমাকে শিক্ষা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে । আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের মানুষ হতে সাহায্য করুন । আপনার প্রচেষ্টা থাকবে জেনো কোন শিক্ষিত দানব, দক্ষ সাইকোপ্যাথ, এমনকি শিক্ষিত আইখম্যানরা তৈরি না হয়।“

{অটো এডলফ আইখম্যান (Otto Adolf Eichmann) জার্মান নাৎসি বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদবীধারী ও তৃতীয় রাইখের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সংঘটিত হলোকস্টের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। অসউইচ রাজনৈতিক বন্দী শিবিরের ন্যায় সংঘটিত লাখো লাখো লোকের হত্যাযজ্ঞের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।}

পুনর্বাসনের মিথ্যা গল্প:

জার্মান সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় দেশগুলিতে ঢুকে পড়েছে! বিশেষ করে পোল্যান্ড, অস্টিয়া, চেক-স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরির মতন দেশগুলোর বিভিন্ন শহর তাদের দখলে। তারা এসব শহরে বিভিন্ন আইন ও আদেশ জারি করতে শুরু করে। প্রথমে তারা খড়গহস্ত হয় ইহুদিদের উপর। ইহুদিদের দৈনন্দিন জীবনের উপর তারা বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে রাস্তা ঘাটে মানুষকে হয়রানি, অপমান, প্রহার কোনটাই বাদ যেত না। নাৎসি সৈন্যরা ইহুদিদের বাড়িতে ঢুকে মূল্যবান আসবাবপত্র, গহনা লুট করা, ইহুদিদের নিজের বাড়ি থেকে বের দেওয়া সবই চলতে থাকে বিনা বাঁধায়। “The Tale of the Yellow Bicycle” বইতে দেখা যায় এক ইহুদি শিশু জন্মদিনে উপলক্ষে বাবা-মা থেকে এক হলুদ রঙ্গের সাইকেল উপহার পায়। সাইকেলটি সে একদিনের জন্যেও চালাতে পারেনি তার আগেই নাৎসি সৈন্যরা তার সাইকেলটি কেড়ে দেয়।

প্রতিটি ইহুদির জন্যে আলাদা আইডি কার্ড তৈরি করা এবং ইহুদিরা রাস্তায় বের হলে হাতে ও বুকে হলুদ রঙের তাঁরা বহন করা বাধ্যতা মূলক করা হয়। এতো অত্যাচার ও নিয়মের বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্যে ইহুদিরা হাঁফিয়ে উঠেছিল। ইহুদিদের একসাথে পুনর্বাসন করা হবে এমন একটা মিথ্যা আশা তাদের দেওয়া হয়। এই মিথ্যা আশ্বাসে ইহুদিরা কিছুটা আশা পায় যে, অন্তত এই অত্যাচার থেকে তারা সাময়িক পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু তাদের কোন ধারণা ছিল না; তাদের জন্যে আসলে কী অপেক্ষা করছে। প্রথমে ইহুদিদের শহরের বাহিরে গরীব এলাকায় (বস্তিতে) পুনর্বাসন করা হয়। যেখানে দুই-তিনটি পরিবার একটা রুম শেয়ার করে বসবাস করতো। শিশুরা স্কুল-কলেজে যাওয়ার অধিকার আগেই হারায়। তারপরও সকল শিশু থেকে বই পত্র খেলনা সব ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বস্তিতে আইন করে সন্ধ্যার পর বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। আর কেউ যদি আইন অমান্য করে অথবা এই এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করে তাহলে শাস্তি হিসেবে তাদের জন্যে ছিল “বুলেট”। সেনা বাহিনী ইহুদি বস্তিগুলো কঠোর নিরাপত্তার দিয়ে ঘেরাও করে রাখতো আর এর জন্যে তারা মেশিন গান, কুকুর ব্যবহার করতো।

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে, ইহুদিদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার জন্যে গবাদিপশুর ট্রেন ব্যবহার করা হতো। প্রতিটি বগিতে ৮৫ থেকে ১৪০ মানুষকে জোর করে নেওয়া হতো। যে বগিতে ৮টি ঘোড়া নেওয়া হতো সেই বগিতে ৪০ জন মানুষকে নেওয়া হতো। বাতাসের জন্যে বগিগুলোতে সামান্য ফাঁক রাখা হতো। এছাড়া বগিগুলোতে কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। কোন বসার জায়গা ছিল না, ছিল না কোন খাদ্য-পানির সুবিধা। এমনও হতো দুই পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে কোন জায়গা থাকতো না তাই এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সারা রাত পার করতে হতো! বগিতে টয়লেটের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বগির কোনায় বাথরুমের কাজ করতে হতো। আর এমন জঘন্য পরিবেশের মধ্যেই বন্দিদের ৪ দিন ৩ রাত কাটাতে হতো। অনেকে গবাদিপশুর বগিতেই মারা যেতেন। একবার ট্রেনে করে ২৫০০ বন্দি আসার সময় ৯১২ জন যাত্রাপথে মারা যায়। সৈন্যরা বন্দিদের বগিতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত আর কেউ যদি পালানোর চেষ্টা করতো কিংবা বগি থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতো তাদের গুলি করে হত্যা করা হতো। আর কেউ যদি বগির ফাঁক দিয়ে কোন সাহায্যের কথা বলতো তাহলে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতো বন্দুকের বাট কিংবা ছুরি। সমগ্র ইউরোপ জুরে নাৎসিরা ৫০টি প্রধান ক্যাম্প এবং শতশত ছোট শ্রমিক ক্যাম্প তৈরি করে। এর মধ্যে ৬টি ছিল মৃত্যুপুরী যার মধ্যে অসভিৎজ-বিরকেনাউ (Auschwitz-Birkenau) ছিল সবচেয়ে বড় ও নৃশংস। অসভিৎজ ক্যাম্পে এক মিলিয়নের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। অসয়িৎসে আসা ১০ জনের ৯ জন মানুষ মারা যায়, যাদের মধ্যে শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ কেউ বাদ যায়নি।

এগুলো বিবাহিত মানুষগুলোর হাতের আংটি, যাদেরকে গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হয়েছিল।

বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো অসভিৎজে তাদের নরকের দিনগুলোর কথা পরবর্তীতে বর্ণনা করেন। অসভিৎজে পৌঁছানোর সাথে সাথে সৈন্যরা বন্দিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে দ্রুত ট্রেন ত্যাগের আদেশ দিত। তিন-চার দিন না খেয়ে থাকা বন্দিদের জন্যে কোন দয়া বা ছাড় ছিল না। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ পরিবারের সাথে থাকার চেষ্টা করতো কিন্তু সৈন্যরা নারী-পুরুষ ভেদে সবাইকে আলাদা করে ফেলত। ক্যাম্প থেকে যেন কেউ পালাতে না পারে তার জন্যে ক্যাম্প বৈদ্যুতিক তার, ওয়াচ টাওয়ার দিয়ে নজরে রাখা হতো। বন্দিদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে প্রথম থেকেই তাদের উপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার। বন্দিদের উপর কেমন অত্যাচার হতো তার একটা উদাহরণ দেওয়া যায়; একবার বুশেনভাল্ড (Buchenwald) ক্যাম্পের বন্দিরা একটা স্লোগান লেখে “My Country Right or Wrong” এবং “To Each His Due”। এই কারণে বন্দিদের উপর পাথর নিক্ষেপ, শরীরে বরফ পানি ঢালা, হাত উঁচু করে বাহিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা, লুটিয়ে না পড়ার আগ পর্যন্ত হাঁটুর নিচে অত্যাচার করা হয়। পরবর্তীতে ডেপুটি কমান্ডাররা আদেশ দেয় যে; কেউ কোন আইন ভাঙলে তার শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। ক্যাম্পের এসব অত্যাচার ও নিপীড়ন যেন নতুন বন্দিরা জানতে না পারে তার জন্যে ক্যাম্পের দরজার মুখের পরিবেশ রাখা হতো অন্যরকম। যেমন; অসভিৎজ (Auschwitz) ক্যাম্পের দরজায় লেখা ছিল; ”Arbeit Macht Frei” যার অর্থ “কাজ স্বাধীনতা এনে দেয়” সংক্ষেপে “কর্মেই মুক্তি”। এগুলো লেখার উদ্দেশ্য হল; বন্দিরা যাতে মনে করে তারা যদি কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে এখান থেকে তাদের মুক্তি মিলবে। আরেক মৃত্যুপুরী ট্রেবলিংকা (Treblinka) ক্যাম্পেও লেখা ছিল; এটি একটি শ্রমিক শিবির। সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তোমরা তোমাদের সাধারণ কাপড়, অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র ক্যাশিয়ারের কাছে জমা রাখ। দল বেঁধে গোসলের পর তোমাদের মাজে নতুন কাপড় দেওয়া হবে ও রুম বণ্টন করা হবে। যদিও গাদাগাদি করে হাজারেরও বেশি মানুষকে গোসল খানায় নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। গোসল খানায় পাইপের মাধ্যমে কীটনাশক ও বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া হতো। ত্রিশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে দুই হাজার মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা ছিল এই গ্যাস চেম্বারগুলোর। মৃত্যুপুরী ক্যাম্পগুলোতে কী হতো তা অনেকের ধারণার বাহিরে ছিল। বিশেষ করে নতুন বন্দিদের কোন ধারণাই ছিল না। কিটি হাট (Kritty Hart) তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন এভাবে; “আমরা অসয়িৎস ট্রেনের অন্ধকার কেবিনে বন্দি। কেবিনে এক ধরনের বিশ্রী কাবাবের গন্ধ। আমি আর আমার মা কিছু মাংসও দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম কারণ এই সকালবেলা ট্রেনের বগিতে কে এখানে কাবার করতে যাবে।“ ইরনেস্ট হোনিং (Ernest Honig) তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন এভাবে; “আমরা যখন অসভিৎজে পৌঁছলাম তখন দেখলাম ক্যাম্পে বিশাল বিশাল চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে সেই সাথে চার দিকে প্রচণ্ড গন্ধ। আমরা এর মধ্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠল; ওটি সম্ভবত রাবারের ফ্যাক্টরি, আমরা সম্ভবত এখানেই কাজ করব। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয়েছে- এটি তারা মানুষ পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করে।“

বন্দিরা ক্যাম্পে আসা মাত্র তাদের আলাদা করে ফেলা হতো। যাদের দেখে মনে হতে এরা কাজ করতে সক্ষম তাদের আলাদা ভাবে ভাগ করা হতো, অন্যরা যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের ভাগে থাকতো তাৎক্ষনিক মৃত্যু। আলাদা আলাদা ভাগ করা নিয়ে বন্দিদের মধ্যে অনেক কানাঘুষা চললেও কারও কোন জানার উপায় ছিল না তাদের ভাগ্যে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে। ড. ইয়োসেফ ম্যাঙ্গেলা ছিল নাৎসি অফিসার, মূলত তার হাতেই ছিল বন্দিদের কে বাঁচবে কে মরবে তার সিদ্ধান্ত। বন্দিদের পরীক্ষা করার সময় কদাচিৎ তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। হেলেন ফারকাস (Helen Farkas) স্পষ্টভাবে ইয়োসেফ ম্যাঙ্গেলার সাথে সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করছেন: “আমাদেরকে স্মার্ট ও সুদর্শন এক অফিসারের সামনে হাজির করানো হল। পরবর্তীতে জেনেছি তিনিই হলেন ইয়োসেফ…। সে আমার চেহারা ও শরীর পর্যবেক্ষণ করছে…কাউকে কাউকে তাদের বয়স জিজ্ঞেস করছে….কাউকে ডান দিকে বাম দিকে তাকানোর জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে। এখানে কী হচ্ছে তা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না।“ কাজ করতে অক্ষম বৃদ্ধ ও শিশুদের তাৎক্ষনিক হত্যার নির্দেশ দেওয়া হতো। বিশেষ করে ১৪ বছরের নিচে শিশুদের মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, যা ছিল হৃদয় বিদারক কারণ মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদের আর দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পেতে না। ভেরোনিকা বের্ক (Veronica Berk) তার সাক্ষাৎকার এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন; “ সৈন্যরা আমার দাদীকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে। আমাদের সাথে আমাদের অনেক বান্ধবী ছিল। এক বান্ধবীর কোলে ছিল তার দেড় বছরের এক শিশু। সৈন্যরা শিশুটিকে তার মায়ের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক বৃদ্ধার হাতে তুলে দেয়। আমি এখনো সেই দৃশ্য মনে আছে; শিশুটি মা, মা বলে অনবরত চিৎকার করছিল…….।“ ফ্রাঙ্ক স্টিফেল (Frank Stiffel) তার বই The tale of the ring: A Kaddish বইতে ট্রেবলিংকা ক্যাম্পের স্মৃতিচারণ করেছেন, যেখানে তিনি তার বাবাকে শেষ বারের মতন দেখতে পান। “সৈন্যরা প্রতিটি বন্দিকে তাদের বয়স ও পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে আর দুই দলে ভাগ করে দিচ্ছে। বৃদ্ধ ও শিশুদের দাঁড়ানো অংশটা ছিল সবচেয়ে বড়। ফ্রাঙ্কের বাবা ছিল সেই বৃহৎ দলে যাদেরকে উলঙ্গ করে একসাথে স্নান করার (গ্যাস চেম্বার) জন্যে নির্দেশ দেওয়া হল। সৈন্যরা বন্দুক উঁচিয়ে সবাইকে আদেশ মতন কাজ করার জন্যে বন্দিদের হুকুম দিচ্ছে। সেই স্থানে সুন্দর অফিসার ড. ইয়োসেফ ম্যাঙ্গেলা উপস্থিত হয়ে বন্দিদের দেখছেন আর সৈন্যদের হুকুম দিচ্ছেন। আমার বৃদ্ধ পিতা তার পোশাক দ্রুত খুলতে পারছিলেন না, অন্যদিকে দেরি হলে বেত্রাঘাতের সম্ভাবনা আছে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম তিনি যেন তার পোশাক দ্রুত খুলতে সক্ষম হোন। কিছুক্ষণ পর বেত্রাঘাত ছাড়াই অন্যদের সাথে আমার পিতা গোসল খানার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেটাই ছিল শেষ দৃশ্য! আমার পিতা অন্যদের সাথে ঠিকই নগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার মধ্যে আমি আত্মসম্মানবোধের কোন কমতি দেখিনি। আমি আমার পিতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ি বাবাও হাত নাড়তে নাড়তে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যান। এটি ছিল আমাদের শুভ বিদায়।“

অসভিৎজ (Auschwitz) ক্যাম্পের দরজায় লেখা ছিল; ”Arbeit Macht Frei” যার অর্থ “কর্মেই মুক্তি”। এগুলো লেখার উদ্দেশ্য হল; বন্দিরা যাতে মনে করে তারা যদি কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে এখান থেকে তাদের মুক্তি মিলবে।

যারা কাজের জন্যে সিলেক্ট হতো তাদের বিভিন্ন কাজের জন্যে নিয়োগ দেওয়া হতো। ক্যাম্পের প্রতিটি বন্দি জানতো; কাজ করতে গিয়ে কেউ যদি অসুস্থ কিংবা আহত হয় তাহলে হত্যার জন্যে স্নানাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যাদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো তাদের সকলের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সকল কিছু কেড়ে নেওয়া হতো এমনকি পারিবারিক ছবি কিংবা ব্যক্তিগত চশমা। বন্দিদের ব্যক্তিগত পোশাক কেড়ে নিয়ে ডোরাকাটা পায়জামা পরানো হতো। রুথ মিনস্কি সেনডার (Ruth Minsky Sender) স্মৃতিচারণ করছে এভাবে; “আমি অনবরত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম, অন্যদিকে আমাকে অন্যরা সান্ত্বনা দিচ্ছিল; তুমি অবশ্যই আশা রাখ, তুমি অবশ্যই বেঁচে যাবে! আমি ভাবতাম আমি ঘুমের মধ্যে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখছি। ভাবতাম একদিন হয়তো ঘুম ভেঙে গেলে এই দুঃস্বপ্নের অবসান হবে, আমি স্বাধীনভাবে এই পৃথিবীতে জীবন শুরু করব। কিন্তু দুঃস্বপ্ন আমার পিছু ছাড়েনি। আমাদের সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সামনে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। আমি কোরোলা, রিফকেলের হাত শক্তভাবে চেপে ধরলাম যেন আমরা আলাদা হয়ে না যাই। আমাদের সবাইকে একটা ব্যারাকে নিয়েও গিয়ে সবাইকে নগ্ন হতে নির্দেশ দিল। আমাদের ন্যাড়া করে দেওয়া হল। আমি জম্বিদের মতন আচরণ শুরু করলাম…….। আমি আমার পুরাতন চশমা ফেলে দিলাম এবং হঠাৎ নিজেকে একজন অন্ধ মানুষ মনে হল; যে সব কিছু অন্ধকারে ফেলে এসেছে। আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়া হল।…….সামনে গিয়ে দেখি সেখানে কালো, সোনালী, বাদামী রঙের চুলে পাহাড় জমে আছে। সেই সাথে আছে বন্দিদের কাপড় ও ব্যাগের স্তূপ। আমারদের জোর করে এবার গোসল খানায় নিয়ে যাওয়া হল। নল দিয়ে আমাদের উপর ঠাণ্ডা পানি ছেড়ে দেওয়া হল। ঠাণ্ডা পানির কারণে আমি আমার চৈতন্য ফিরে পেলাম। পাশ ফিরে দেখি আমার বন্ধুরা আমার সাথেই গোসল খানায় আছে। আমি কেরোলার হাত ধরে বলি; কেরোলা এটা কী তুমি? কেরোলা আমার হাত জড়িয়ে ধরল। এরপর ভেড়ার পালের মতন আমাদের বাহিরে নিয়ে আসা হল। আমি আমার হাত দিয়ে আমার নগ্নতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম। তখন নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল।“

Per Non Dimenticare

‘Lest we forget’, page 8, ‘the louse run’, a form of torture in concentration camp. Pamphlet created by Ando Gilardi, attached to the Italian periodic ‘Lavoro’ (‘Work’). It was the first time in Italy that images of the Holocaust were published, the event was the cause of a parliamentary debate. The dossier was later withdrawn motivated by censorship for graphic content and nudity, because of the victims’ bodies depicted naked. Italy, annex to the magazine ‘Lavoro’ n. 4, January 23, 1955. (Photo by Fototeca Gilardi/Getty Images)

কেরোল ফ্রাংকেল তার অভিজ্ঞতায় বলছে; “আমাদেরকে হাজার হাজার মানুষের সামনে নগ্ন করা হচ্ছিল। একজন নারীর আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদা, লজ্জা সব কিছু তারা কেড়ে নিচ্ছিল। সেখানে অসংখ্য রূপবতী নারী ছিল অথচ ন্যাড়া করার পর তাদেরকে অদ্ভুত মানুষ মনে হচ্ছিল। নারীদের অন্তর্বাস ছাড়া এক ধরনের ছিন্ন বস্ত্র দিয়েছিল। ফলে ঠাণ্ডায় সবাই প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিল। এছাড়া অসয়িৎসের আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বাজে। দিনে মাত্র দুই বার নির্ধারিত সময় ছাড়া আমরা কেউ টয়লেটে যেতে পারতাম না। টয়লেটের সময় সীমা সীমিত হওয়ায় সব কিছু আমাদের খুব দ্রুত করতে হতো। এমনকি পিরিয়ডের সময়ও নারীরা কোন রকম ছাড় পেত না। মাঝে মধ্যে সাইজের আগা-মাথা ছাড়া আমাদের কাপড়, জাতা দেওয়া হতো। কখনো কখনো রাশিয়ান সৈন্যদের কাপড়ও দেওয়া হতো। কাপড়গুলো ছিল সেইসব সৈনিকের যাদের যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়। এছাড়া নিয়মিত মাথা ন্যাড়া করা থেকে কেউ রেহাই পেতাম না। অনেক সময় একই পরিবারের সদস্য একে অপরকে মাথা ন্যাড়ার কারণে চিনতে পারতো না। কারণ তারা একই সাথে ক্যাম্পে আসলেও তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বন্দির বাম হাতে নাম্বার ট্যাটু করা হয়। কারণ বন্দিদের কোন নামে নয় বরং নাম্বার ধরে ডাকা হয়। প্রতিটি বন্দিকে বলা হয় আজ থেকে তোমার কোন নাম নেই শুধু নাম্বার!” গ্লোরিয় লিওন (Gloria Lyon) স্মৃতিচারণে করেন এভাবে; “ আমার ট্যাটুর নাম্বার ছিল A-6374……আমার মায়ের ট্যাটুর নাম্বার ছিল A-6372 আমার বোনের ছিল A-6373। এখনো এই ট্যাটুর নাম্বার আমি আমার হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছি।……ট্যাটু করার সময় খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সুইয়ের গুতো ছিল অসহ্য।“

গত বছর আমার জার্মানির বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প দেখার সুযোগ হয়। মানুষ কতোটা নির্মম ও ভয়ানক হতে পারে তার সাক্ষী হয়ে ক্যাম্পগুলো দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর প্রথম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করে ব্রিটেন কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। জার্মানি ইউরোপের প্রথম দেশ যারা ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে নিজ দেশে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নির্মাণ করেছে। ইহুদি ও রোমারা জার্মান গণহত্যার প্রথম শিকার নয়, দক্ষিণ আমেরিকায় কোনেতে (Cone of South America) , দক্ষিণ আফ্রিকার নামিবিয়াতে জার্মানরা গণহত্যা চালায়।

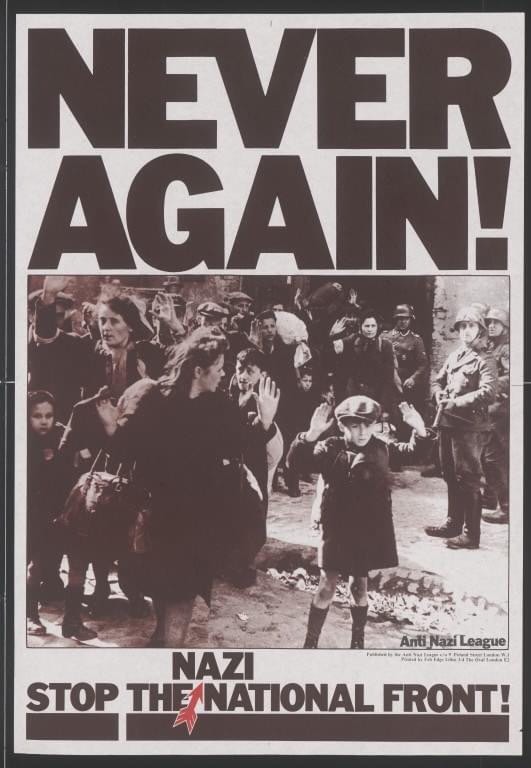

৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষও গণহত্যা ও ধর্ষণের শিকার হয়েছি। ইহুদিদের মতন ধর্মীয় কারণে হিন্দু রমণীরা ধর্ষণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ৭১-এ বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের চেয়ে সামান্য বেশি ছিল হিন্দু জনসংখ্যা। কিন্তু ধর্ষিতাদের মধ্যে ৪২ ভাগ ছিল হিন্দু রমণীরা। যাদের মধ্যে ৪৪ ভাগ ছিলেন অবিবাহিত নারী। অর্থাৎ; কুমারী হিন্দু নারীরাই ছিলেন ধর্ষকদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। পাকিস্তানীদের এসব কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছে স্থানীয় দালাল, রাজাকার ও আর ধর্ষণ জায়েজের ফতোয়া দিয়েছে ধর্মীয় নেতারা। তাদের মধ্যে একজন হলেন-শর্ষিণার পীর আবু সালেহ মোহাম্মদ জাফর, যাকে পরবর্তীতে স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। আফসোসের বিষয় এই যে; স্বাধীনতার পর গণহত্যা নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। সম্ভবত ইহুদিদের মধ্যে স্কলার মানুষ বেশি হওয়ায় তারা হলোকাস্ট নিয়ে কাজ করতে পেরেছে, যা আমরা করতে ব্যর্থ হই। হলোকাস্টের মতন সকল গণহত্যার শিকার মানুষগুলোকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব খুন হওয়া মানুষগুলোর ইতিহাস মানুষকে জানান যাতে আমরা তাদের ভুলে না যাই।

আমি কে? এখানে হয়তো আমি একজন ইহুদি, একজন রোমা, একজন সিন্তির মতন কেউ কিংবা কেউ না!.. হাতের নাম্বারটি পোল্যান্ডের Auschwitz concentration camp-এর একজন বন্দির নাম্বার! আমি হয়তো ওদের মতন কেউ যা কোনো দেশ নাই! গত বছর নিজের আইডিয়ায় নিজের হাতে হলোকাস্ট ট্যাটু করেছিলাম।

চলবে……….

আগ্রহীদের জন্যে: নরভিকের বন্দী শিবির

[…] […]

কি বীভৎস !

এধরনের ইতিহাসের পূণাঙ্গ সত্যতা আরোও জানতে চাই…

কি ভয়ংকর! কি বিভৎস!

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে ইহুদীদের স্লোগান হল

WE HAVE FORGIVEN BUT NOT FORGOTTEN

তাই ইহুদিরা সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন আমরা ৪৭ ও পরে ৭১ এর ঘটনা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেলাম!

পরের পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।

৪৭-এর দাঙ্গা নিয়েও আমরা খুব বেশি জানি না। শুধু নোয়াখালীতে ৫০ হাজার হিন্দুদের হত্যা করা হয় আর সেই ঘটনার উস্কানিদাতা ছিল মুসলিম লীগের গোলাম সারোয়ার যে কিনা পরবর্তীতে মন্ত্রী হয়েছে।

উফ। কি বীভৎস। ইতিহাস ভিত্তিক এমন একটি শক্তিশালী উপস্থাপনার জন্য অনেক ধন্যবাদ শুভ।